| Предыдущая тема :: Следующая тема |

| Автор |

Сообщение |

Карен

лейтенант

Зарегистрирован: 23.01.2011

Сообщения: 210

|

|

|

|

|

Здравствуйте. У вас интересный сайт и форум. Но вот, что меня удивило: вы почти ничего не пишете о прежней истории Новой Земли, от средних веков. А эта история настолько интересная, она связана и прямо и косвенно с такими именами и такими людьми, что никакой исторический роман с ней не сравнится.

Принято считать, что существовал некий коренной народ Новой Земли, последним крупным представителем которого был Тыко Вылка. А между тем исторические источники говорят о другом.

Вот, например, что пишет в своей книге «Четырекратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля», в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, флота капитан-лейтенантом Федором Литке» сам Федор Петрович Литке:

«И так, мы не имеем ни одного прямого свидетельства о том, что Новая Земля в средние веки была уже открыта нашими единоземцами; но читая писателей и путешественников других народов, мы не можем в том сомневаться. Случай сей весьма сходен с теми, какие нередко встречаются и в наше время, а именно: что о собственных своих открытиях узнаем мы впервые через иностранцев. Мавро Урбино, италианский писатель, живший в начале XVII века, говорит следующее: «Россияне из Биармии (по уверению Вагриса), плавающие по Северному морю, открыли около 107 лет назад, остров дотоле неизвестный, обитаемый славянским народом и подверженный (по донесению Филипа Каллимака Папе Иннокентию VII) вечной стуже и морозу. Они назвали остров сей: Филоподиа; он превосходит величиною остров Кипр и показывается на картах под именем: «Новая Земля». Вот прямое известие, что Новая Земля к началу XVI века была не только открыта, но и населена славянами».

И еще из Литке:

«В пространнейшем смысле, открывателями сей земли были, без сомнения, россияне, обитатели Двинской области. Настоящее ея название, котораго никогда и никто у ней не оспаривал, достаточно то доказывает. Замечательно, что ни одному из мореплавателей XVI и XVII веков, имевших особенную страсть давать свои имена землям и местам, уже прежде открытым и названным (что они доказали над островами, Новой Земле прилежащими) не пришло в мысль переименовать по своему и сию последнюю. Самые первые из них говорят об ней, как о такой земле, о которой они уже прежде слыхивали: они находили на отдаленнейших к Северу берегах ея кресты с Славянскими надписями, развалины жилищ, и проч. Русские мореходцы, им встречавшиеся, указывали им путь, давали наставления. Все сие доказывает, что Россиянам, в половине XVI века, все берега Севернаго Океана были подробно известны, и что следовательно мореходствовать по оному начали они несколькими уже веками ранее…

В начале XII века существовал уже при устье Двины Заволоцкий монастырь Архангела Михаила; из чего заключить можно, что поморье Двинское еще в XI столетии заселено было Россиянами, и что не позже сего времени началось и мореплавание их по Северному Океану».

Федор Петрович пишет это в 1826 году, перед уходом в следующую арктическую экспедицию. Но подготовил ее и должен был возглавить не Федор Петрович, а наш несостоявшийся родственник – Константин Торсон, удивительный человек с высокой и трагической судьбой. Моя прабабушка Анни, Анна Густавовна, вышедшая замуж за русского морского офицера (как Торсон!), была внучатой в четвертом колене племянницей невесты Торсона, Карен Стэнгрэн, в честь которой назвали меня. Это самая романтическая история, которую в нашей семье, и шведской ее части, и русской, бережно хранят.

В 9 лет Константин Петрович подает вот такое прошение на имя Государя: «Мне же ныне от роду 9 лет, грамоте читать и писать обучен. Поместий и вотчин за отцом моим не состоит, и в службу я никуда еще не определен, а желание имею вступить в Морской кадетский корпус в кадеты».

В 1808 году, в неполные 15 лет, Константин Петрович оказался на войне: когда в Корпус приехали набирать добровольцев в действующий флот, то одним из первых отобрали его, хотя ему оставалось учиться еще больше двух лет.

После очередного сражения командир Торсона подал рапорт директору Морского корпуса: "поведения благородного, должность исправлял с рачением… Находясь в сражении, заслужил особенное внимание начальства своею расторопностию и храбростию, за что и рекомендуется в мичмана".

Император Александр, когда ему подали рапорт об отличившихся, так растрогался, что распорядился лично допустить Торсона к экзамену на офицерское звание, хотя по закону Торсону не хватало для первого офицерского звания двух лет.

В 15 лет Торсон сдал экзамены в Морском корпусе на звание мичмана - оказавшись 12-м по оценкам среди примерно семидесяти человек 17-18-летнего возраста.

Императорский Указ: "Гардемарин Торсон за отличие в сражении противу шведов при острове Пальво 6 сентября прошлого 1808 года производится в мичманы".

Потом было еще страшное сражение на фрегате "Богоявление Господне" - когда удалось поджечь шведский корабль, и на его глазах люди горели живыми факелами прежде, чем корабль противника окончательно пошел ко дну… И опять в рапорте среди отличившихся - мичман Торсон…

Потом он был участником (в 1819-1821 годах) прославленной Южной Полярной экспедиции. Двухлетнее кругосветное плавание на шлюпах «Восток» и «Мирный» совершило блистательное, выдающееся по тем временам научное открытие - перейдя Южный Полярный Круг, достигло неведомых прежде берегов таинственного материка - Антарктиды. Участников экспедиции чествовали ученые по всему миру. Торсон - старший лейтенант шлюпа «Восток», второй помощник начальника экспедиции Ф.Беллинсгаузена, - выполнял в экспедиции, помимо собственно обязанностей вахтенного офицера, обязанности этнографа, специалиста по «связям с дикими народами», и историка-хрониста и заслужил самую высокую оценку. Он был из очень бедной семьи, сирота, выросший без отца и воспитывавшийся в кадетском морском корпусе «за казенный счет», - однако заслуги боевого офицера и героя прославленной экспедиции открыли для молодого лейтенанта возможности для карьеры. Вскоре после возвращения из экспедиции Торсон был назначен старшим адъютантом Адмиралтейства и руководителем комиссии по обработке материалов Южной экспедиции.

С Карен, младшей дочерью шведского врача-хирурга Артура Стэнгрэна, Торсон познакомился в 1822 году в лютеранской церкви (да-да, как в романе). Карен была девушкой романтической. В 16 лет в дневниках рассуждала о «благе человечества и пользе служения». Константин Петрович, несомненно, идеально отвечал представлениям Карен о «людях, приносящих пользу человечеству».

Но им не суждено было пожениться, а Торсону не суждено было возглавить подготовленную им экспедицию, которую, в итоге, возглавил Федор Петрович Литке. 15 декабря 1825 года Торсон был арестован по обвинению в подготовке к восстанию 14 декабря, хотя непосредственного участия в восстании он не принимал. После дворцового допроса Торсон был отправлен в одну из финских крепостей.

Осудили его по второму разряду на двадцать лет каторжных работ, и с одной из первых партий арестантов отправили в Сибирь.

Незадолго до этого семья Стэнгрэн - мать, отец, Карен и старшая сестра Мари ( пра-пра-пра-прабабушка моей прабабушки Анни) с мужем и их родившимся в России ребенком, по прямому совету, переданному официальными лицами от Императора, выехали в Швецию. Обратно в Россию из потомков той семьи вернулась только моя прабабушка Анни – в 1912-м году, выйдя замуж за русского морского офицера.

Карен долго болела, а когда выздоровела, взялась помогать отцу в возглавляемом им госпитале. Она совершила почти невозможное для женщин того времени - ей удалось получить высшее медицинское образование. Позже она имела самостоятельную врачебную практику, специализируясь на редкой в те времена специальности - детской неврологии; была уважаемым человеком - членом Королевского шведского медицинского общества. Трижды еще сватались к Карен женихи – но она так и осталась одинокой и бездетной.

Через некоторое время после амнистии участникам осужденных по делу 14 декабря Карен Стэнгрэн через российское посольство в Швеции сделала запрос о судьбе амнистированного государственного преступника Торсона. Ответ пришел почти через год - в ответе сообщалось, что бывший государственный преступник Торсон умер в Сибири в 1851 году.

Остров, который во время экспедиции Беллинсгаузена назвали его именем, после его ареста был переименован в «Высокий» - так он и значится на картах. Но сохранился рисунок художника экспедиции Михайлова с надписью – «остров Торсона».

Женщины в нашей семье часто выходили замуж за морских офицеров. Анни пошла дальше всех – она вышла замуж за русского морского офицера, и с тех пор Стэнгрэны, пусть и с другими фамилиями, снова живут в России.

А я с детства болею морской историей освоения Севера и историей декабристов.

Константин Торсон – это только одно из имен, косвенно связанных с Новой Землей.

Федор Петрович Литке, к примеру, сам человек непростой и очень интересной судьбы. И интересен не только тем, что исследовал и описал берега Новой Земли. Он еще был дружен с Врангелем (не тем, который «в черной черкеске» - его предком, исследователем Арктики), и с друзьями Пушкина.

Как-то это не справедливо, что у вас здесь только Тыко Вылко и история полигона. Российская история сплетена с Новой Землей гораздо теснее. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Карен

лейтенант

Зарегистрирован: 23.01.2011

Сообщения: 210

|

|

|

|

|

Ф.П. Литке о зимовке экспедиции Баренца на Новой Земле:

«Корабль их в скором времени совсем раздавило льдами. К счастию, нашли они на берегу множество выкиднаго леса, из которого смогли кое-как построить себе хижинку. Они обили ее досками от внешней обшивки корабля своего. Посреди сделали очаг, а в крыше отверзтие для выпуска дыму. С корабля удалось им спасти некоторую часть припасов, инструментов и оружия, так что жалкое существование их на продолжительную зиму было несколько обеспечено. Но чего не должны были перенести в это время страдальцы сии? Жестокие морозы и ужасныя вьюги, которыми хижинку их занесло совершенно, не позволяли им выходить на воздух по целым неделям; а когда они и могли покидать свою темницу, то подвергались великой опасности от белых медведей. Термометрических наблюдений они не делали; и потому нельзя определить с точностью степень холода, ими испытанную. Повествуется только, что крепчайшия вино и пиво у них в комнате замерзали. Постели покрывались льдом на 2 пальца толщины; часы остановились, и принудили их замечать время по 12 часовой склянке. Они держали безпрерывный огонь на очаге…

4 Ноября скрылось солнце под горизонт и безрассветная ночь их окружила; в замену того луна, имевшая тогда большое северное склонение, светила им некоторое время безпрерывно. Белые медведи со скрытием солнца уснули зимним сном; вместо них появились в великом множестве песцы, которых Голландцы ловили в западни; мясо их с удовольствием употребляли в пищу, а шкурами одевались. Добытые медведи доставляли им сало на освещение их хижины и теплыя покрывала. Печень животных сих находили они вкусною, но вредною пищею. Евшие оную делались больны, и кожа их сходила после струпьями. По предписанию лекаря, брали он часто теплыя ванны в приготовленной для того винной бочке, которые приметно к подкреплению их служили.

Не взирая на бедственное положение свое, сохраняли они свойственную мореходцам твердость духа, ни мало не предаваясь отчаянию; когда только погода позволяла выходить им на воздух, упражнялись они в бегании, стрелянии в цель, и т.п.; иногда даже веселились и шутили на счет собственнаго своего положения. Разительное доказательство, что как ни скоро, с одной стороны, привыкает человек к неге, лени и бездейственности, столь же с другой стороны, легко делается он способным переносить величайшия бедствия, недостатки и страдания, как физическия, так и нравственныя. Нет сомнения, что эта всегдашняя деятельность и веселый дух, которым мы удивляемся, предохранили Голландцев от страшнешаго в их положении врага, которому они едва ли бы в состоянии были противустать - цынготной болезни. Замечательно, что в повествованиях о долговременных их страданиях не упоминается об ней ни одного раза, и что из 17 человек умерло на Новой Земле только двое.

24 Генваря 1597 года Гемскер, Девер и еще третий с ними, прогуливаясь по берегу, увидели неожиданно край солнца на горизонте, и поспешили сообщить радостную весть сию товарищам своим. Баренц им не верил, говоря, что солнце не ранее как через 2 недели может появиться; однако же известие сие оказалось справедливым, ибо 27 числа, когда опять была ясная погода, увидели они полный круг сего светила.

В каждый из зимних месяцев, видели они по нескольку раз море открытым, иногда же совершенно ото льдов свободным; 9 Марта, когда погода была необыкновенно ясна, показалась им сверх того на SO (юго-востоке) земля небольшими холмами, как оная обыкновенно издали открывается.

Широту места своего определяли они пять раз, измеряя астрономическим кольцом меридиональныя высоты светил… Все сии наблюдения дали широту 76°. ..

...Из всех случаев, повстречавшихся Голландцам, наибольшаго внимания заслуживает раннее появление солнца. В широте 76° (приняв в разсуждение астрономическую рефракцию) должно сие светило скрыться под горизонтом 1 Ноября, и паки появиться 6 Февраля; но первое явление случилось тремя днями позже, а последнее 13 днями ранее… Феномен сей, изумивший самих наблюдателей, послужил поводом, по возвращению их в Европу, ко многим толкованиям со стороны ученых…

...Нам мало еще известны пределы, в которых заключается соединенное действие астрономической и земной рефракции, в обремененной парами атмосфере полярных стран; пределы сии, может быть, гораздо обширнее, нежели мы думаем. Новейшия путешествия представляют нам разительные тому примеры; Капитан Парри усматривал берег в разстоянии 90 Итал. миль (166,667 км.); Капитан Скоррезби видел в воздухе обращенное изображение судна, находившагося от него в 32 Ит. милях (59,259 км.). После этаго конечно не покажется невероятным, что в снижении светила могут при некоторых обстоятельствах быть возвышены рефракциею на 3° или 4°.

Таже причина, по всей вероятности, пособила им видеть 9 Марта берега Сибири. Нам неизвестно достоверное разстояние между сими землями; но есть причина думать, что оно не менее 120 Ит. миль (222,222 км.) Что Голландцы видели точно Сибирский берег, а не мнимый остров Максимок, подтверждается преданиями, что и с Сибирского берега видна бывает иногда Новая Земля. О сем обстоятельстве упоминает также и Витсен.

Залив, в котром Голландцы останавливались 22 июля (на обратном пути на материк), есть без сомнения устье Маточкина Шара; широта и описываемая обширность его доказывают то неоспоримо. Если бы светило их, Баренц, был еще жив (Баренц умер как раз в обратной дороге), то важное открытие сие, конечно, не осталось бы без внимания, и вероятно послужило бы поводом к новым экспедициям. Но мысли упавших духом занимало одно только возвращение в отечество. Они и не мечтали, что находятся в проливе, простирающемся прямо на Восток».

Ирония судьбы: экспедиция Баренца искала северный путь на Восток – и экспедиция Баренца, в конце концов, этот путь нашла, но некому оказалось понять, что это и есть тот самый путь. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Newlander

Администратор сайта

Зарегистрирован: 08.06.2007

Сообщения: 1660

|

|

|

|

|

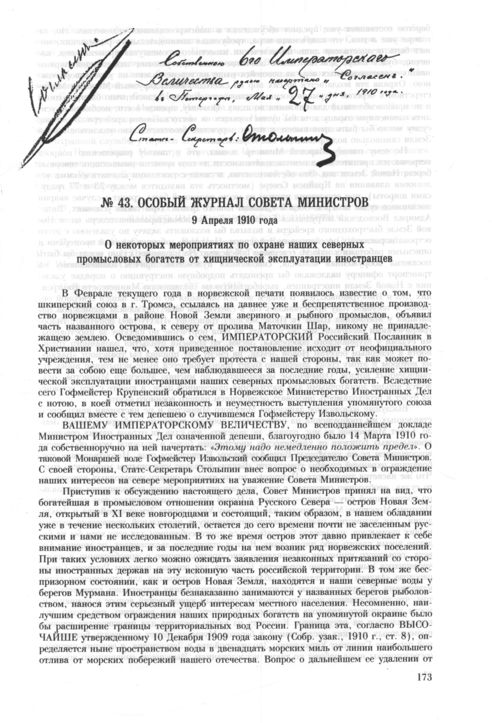

ЖУРНАЛ «ИСКРЫ», №6 за 1911

Ловля белых медведей на Новой Земле.

ПЛЕННИКИ. Фотоэтюд З. Виноградова.

про Новую землю там больше ничего нет

Последний раз редактировалось: Newlander (Чт Фев 27, 2025 12:38), всего редактировалось 6 раз(а) |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Вячеслав

капитан

Зарегистрирован: 08.01.2009

Сообщения: 455

Откуда: Оренбург

|

|

|

|

|

| Местность похожа на Лильевское озеро. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Сыромятников Борис

младший лейтенант

Зарегистрирован: 14.03.2009

Сообщения: 199

Откуда: Санкт-Петербург

|

|

|

|

|

Спасибо за ссылку!

Удивительно интересное это дело - листать старые газеты... .

Кстати, в одном из номеров "Искр" - и об экспедиции Седова, с фото.

Надо будет просмотреть до конца.

Еще раз - СПАСИБО!

БДС. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

mithman74_82

лейтенант

Зарегистрирован: 11.01.2011

Сообщения: 206

Откуда: Беларусь

|

|

|

|

|

В 70-80 года при переправе через реку на восточном берегу НЗ геологи потеряли грифованную карту. Естественно, разбирательство на месте. Во время разирательство товарищ пошел прогуляться по окрестностям, нашел зимовье старинное: посуда оловянная, на столе чернильница, в ней гусиное перо, все в пыли, дальше он не заходил, полный осмотр не делал. Было желание взять перо на память, не взял - история... Привалил дверь опять камнями, никому там ничего не сказал, улетели. Может до сих пор никто не нашел.

Застал еще сторожилов НЗ, которые практически с самого начала там оказались. У многих были книги издания 18.. годов. По их словам, много зимовий ученых тогда нашли, на зимовку они, естественно, брали с собой научную, художественную литературу, по возвращении - оставляли. При освоении НЗ военными, все было собрано и сдано в библиотеку, валялось в углу как макулатура, вот и разбирали кому что нужно. А может и трепались, просто расхватали, кто мог... Но домашние библиотеки у некоторых были ....!!!! |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Сыромятников Борис

младший лейтенант

Зарегистрирован: 14.03.2009

Сообщения: 199

Откуда: Санкт-Петербург

|

|

|

|

|

Старинных зимовок в окрестностях м. Лилье я не находил. ("Круги" мои были не далее километров 5-6-ти от "точки"...).

Снимок старой охотничьей землянки на Западном Гусином Носу (с собой, любимым у ее люка с трубой) выкладывал на «ветке» мыса Лилье (ЮЯ 27962)… .

От наших «стариков» слыхал, что были какие-то то ли «избы», то ли остатки зимовок (скорее – охотничьи землянки) вблизи побережья Баренцова моря, километров в 10-20-ти на Север от Западного Гусиного Носа… .

А вот следы «предшественников»- были… .

Встречал в выемках на склонах каньонов «засидки» старых охотников – удобные такие позиции-«лежки». Со следами костерков и разной рванью. И еще - с россыпью старых, от трехлинеек еще, гильз. Эти гильзы мох на поверхности многие десятки лет «держал». И они, к моему удивлению, совсем не проржавевшие были – а только немного «помутневшие». И недалеко от этих «засидок» - скелеты оленей, расчлененные:целиком добытые туши тащить тяжело было, наверное, охотникам…. Добавлю, что возле одной из таких дальних "засидок" было разбросано и несколько костей - не оленьих... . Тут кому-то, наверное, - "крупно не повезло"... .

Вблизи нашей П-14-2-й были следы «старой», годов 50-х, «наземной обороны». И почти сравнявшиеся с землей «орудийные дворики» (из земли торчали анкерные болты, к которым крепились станины орудий). Ее следы, полукруговой в сторону моря-окияна обороны и сегодня можно различить на Гугловских снимках мыса Лилье, если внимательно присмотреться… . Потом наши «старожили» подсказали мне, и чуть ближе к нашим «домам» нашел и остатки «фундаментов» от палаток(!), в которых жили здесь(!) наши предшественники-батарейцы. (Как выживали?!!).

А еще к интересным находкам отношу и «дизеля». Нас заставляли отработавшие свой ресурс двигатели комплектовать и заколачивать в ящики из-под вновь прибывших (тогда, при мне, если не изменяет память, – это были ЯАЗы 204 и 206). «Готовить к отправке в ремонт-восстановление». И эти ящики мы ставили «в голове» длиннющей цепочки из таких же «покойников», вдоль берега. Только никто и никогда эти дизеля никуда не отправлял! И если пройтись вдоль этой длиннющей «змеюки» из нескольких сотен, наверное, дизелей, - очень наглядно было, как НЗ «расправляется» с чуждым ей железом: сначала, по ходу «экскурсии», обваливались и исчезали ящики, потом шли уже мало похожие на наши дизеля, у которых картер кулаком пробить было можно. Но самое интересное было в конце «очереди» (точнее – в ее начале): там стояли совсем какие-то «доисторические» - пара из них – «дореволюционные», это точно. То ли керосиновые, то ли нефтяные – их станины опирались на лапы (без кавычек!), отлитые в виде львиных-тигриных! И стояли эти, «первые» в «очереди» дряхлые «старички» уже на гальке, возле укромной бухточки – наверное, их хозяева-владельцы (настоящие хозяева!), точно собирались как-нибудь вывезти, да почему-то («раскулачили» их?) не смогли… .

Из самых старинных «следов» – в самом конце лагуны, метров на пять выше тогдашнего уреза воды, - видел вылезающий из обомшелой «земли» бушприт с двумя-тремя «ребрами» какого-то парусного (бушприт!), очень старого корабля. Обшивка (несохранившаяся) к этим «останкам» крепилась деревянными «гвоздями»-нагелями. Небольшой был этот «неудачный» кораблик. Предположил, что что-то вроде промысловой лодьи, … . (А о «немке» писал на «ветке» мыса Лилье…).

С уважением к Землякам,

БДС. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Сыромятников Борис

младший лейтенант

Зарегистрирован: 14.03.2009

Сообщения: 199

Откуда: Санкт-Петербург

|

|

|

|

|

Молодчины эти ребята из Одинцова!

(А про Новую Землю там таки есть еще…)

Снял у них на сайте их города (http://www.odin-fakt.ru/iskry/_41_jurnala_iskry_god1913/):

«ЖУРНАЛ «ИСКРЫ», ГОД ТРИНАДЦАТЫЙ

Иллюстрированный художественно-литературный и юмористический журнал с карикатурами.

Выходит еженедельно при газете «Русское Слово».

№ 41, Воскресенье, 20 октября 1913 г.

К полюсу.

Отправившуюся в прошлом году к северному полюсу экспедицию лейтенанта Г. Я. Седова считали погибшей и уже готовились снарядить новую экспедицию для ее розысков, как вдруг из ее состава недавно вернулись больными пять человек вместе с пом. капитана П. Н. Захаровым, который привез от Седова его доклад Географическому обществу с фотографическими снимками. П. Н. Захаров заявил, что все участники экспедиции живы и здоровы. Он оставил экспедицию Седова 9 июня у Панкратьевых островов. Известный исследователь полярных стран Нансен выразил на днях свое мнение, что русское общество обязано позаботиться о судьбе экспедиции и с открытием навигации послать Седову вспомогательное судно с запасом провизии.

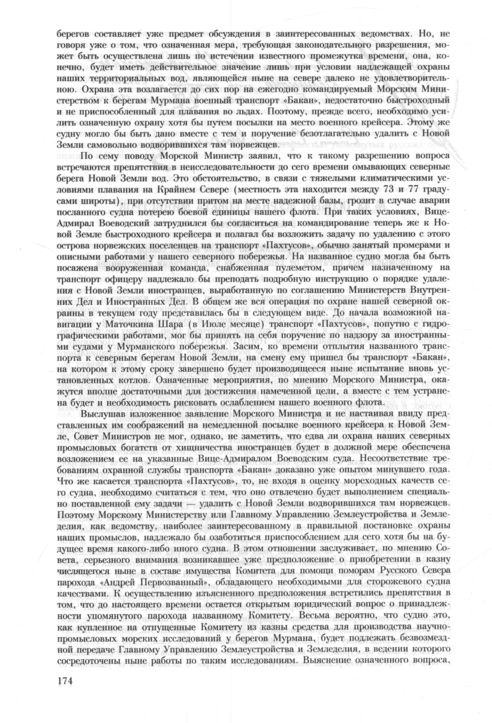

Экспедиция Г. Я. Седова во время зимовки на Новой Земле. Г. Я. Седов (х).

С уважением к Землякам,

БДС. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

| Карен писал(а): | ... пишет в своей книге «Четырекратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Императора Александра I, на военном бриге «Новая Земля», в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, флота капитан-лейтенантом Федором Литке» .....

|

Полностью прочитать эту книгу можно в инете: http://www.kolamap.ru/library/lithke/lithke_travel.htm |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Карен

лейтенант

Зарегистрирован: 23.01.2011

Сообщения: 210

|

|

|

|

|

Спасибо. А я не нашла в интернете, набирала из книжки с ятями и ерами.

Ой, а карт и картинок там нет...  |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

| Карен писал(а): |

Ой, а карт и картинок там нет...  |

Ну если с картинками то Вам сюда:http://az.lib.ru/l/litke_f_p/

Там есть и переписка с Миклухо-Маклаем и дневник кругосветного плавания на шлюпе "Камчатка" (с картинками). |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Карен

лейтенант

Зарегистрирован: 23.01.2011

Сообщения: 210

|

|

|

|

|

Да, спасибо. Я это читала в бумажном варианте, у нас дома есть.

Отец русской гидрографии

Наверное, это одна из самых распространенных фамилий на карте Арктики. Залив Вилькицкого в Баренцевом море, мыс Вилькицкого, гора Вилькицкого и ледник Вилькицкого на Новой Земле, остров Вилькицкого в Енисейском заливе, остров Вилькицкого среди островов Де-Лонга, остров Вилькицкого в заливе Терезы Клавенес, остров Вилькицкого в архипелаге Норденшельда… До 1954 года носил имя Вилькицкого и пролив между Карским морем и морем Лаптевых.

Пролив, как и один из островов, был назван в честь «Русского Колумба» Бориса Вилькицкого, совершившего последнее крупное географическое открытие – в сентябре 1913 года возглавляемая им гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана открыла Землю Николая II (с 1926 года - Северная Земля). Остальные 7 географических названий – память о его отце и отце русской гидрографии Андрее Вилькицком.

Андрей Ипполитович Вилькицкий родился 1 (13) июня 1858 года в Борисовском уезде Минской губернии. Из дворян. Никто из его предков к флоту и морскому делу отношения не имел.

В 1875 году Андрей Вилькицкий поступает в специальный юнкерский класс Морского корпуса, с блеском его оканчивает, и в сентябре 1878 года производится в первый офицерский чин мичмана. Блестящее окончание корпуса и не менее блестящая практика позволяли ему выбирать любую специализацию при зачислении в Морскую Академию. И он выбирает… гидрографию. Ту самую гидрографию, которую большинство его коллег считали черной работой, недостойной флотского офицера, куда шли от невозможности попасть на более престижное отделение, на которую смотрели, как на скучный и маловразумительный труд, «съемочку кустиков и горок» с красочным нанесением всего этого на ватманскую бумагу для потехи начальства и хранения в архивах.

Зачем? Почему молодой офицер – пусть и без связей, но блестяще одаренный – выбирает такую «непрестижную» специальность?

Ответ содержится в воспоминаниях К.П. Мордовина, ученика, а потом и подчиненного Андрея Ипполитовича – пожалуй, единственном свидетельстве о человеческих и личностных качествах Вилькицкого-старшего.

«Он понимал просто и ясно. Как понимают лишь особо талантливые люди, что к задачам гидрографии, помимо научных проблем высокой важности, относится и всестороннее обеспечение безопасности мореплавания, и что уже по одному этому правильно организованная гидрография каждой страны имеет огромное, не только государственное, но и международное значение, так как пути мореплавания – это сеть главных артерий и вен всемирного товарообращения.

Мне скажут, что все это знали и раньше, что тут ничего нет нового, что самое выражение «безопасность мореплавания» взято прямо из наказа. Ну, если знали, то не проникались этой идеей, не проводили ее в жизнь, не претворяли ее логически в определенные, конкретные формы; а Андрей Ипполитович все сделал».

В 1880-м году Вилькицкий с тем же блеском оканчивает Морскую Академию. И долгих 2 года добивается зачисления в «непрестижный» гидрографический департамент.

Сразу после зачисления Вилькицкого направляют в Пулковскую астрономическую обсерваторию для прохождения специальной геодезической практики. Зимой он изучает высшую геодезию и астрономию, а летом уже в чине лейтенанта работает начальником гидрографической и промерной партии на Онежском озере. И с самой первой своей экспедиции проявляет тот самый подход к делу, который и позволил ему превратить гидрографию из «непрестижной» службы в занятие, которое привело его сына Бориса к последнему крупному географическому открытию. Прежде всего Вилькицкий определял, зачем в практическом смысле нужна конкретная работа. Ставил задачу. И для выполнения этой задачи использовал любые новаторские методы и теоретические разработки из других наук, которые до него никому и в голову не приходило использовать в гидрографии.

Результаты первой же экспедиции Вилькицкого оказались настолько впечатляющими, что Пулковская обсерватория к концу первого года стажировки рекомендовала недавнего слушателя Морской Академии для руководства занятиями по астрономии и геодезии в той же Академии.

Андрей Ипполитович преподавал в альма-матер до 1908 года, и прекратил эту деятельность, уже будучи главным человеком в российской гидрографии.

Из воспоминаний К.П. Мордовина:

«…на ранней утренней заре моей сознательной жизни и деятельности, мне впало на долю счастье впервые встретиться с Андреем Ипполитовичем, и стой поры почти вся моя служба и работа направлялись и руководились покойным до самого дня его безвременной кончины.

Первое знакомство произошло в Академии, куда я поступил слушателем и где Андрей Ипполитович вел практические занятия по астрономии, имея за своими плечами уже целый ряд блестящих работ.

Первые, чисто внешние впечатления относились к его наружности и обхождению. Большой лоб, развитые, почти сросшиеся брови и проницательные, красивые глаза, окладистая борода, легкая сутуловатость, особая походка, всегда немного стремительная, с наклоном корпуса вперед – вот наиболее характерные черты его наружности. В общем это наружность несомненно интересная, незаурядная, говорящая и за ум, и за волю, и за стремительную энергию.

Обхождение Андрея Ипполитовича с нами, слушателями, было чисто товарищеское, лишенное всякого педантизма, однако без оттенка дешевого популярничанья и когда нужно в меру требовательное. Он болтал и шутил снами, в перерывах между занятиями заходил в нашу чайную, принимал участие в наших спорах, причем зачастую высказывал какую-нибудь очень оригинальную, а иногда парадоксальную мысль, убедительно и виртуозно защищая ее. К слову сказать, эта оригинальность мышления и выводов всегда составляла одну из отличительных особенностей Андрея Ипполитовича.

Такое отношение его к нам очень способствовало успеху занятий, особенно потому, что выбранная им система ведения курса непременно требовала некоторой непринужденности в отношениях.

Система эта заключалась в следующем: обыкновенно Андрей Ипполитович распределял какую-нибудь работу между всеми слушателями, причем одной части их предоставлял вести работу как они привыкли и хотели, а остальным – по своему методу, лично продемонстрированному. Так как всегда преимущество и в скорости, и в других достоинствах работы, оказывалось на стороне последних, то тем самым он на живом примере доказывал практичность своих навыков и приемов, к которым, конечно, и переходили все, стараясь их навсегда усвоить. Такие наглядные сравнительные состязания должны были влиять гораздо внушительнее, чем всякие логические доказательства и пространные разъяснения. Последних Андрей Ипполитович вообще не признавал. Он всегда давал только основы, а в частностях предлагал разбираться самим слушателям, лишь наводя и помогая, если было нужно.

Сам он был удивительно искусный практик, и зачастую показывал в этом отношении прямо фокусы быстроты и изящества.

Не знаю, как другие, но я с тех пор навсегда остался приверженцем воспринятых от Андрея Ипполитовича сноровок и навыков».

С середины 80-х годов Вилькицкий регулярно публикует научные работы, новаторские по предложенным методам, применяемым приборам и т.п. Проведенные им в разных концах России определения силы тяжести были выполнены столь оригинально и тщательно, что привлекли всеобщее внимание.

В 1887 году ему предлагают возглавить Первую Арктическую гидрографическую экспедицию на Хайпудырскую губу и архипелаг Новая Земля. Экспедицию организуют Российское географическое общество и Морское министерство. Цель экспедиции - определение ускорения силы тяжести посредством маятника, гидрографические исследования на архипелаге и уточнение географических координат Архангельска, в то время единственного крупного порта на севере страны.

Так Андрей Ипполитович впервые попадает в Арктику.

Когда он доложил предварительные результаты своих исследований, географическое общество присудило Вилькицкому почетную награду — малую золотую медаль, а после обработки материалов в 1891 году его удостоили высшей награды — золотой медали имени основателя общества Ф. П. Литке.

В 1894 году Морское министерство организует специальную гидрографическую экспедицию для исследования возможностей торгового мореплавания в Арктике. Руководителем ее назначают уже подполковника А. И. Вилькицкого. За 3 года эта экспедиция выполнила такой громадный объем работ, что и сейчас это выглядит невероятным. Впервые было составлено подробное описание Енисейского залива. Был обнаружен глубоководный фарватер, который позволял морским судам подниматься вверх по реке на расстояние в 1000 километров, уточнен ряд карт, предложены практические рекомендации для плавания в этих районах.

Из воспоминаний К.П. Мордовина:

«Он говорил: государству и населению нужно дать возможность установить морские рейсы из устья сибирских рек. Для этой цели необходимо и пока достаточно составить хотя бы рекогносцировочную карту, но непременно всего пути, а также соответствующее наставление для плавания. Не имея возможности в два лета с нашими средствами сделать больше этого, мы и должны определенно стремиться именно к такой цели, твердо помня, что всякое увлечение излишней подробностью или точностью работы может стать роковым для успеха ее завершения. В нашем случае важна и ценна только цельная работа, и если мы ее не дадим, то как бы не были блестяще выполнены различные частности, вся Экспедиция в глазах потребителей ее результатов вполне справедливо потеряет всякое значение…».

Результаты работ экспедиции Вилькицкого не замедлили сказаться. Уже в 1897 году в устья Оби и Енисея прошел караван из 12 судов. На одном из этих судов совершал переход через Карское море адмирал С. О. Макаров. Он писал, что коммерческие суда уже широко пользовались картами и наставлениями Вилькицкого, и именно это привело к успешному завершению навигации.

Отличительной особенностью исследований под руководством Андрея Ипполитовича было то, что он не замыкался на чисто гидрографических работах, а выполнял исследования в комплексе - описания берегов, промеры, астрономические определения, проведение магнитных и гидрометеорологических наблюдений.

Из воспоминаний К.П. Мордовина:

«В Тобольске я застал уже в сборе весь состав Экспедиции, поглощенным спешными приготовлениями к отплытию. Здесь прежде всего поразила меня дружная сплоченность, хорошие товарищеские отношения между всеми участниками. И скоро пришлось убедиться, что главной спайкой, душой этой сплоченности был сам Андрей Ипполитович. С присущим ему тактом он великолепно умел предотвращать всякие личные недоразумения в самом их зародыше, а те, которые все же изредка возникали, он затушевывал удивительно искусно, не входя при этом в компромиссы со своим начальническим положением. Эта способность его сделала то, что до самого конца Экспедиции наша работа шла дружно, весело, при постоянной взаимной поддержке, а потому интенсивно и производительно, несмотря на очень разнохарактерный во многих отношениях личный состав.

Вторым обстоятельством, привлекшим мое внимание, было отношение к нам местного общества, и не только его официальных кругов, а положительно всех слоев населения. В этом отношении сказывалось какое-то особенное, восторженное внимание и предупредительность. На нас смотрели, точно на посланцев Провидения, призванных положить конец прозябанию этого забытого всеми края… Всем этим Экспедиция была обязана, конечно, Андрею Ипполитовичу. Со свойственной ему энергией, любезностью, обходительностью и гостеприимством он заводил и поддерживал благожелательные сношения и знакомства с лицами всех кругов местного общества, внушая населению лекциями, официальными речами и частными разговорами понятия о целях и задачах Экспедиции, и привлекая в то же время личные симпатии и доверие к себе и своим сотрудникам. А как такие отношения населения к нам окрыляли нас самих, убеждая в действительной, бесспорной значительности задач Экспедиции, и как они способствовали успеху наших трудов – об этом едва ли надо распространяться».

Работая в неизученных районах, экспедиция собрала уникальный по тому времени ботанический, зоологический и геологический материал. Но основная заслуга А. И. Вилькицкого заключалась в том, что кроме решения чисто прикладных задач было положено начало систематическим научным многоцелевым исследованиям арктических морей.

Из воспоминаний К.П. Мордовина:

«С уходом из Тобольска началась наша гидрографическая работа. В ней Андрей Ипполитович взял на себя львиную долю, а именно – все астрономические и магнитные наблюдения, а также определения силы тяжести поворотными маятниками Репсольда… мне доставляло неизъяснимое удовольствие учиться у этого образцового наблюдателя, у которого все было научно, систематично, строго продумано, логично разработано до мельчайших деталей, а в исполнении доведено до виртуозности…

По окончании описи устья Оби и Обской губы Экспедиция стала готовиться к переходу через Карское море. Этот переход несомненно был самой рискованной частью нашего плавания, и все смотрели на него, как на своего рода кульминационный этап Экспедиции. Чуялось что-то жуткое в этом предстоящем пути через бурное, ледяное, совершенно открытое море, с репутацией какой-то таинственности, на речном плоскодонном, валком пароходе с баржей на буксире. И не даром чувствовалась эта жуть…

В 30 милях от Югорского Шара нас захватил свирепый северный шторм. Попытка продолжать путь и укрыться в проливе не удалась, так как стали черпать своими бортами; пришлось привести против волны и ветра, ни на градус не уклоняясь в сторону, и в таком положении держаться, выжидая когда стихнет. Машина должна была работать вовсю, но на вторые сутки стал приходить к концу запас угля на пароходе. Для пополнения топлива устроили передачу угля по лееру в машинах с баржи, находящейся на буксире, но вскоре леер оборвался и конец его запутался в левый винт, грозя запутать и правый. Последнее удалось предотвратить, а также удалось завести новый леер посредством удачно пущенной ракеты. Однако ночью оборвался и этот леер; оставалось, за неимением более ракет, жечь остатки угля, и все, какое возможно дерево; когда же последнее начнет иссякать, и если к этому времени не стихнет, было решено на общем совете повернуть по ветру и выбрасываться на ближайший берег, если предварительно не опрокинет и не разобьет о прибрежные камни. Приблизительно в это же время у баржи волной сломало руль и стало перетирать в клюзе буксир, который пришлось понемногу подтягивать руками. К счастью вслед за последними катастрофами быстро стало стихать и все повернуло благополучно.

Всей этой отчаянной борьбой со стихией руководил сам Андрей Ипполитович с заразительным мужеством и хладнокровием. Властно и точно отдавал он распоряжения, все время находясь на палубе, воодушевляя всех своим примером и принимая личное участие во всех работах. И ко всему этому, когда на третьи сутки, изредка, сквозь рваные облака, стало проглядывать солнце, ему удалось, при самой отчаянной качке, заклинившись в полусидячем положении между бортом и кнехтом, взять две серии высот для определения места, что дало возможность выяснить, куда нас отнесло и как надо править затем на Югорский Шар».

В 1898 году Вилькицкого назначают начальником гидрографической экспедиции по изучению Северного Ледовитого океана. Как всегда, у него есть практическая задача – Северный морской путь...

(будет продолжение) |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

1894 г.

Что то собачек у него маловато.

Самоедская семья,НЗ,1914 г.»

Портрет самоедской девочки с Новой Земли -один из фотографических опытов И.Вылки,1914 г.»

"Самоедки,1894 г.» |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

О чём «Северный край» писал 110 лет назад. *

АРХАНГЕЛЬСК. С Новой Земли вернулся пароход «Великий князь Владимир» и привёз следующие вести. В прошедшую зиму на Новой Земле оставалось 84 человека самоедов: 42 мужчины и 42 женщины. Взрослых в том числе 47, детей 37. Способных к промыслам – 25 человек. Кроме них зимовали иеромонах, псаломщик, фельдшер с женой и дочерью и русский колонист Яков Запасов из крестьян Печорского уезда с женой и сыном.

Зима была морозная, но провели её новоземельцы хорошо – умерла лишь одна женщина-самоедка от воспаления лёгких. Цинги не было. Год в промысловом отношении оказался хорошим.

Белые медведи на южном острове попадаться стали реже, и для промысла на них самоеды ездят на собаках к Маточкину Шару, даже переезжают на северный остров. Крупные гольцы, фунтов по двадцать весом, ловятся на восточном (Карском) берегу острова, а на западном они обыкновенно бывают не более пяти фунтов.

По словам самоедов, на южной оконечности Новой Земли проживает ещё человек десять самоедов, переселившихся сюда по собственной инициативе. Добычу свою они сдают непосредственно русским промышленникам, тогда как другие (84 души) весь свой промысел – шкуры, сало, пух, ремни, шерсть, клыки – сдают командируемому архангельским губернатором чиновнику для продажи.

На вырученные деньги для них запасаются необходимые припасы, а из остатков образуются сбережения, до некоторой степени обеспечивающие самоедов.

Уехавший на зимовку художник Борисов ставит дом при входе в Маточкин Шар, у устья реки Маточки, близ зимовья Пахтусова в 1834 – 1835 годах. Пароход «Великий князь Владимир» в нынешний свой рейс видел одно норвежское промысловое судно «Vega» и пять русских: два Ворониных из Сум, два Антонова из Кеми и одно помора Борисова.

* т.е. в 1900 г. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

mithman74_82

лейтенант

Зарегистрирован: 11.01.2011

Сообщения: 206

Откуда: Беларусь

|

|

|

|

|

Валентин Пикуль. "Звезды над болотом". "А ведь когда-то неслось стадо от Мезени до Пай-Хой через Камень, и тогда земля вздрагивала от дружного топота: тысячами гибли под копытами быков желтобрюхие мыши... Прощай Тыко! По неграмотности своей не знаешь ты, куда путь держишь. Так я скажу тебе: та земля, где заживешь ты по-новому, издавна зовется среди русских Н о в о й З е м л е й.

Там страшнее. Но там тебе будет полегче."

(В. Пикуль. На задворках Великой Империи. Книга первая. Изд. Вече Аст. Москва 2003, стр. 176) |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Newlander

Администратор сайта

Зарегистрирован: 08.06.2007

Сообщения: 1660

|

|

|

|

|

Три капитана

Литературный герой капитан Татаринов, созданный Вениамином Кавериным, известен, пожалуй, не меньше своих прототипов – реальных полярников начала ХХ века. Но мало кто знает, что три полярные экспедиции 1912 года – походы Седова, Брусилова и Русанова, которые и послужили документальной основой для создания романа «Два капитана» – для ученых до сих пор остаются одной из величайших загадок XX века. В июле 2010 года очередной экспедиции на Землю Франца-Иосифа посчастливилось обнаружить уникальные артефакты – следы экспедиции Брусилова. Возможно, новые факты прольют свет на историю освоения полярных просторов в начале ХХ века. В фильме принимают участие полярники, историки, работники музеев.

https://smotrim.ru/video/1793421

С удовольствием посмотрел.

Последний раз редактировалось: Newlander (Чт Янв 30, 2025 13:40), всего редактировалось 1 раз |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

24 (11) сентября 1910 года

Возвращение Новоземельской экспедиции

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. В Александровск возвратилась после двухмесячного плавания на парусно-моторном судне "Димитрий Солунский" организованная губернатором Новоземельская экспедиция под начальство Русанова. Впервые совершено плавание вокруг северной части Новой Земли от полуострова Адмиралтейства до мыса Желания. Далее экспедиция с большим и затруднениями пошла заполненным льдами Карским морем в Маточкин Шар. Экспедицией собраны новые научные материалы и коллекции, обнаружено 5 норвежских поселений - три на Архангельской губе, одно в заливе Норденскольда и одно открытое экспедицией в прошлом году на Крестовой губе. Для выселения норвежцев с Крестовой губы губернатором на пароходе "Королева Ольга" командирован вице-губернатор с отрядом стражников. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

«Полкуля сосновых шишек…»

Читал книгу Николая Осиевича Чулкова «Экспедиция на Новую Землю под начальством Розмыслова в 1768-1769 гг.», напечатанную в Архангельске, в 1898 году (55 стр.).

http://leb.nlr.ru/edoc/330448/Экспедиция-на-Новую-землю-под-начальством-Розмыслова-в-1768-1769-гг.

Странно, в советские времена тема полярных исследований была довольно популярной, но я не могу вспомнить ни одну книгу об экспедиции Федора Розмыслова. Казалось бы, возьми книгу Чулкова, немного переработай, добавь подробностей, и печатай хоть в «Детской литературе» в серии «Школьная библиотека». Не печатали.

Не в том ли дело, что в этой экспедиции было много смертей? Из четырнадцати человек, отправившихся из Архангельска, назад вернулись только шестеро.

В описании выданного Розмыслову конторой Архангельского порта имущества, прочитал:

«2 дюжины карандашей, дюжина хорьковых кисточек, 5 золотников венецианской яри, 5 золотников бакану, 5 золотников берлинской лазори, полкуля сосновых шишек…».

Карандаши, кисточки, «берлинская лазорь», понятно для чего, карты рисовать, а сосновые шишки зачем? Для самовара? Так самовар Розмыслову не выдали, и чая тоже не выдали

Для разведения огня, чтобы дрова быстрее разгорались, и чтобы горячую пищу готовить? С Розмысловым еще десять работников и крестьян на Новую Землю плыли, неужели, они с собой сосновых шишек не могли взять?

Промышленники Маточкиным Шаром и до Федора Розмыслова проходили, но первую карту пролива составил именно он. За свою экспедицию Розмыслов не был никак награжден, и прожил после этого недолго, погиб в 1771 году при крушении судна на Балтике.

Утащил у vaga_land

http://vaga-land.livejournal.com/528073.html

Там же и ответ на загадку,читайте... |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Newlander

Администратор сайта

Зарегистрирован: 08.06.2007

Сообщения: 1660

|

|

|

|

|

Русские не сдаются. Как шкипер Герасимов посрамил английских пиратов.

Капитан из Колы

В статуте учреждённого в 1807 году знака отличия Военного ордена, впоследствии известного как Георгиевский крест и солдатский «Егорий», предусматривалась возможность вручения этой награды не только низшим чинам армии, но и гражданским чинам низших сословий, проявившим мужество и храбрость при защите Отечества.

Одним из первых гражданских лиц, награждённых знаком отличия Военного ордена, стал кольский мещанин Матвей Андреевич Герасимов. Имя этого человека и история его подвига были широко известны в России в первой половине XIX века.

Матвей Герасимов родился в 1779 году в посёлке Кола Архангельской губернии, в семье купца. Отец Матвея вёл успешную торговлю с Норвегией, на тот момент являвшейся провинцией Дании. Но со временем коммерческое счастье отвернулось от Герасимова-старшего, и его состояние постепенно испарилось.

Матвей, освоив морское дело, стал шкипером и служил на коммерческих судах более успешных предпринимателей.

Английские пакости на Русском Севере

В конце первого десятилетия XIX века на Русском Севере было неспокойно. После подписания в 1807 году Тильзитского мира между Францией и Россией Александр I был вынужден присоединиться к так называемой «континентальной блокаде» Англии.

В ответ на это английское правительство выдало своим каперам (пиратам, состоявшим на службе у британской короны) право нападать и грабить русские торговые караваны.

Этим англичане не ограничивались. В 1808 году британская эскадра совершила нападение на Кильдин остров, где сожгла становище Рыбачье, принадлежавшее Соловецкому монастырю. А в 1809 году визит британской морской пехоты привёл к разорению всего русского побережья в районе современного Мурманска. Была разграблена и разорена и Кола, родина Матвея Герасимова.

Несмотря на всё это, жители Русского Севера продолжали заниматься коммерческой торговлей, хотя каждый выход в море грозил нападением пиратов.

«Евплус» в плену

Матвей Герасимов в это время служил шкипером в архангельской фирме «Алексей Попов и сыновья». Фирма Попова в 1810 году заключила контракт с датскими властями на поставку 55 000 четвертей ржи. Одним из кораблей, который в июле 1810 года отправился из России с грузом зерна в рамках данной сделки, был «Евплус II» под командованием Матвея Герасимова.

19 августа 1810 года «Евплус II» в районе Норд-Капа наткнулся на английский бриг. Торговое судно не сумело уйти и не имело возможности оказать сопротивления хорошо вооружённому кораблю с большой командой. Под началом же Герасимова было лишь восемь человек.

Русский шкипер не стал сопротивляться, когда англичане высадились на его корабль и объявили его своим трофеем. Бриг взял торговое судно на буксир и повёл его в Англию. Для охраны добычи на «Евплусе» разместились 7 английских матросов под командованием офицера. При этом пятерых русских держали связанными, ограниченная свобода была предоставлена лишь шкиперу и троим матросам, несшим вахты.

Герасимов всем своим видом показывал, что смирился со своей участью, чем ослабил бдительность англичан.

На самом деле шкипер, помнивший о разорении родной Колы, ждал только момента, чтобы отомстить за всё.

Шкипер берёт реванш

23 августа разыгрался сильный шторм. На английском бриге в этих условиях были вынуждены отвязать канат, соединявший корабли.

Герасимов напряжённо наблюдал за происходящим. Когда волнение на море развело корабли на значительное расстояние, шкипер подал знак своим матросам: пора действовать.

Была ночь, и английский офицер с четырьмя матросами спали в каюте трюма. Русские атаковали троих англичан, находившихся на палубе. В результате все трое были убиты, а тела их сброшены за борт. Оставшихся захватчиков Герасимов с членами команды надёжно запер в трюме.

После этого «Евплус II» развернулся и взял курс к берегам Норвегии. Настичь его вновь англичане уже не сумели.

6 сентября 1810 года торговый корабль прибыл в норвежский порт Варде. Поскольку местные власти не жаловали английских пиратов, своих пленников Герасимов передал коменданту Варде. Английский офицер, за дни, проведённые в трюме, успевший смириться с происшедшим, сдал коменданту свою шпагу, кортик, карманный кинжал, а также английский военный флаг, морскую карту и план города Лондона.

Морскую карту и флаг комендант передал Герасимову в качестве трофеев.

После этого «Евплус II» благополучно вернулся домой.

Дважды герой

Новость о подвиге Матвея Герасимова разлетелась сначала по всему Русскому Северу, а затем добралась и до Петербурга.

27 декабря 1810 года император Александр I наградил мещанина Матвея Герасимова знаком отличия Военного ордена.

После этого Матвей Герасимов вернулся на Север, где продолжал выполнять различные торговые поручения архангельских купцов.

В 1823 году Матвей Герасимов стал лоцманом брига «Новая Земля», на котором проводил свою очередную экспедицию знаменитый исследователь Арктики Фёдор Литке.

Литке, особо отметивший профессионализм своего лоцмана, представил его к новой награде. Матвей Герасимов был награждён золотой медалью с надписью «За усердие» на Анненской ленте для ношения на шее.

В 1831 году Герасимов приехал в Петербург по делу одного архангельского купца, но был сражён сильнейшей простудой, от которой уже не оправился. Шкипер скончался 8 февраля 1831 года в возрасте 52 лет и был похоронен на Георгиевском кладбище на Большой Охте.

Уже после смерти Матвея Андреевича Герасимова о его подвиге не раз писали русские газеты и журналы, а писатель-декабрист Александр Бестужев-Марлинский опубликовал повесть «Мореход Никитин», в основу которой лёг подвиг русского шкипера.

На Русском Севере и в родной для Герасимова Коле и сегодня помнят имя героя, посрамившего английских пиратов.

источник |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Newlander

Администратор сайта

Зарегистрирован: 08.06.2007

Сообщения: 1660

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Игорь

старший лейтенант

Зарегистрирован: 25.06.2007

Сообщения: 339

Откуда: Нижний Новгород

|

|

|

|

|

| Fisch писал(а): | «Полкуля сосновых шишек…»

В описании выданного Розмыслову конторой Архангельского порта имущества, прочитал:

«2 дюжины карандашей, дюжина хорьковых кисточек, 5 золотников венецианской яри, 5 золотников бакану, 5 золотников берлинской лазори, полкуля сосновых шишек…».

Карандаши, кисточки, «берлинская лазорь», понятно для чего, карты рисовать, а сосновые шишки зачем? Для самовара? Так самовар Розмыслову не выдали, и чая тоже не выдали

Для разведения огня, чтобы дрова быстрее разгорались, и чтобы горячую пищу готовить? С Розмысловым еще десять работников и крестьян на Новую Землю плыли, неужели, они с собой сосновых шишек не могли взять? |

может быть из шишек получали лак как канифоль-только жидкий раствор-для того чтоб рисунок не смывался(или в краски добавляли для водостойкости. пойду прочитаю ответ  ) просто я как то спирт пробовал на почках сосновых настоять- получил лкейкий напиток-я его пить немог(я туда добавил остатки родиолы розовой из новоземельских запасов, и перец красный). Думал все равно в технических целях.А соседу понравилось- как заходил рюмку другую выпивал . Жив еще. ) просто я как то спирт пробовал на почках сосновых настоять- получил лкейкий напиток-я его пить немог(я туда добавил остатки родиолы розовой из новоземельских запасов, и перец красный). Думал все равно в технических целях.А соседу понравилось- как заходил рюмку другую выпивал . Жив еще.

не угадал. А вот мой личный опыт близок к истине.

Только шишки-это совсем не то что почки.Почки сосны в юности (пос.Дружный-в лесу стоит) мы обламывали у сосен с веток ,очищали от кожуры-и ели-они кисленькие-только отдают смолой конечно. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Сыромятников Борис

младший лейтенант

Зарегистрирован: 14.03.2009

Сообщения: 199

Откуда: Санкт-Петербург

|

|

|

|

|

Сегодня наткнулся еще на одну заметку, дополняющую здесь опубликованную ранее Fish`ем из « Московских Ведомостей» за 1910 год. О возвращении в Архангельск экспедиции на Новую Землю. С любопытными подробностями о «поведении» норвежцев в наших водах:

Экспедиция на Новую Землю / СПб., «Новое Время», 27 Сентября 1910 г. (№ 12408):

«17 сентября в Архангельск возвратились участники организованной губернатором И. В. Сосновским новоземельской экспедиции В. А. Русанова. Как известно, главной целью экспедиции было обследование в колонизационном, геологическом, биологическом и метеорологическом отношениях северного острова Новой Земли. Экспедиции удалось обогнуть весь северный остров и возвратиться через пролив Маточкин Шар. Особое внимание экспедиции было обращено на исследование пространства между островами Адмиралтейства и островами Панкратьева. При обследовании обнаружено, что в настоящее время существует только один остров Панкратьева, а другой уже обратился в полуостров, что свидетельствует повидимому об опускании уровня моря в данной местности. Здесь экспедиция собрала много материала, интересного в геологическом отношении. Особенно интересными являются гидрологические работы, произведенные за мысом Желания. Как сообщает «Арх.», экспедиции удалось открыть на Новой Земле пять норвежских поселков. Вновь открытые поселки расположены около удобных стоянок для судов; один из них находится в заливе Норденскельд и три в Архангельской губе. Людей в поселках не оказалось, но, судя по характеру, который имела обстановка этих поселков, можно судить, что они оставлены временно. Кроме того, по найденным в поселках календарям и по сделанным в них отметкам можно заключить, что обитатели поселков выехали с Новой Земли почти одновременно, именно 4 и 5 июля нового стиля. Это дает возможность сделать предположение, что из Норвегии, в виду слухов о посылке на Новую Землю русской экспедиции, которую Норвежцы могли ошибочно принять не за научную, а за карательную, был послан за промышленниками пароход, который и увез их одновременно с Новой Земли. В Архангельской же губе произошла интересная встреча экспедиции с норвежским моторным судном «Sirius». Капитан норвежского судна Ольсен сообщил, что приехал на Новую Землю по поручению норвежского правительства с целью объявить норвежским промышленникам, занимающимся промыслами у Новой Земли, что, в виду недовольства, которое выражает русское правительство по поводу ловли рыбы Норвежцами около Новой Земли, последним следует оставить русские воды. Ольсен в подтверждение своих слов показывал бумагу с печатями и гербом Норвегии.» |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Валерьян

Старейшина новоземельцев

Зарегистрирован: 07.02.2010

Сообщения: 564

Откуда: Нарьян-Мар

|

|

|

|

|

Тут как раз возымел действие доклад Русанова правительству в 1909г.

Цитата:Печальная картина на русской земле, - писал Русанов. - Там, где некогда в течение столетий промышляли наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и легко богатеют норвежцы".

В 1910 году на северном острове Новой Земли было построено становище

Ольгинское (Крестовая). До этого наших поселений там не было. |

|

| Вернуться к началу |

|

|

Fisch

капитан 1 ранга

Зарегистрирован: 15.02.2010

Сообщения: 1300

Откуда: Россия

|

|

|

|

|

Русанов В.Вокруг Ледяного острова.

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

Newlander

Администратор сайта

Зарегистрирован: 08.06.2007

Сообщения: 1660

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

|

|

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

|

© Автор логотипа форума - Нина Кузьмина

|