Новые материалы

- Здравствуй, Новая Земля!

- Фауна млекопитающихъ Новой Земли и промысловое значеніе отдѣльныхъ формъ.

- Германская исследовательская экспедиция на Новую Землю

- Новая Земля летом 1900 года

- Жизнь животныхъ на Новой Землѣ

- Поѣздка на Новую Землю 1911 г.

- На Сѣверѣ Россіи

- О ходе работ новоземельской экспедиции Академии Наук летом 1925 г.

Северный мир художника Николая Пинегина

Если взглянуть на северную часть карты Кольского полуострова, то западнее полуострова Среднего можно заметить два крохотных островка — это небольшой архипелаг - Айновы острова, ныне входящий в состав Кандалакшского государственного заповедника. Острова эти знамениты своими колониями морских птиц, своеобразными птичьими базарами. Но мало кому известно, что тут, ещё задолго до установленного государством заповедного режима, охраной поселений гаг занимались монахи Трифоно-Печенгского монастыря, в чьём ведении до 1917 г. находились эти острова.

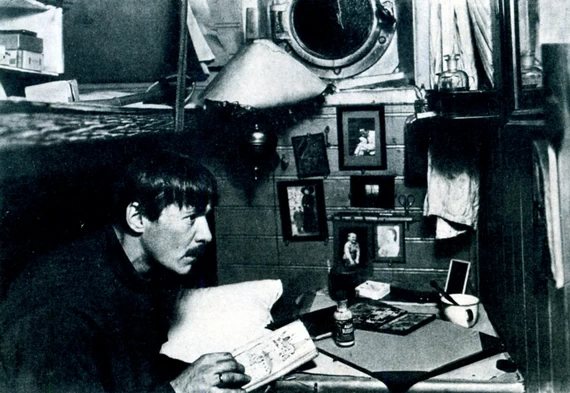

Среди тех, кто побывал на Айновых островах и оставил о них интересные воспоминания, был русский художник и публицист Николай Васильевич Пинегин (1883-1940), родом из г. Елабуги Вятской губернии. В 17 лет он покинул семью и отправился учиться в Вятское реальное училище; затем - Пермская гимназия. В 1901 он поступает в Казанскую художественную школу. Главной мечтой Пинегина была Арктика. Ею он бредил с юношества. Вот как он пишет в "Записках полярника" о своих сокровенных мыслях: "Теперь вообразите молоденького студента-художника, вдобавок охотника, влюблённого в дикую природу. Восприятие этой природы создаёт интереснейшие переживания. Молодой человек успел прочесть несколько книг о путешествиях на Север и в Арктику. Книги распалили воображение, но совсем не запугали. Фантазия молодого художника увлечена до крайности картинами льдов, сказками о борьбе смелых людей с девственной природой в полуночной стране. Он видит себя в страшном Ледовитом океане, на утлом челноке. Он совершает смелые переходы с ружьём и этюдным ящиком по звериным тропам, где не ступала ещё нога человека, сидит у костра в одиночестве".

Но воплотить мечты в реальность можно было, только имея деньги. И всё же летом 1904 г. четверо друзей казанских студентов естественник Семёнов, топограф Моросин, путеец Качалов и художник Пинегин на лето уговариваются ехать на Север. Но куда? Пересмотрели все карты Севера, какие могли достать. Северный полюс отпал сразу. Спорили до хрипоты не один день. Перессорились, отстаивая различные маршруты. "В конце-концов сошлись на решении проехать для начала из Казани водным путём на Северную Двину, < > С завтрашнего дня начать строжайшую экономию, вплоть до питания одной селёдкой, чтобы скопить на скудной стипендии десятка три рублей. В пивнушку - ни-ни! Потом купить побольше красок, пороху, дроби и пуль и — ехать в страну чудес волшебный Север".

Решили обратиться в Императорское Русское географическое общество (ИРГО) с предложением "исследовать состояние забытого Екатерининского канала. В этом же письме просим прислать подробные карты, топографические инструменты и пятьдесят рублей на снаряжение экспедиции". Естественно, ИРГО ответило отказом на заочную просьбу, мотивируя отсутствием подробной программы экспедиции, средств на её снаряжение и "отсутствия сведений о способностях указываемых вами лиц к производству намеченных исследований". Но, в качестве утешения, из Географического общества прислали бумагу, рекомендательное письмо "с огромной сургучной печатью < > о содействии экспедиции, которая намерена пройти Екатерининским каналом из реки Камы в Вычегду и Северную Двину".

Через два месяца после ответа из ИРГО с маленького камского пароходика на пристань за Усольем высадилась "Волжско-Камская экспедиция", как гордо называли себя юные путешественники. Самое дорогое снаряжение - старая, латанная палатка, одолженная у знакомых землемеров в Казани, мешки с сухарями и сушками, мукой и крупой, ящик с порохом и дробью, сундучок с чаем, сахаром и мелочью. Здесь же на пристани за три целковых купили у местного рыбака лодку, вытесали мачту, пристроили парус из простыней, привязали бечеву. И в путь!

"За устьем Колвы, попав сразу в очень редко населённые места, мы были предоставлены собственным силам. Пора мечтаний о приключениях и героических подвигах прошла, настало время будничной простой работы. Ежедневно мы добросовестно тянули в течение двенадцати часов тяжёлую гружёную лодку, бранясь лезли в воду стаскивать лодку с бесчисленных мелей, перебредали по пояс речонки и ручьи и, окружённые тучами комаров и мошки, пытались заниматься съёмкой и зарисовками. <> Вся дичь, на которую мы рассчитывали, попряталась. Мы брели с утра до вечера мокрые до нитки, прозябшие и сумрачные. На остановках разжигали костры, пытаясь сушиться. И мрачно хлебали тюрю из сухарей, заправленную кусочками масла". Таких и даже более значимых приключений в первом северном путешествии Николая Пинегина было хоть отбавляй. Закончилось же оно трагично; Пинегин был ранен взрывом патрона в машинке для набивания, а через два дня его товарищ Моросин смертельно ранил себя из собственной двустволки, висевшей за его плечом со взведёнными курками.

Вот так состоялось крещение Николая Пинегина Севером.

В 1907 г. Николай Васильевич поступил в Петербургскую Академию художеств. Летом 1908 он едет в Архангельск и становится членом Архангельского Общества изучения русского Севера, которое организовало для молодого художника путешествие на Мурман. Николай Васильевич путешествовал по Туломе, Нотозеру, побывал в Коле, Печенге, на Айновых островах. Художник представил в дополнение к отчету этюды, которые экспонировались на осенней ученической выставке. Результатом этого путешествия явилась первая литературная работа Пинегина "Айновы острова", фрагменты из которой предлагаются читателю.

Летом 1910 г. на гонорары из журнала <<Солнце России" в 100 руб. и 20 руб. Пинегин организовал поездку из двух человек на Новую Землю для пополнения коллекции этюдов. Он отправился в Крестовую губу на первом рейсе парохода Архангельско-Мурманского пароходства, который вез поселенцев для организуемого новоземельского становища на широте 74°. Этим же пароходом следовала экспедиция гидрографического управления для точной съемки Крестовой губы, начальником которой был Георгий Яковлевич Седов. Здесь-то и произошла первая встреча Пинегина и Седова, которая в дальнейшем переросла в тесную дружбу. Последнюю неделю в ожидании обратного перехода они жили вместе, заняв комнату в отстроенном доме.

Летом 1912 г. Седов пригласил Пинегина в организуемую им экспедицию к Северному полюсу. Седов хотел добраться до северных островов Земли Франца-Иосифа, переждать полярную ночь и пешком выйти к полюсу. Но в сентябре льды остановили судно у берегов Новой Земли. Ожидая, пока разойдутся льды, Пинегин изучал астрономию, навигацию, делал зарисовки окрестностей. Когда льды отступили, судно двинулось к цели, но 19 сентября 1913 г. в бухте о-ва Гукера стало на новую зимовку. Топливо было на исходе, одежда изношена, началась цинга. И вот, страстный охотник Пинегин сутками выслеживал медведей, собрал запас звериного сала, который заменил уголь, когда судно пробивалось сквозь льды. 1 марта 1914 г. экспедиция должна была выйти к Полюсу. Седов и еще несколько человек, покинув судно, отправились в путь. Через месяц вернувшиеся спутники Седова сообщили, что тот погиб у о-ва Рудольфа - самого северного острова Земли Франца-Иосифа. В конце августа 1914 г. судно вернулось в Архангельск.

Вернувшись, Николай Васильевич продолжил учебу в Академии художеств и окончил ее в 1916 г. В этом же году за свои этюды он получил на выставке первую премию А.И. Куинджи.

В 1924 г. Пинегин вновь отправляется к Новой Земле. На берегу пролива Маточкин Шар была построена первая советская научная станция. У экспедиции был гидроплан, при помощи которого Николай Васильевич делал аэрофотосъемку и зарисовки очертаний побережья. В Арктическом институте он составил географическую карту территории, расположенной к северо-западу от мыса Челюскин. В 1928 г. Академия наук поручила Пинегину построить и возглавить постоянную геофизическую станцию на одном из Новосибирских островов. В 1930 г. он возвратился в Ленинград, где работал в Арктическом институте, занимаясь созданием музея Арктики. В 1931 г. Пинегин участвовал в экспедиции на Землю Франца-Иосифа на ледоколе "Малыгин", а вскоре возглавил экспедицию по этому же маршруту, организованную по программе II-го Международного полярного года. В ходе этой экспедиции ледокол "Малыгин" продвинулся так далеко на север, как это не удавалось ни одному кораблю.

В память о Н.В. Пинегине в 1950-е годы был назван мыс на востоке о. Брюса и озеро на севере о. Земля Александры на архипелаге Земля Франца- Иосифа. Название озера утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом.

Мне хотелось бы привести выдержки из интереснейшего очерка Пинегина - "Айновы острова (из путевых воспоминаний о Севере)", первого литературного произведения публициста и художника, увидевшего свет в 1909 г. в "Известиях Архангельского общества изучения Русского севера".

"В течение лета 1909 года мне пришлось побывать во многих пустынных и необитаемых местах наших берегов Ледовитого океана; удалось быть два раза и на Айновых островах.

По курсу парохода, обычно рейсирующего до Вардэ, видны эти кусочки земли, подымающиеся невысокими пятнами из пены и чернильных вод моря, но никогда пароход не подойдет к ним, не остановится незачем: нет на них ни человеческого жилья, ни промысла; только по путеводителю пассажиры могут справиться, что влево остались Айновы острова, где водится редкая птица тупик, морской попугай. Но меня тянуло на эти островки; про них я много слыхал от побывавшего на них одного помора, старого моряка, и от архимандрита Ионафана, настоятеля Печенгского монастыря, которому принадлежат они....

Моя мечта сбылась и в июне месяце, в один из тех дней, когда южный ветерок заставляет забывать, что находишься под 70° сев. широты, я был на пути из Печенгской губы к островам.

Был день, каких мало бывает в угрюмом Северном крае. Солнце еще с прошлого вечера светило всю ночь, и к полдню лопались почки на корявых березках и уже засеребрились листочки под теплыми лучами. Такова сила непрерывного света, сила полярного солнца! Небо, как бледная бирюза, — а вода отражала в себе бирюзой же голубое небо; море играло, смеялось. Из-за смеющегося моря выглядывают островки: два маленьких пятнышка, лазурно-роговые, плоские; ближе и ближе... раньше, казавшиеся вдавленными в лоно океана, они поднимаются. предо мною невысокими ровными массами.

Наш курс на низкий "Большой остров" - он уже пред глазами; остров почти ровный лишь к средине, где стоит крест он подымается небольшим пригорочком. "Малый остров" остается влево; на восток от нас он немного выше, а к югу обрывается каменистым берегом. На обоих островах нигде ни намека на бухту; потому-то так трудно попасть сюда; лишь в такую тихую погоду, как сегодня, возможно без большого риска пристать к берегу, но чуть ветерок разыграется — заходит "взводень гремячий" — разобьет, расплющит о прибрежные камни острова... и потому никто кроме птицы постоянно не живет здесь, и нет становища.

Все птицы Ледовитого океана летели всегда сюда плодиться, размножаться и утучнять землю для сплошного ковра морошки ...

Мы еще далеко не доехали до острова, а уже срываются испуганные тучи птиц. Боже, каких только, каких птиц здесь нет! Чайки, бакланы, гагары, гаги, гагарки, утки и кулики самых разных видов и величин, тупики, чистики. Испуганные, кричат, срываются с блестящих жирных волн моря и вслед за ними летят капельки воды, блестя и играя на солнце....

Когда же лодка остановилась у берега, воздух весь дрожал, переливался от какого-то сплошного звона криков, — криков на всех языках и наре чиях птичьего разговора ... Эта музыка и бесчисленные тени на камнях от миллионов крыльев проникнуты каким-то невиданным своеобразным характером, и, после серьезной спокойной тишины моря, все время врезывается в память, как воспоминанье случаев детства или сказка бабушки о тридевятом царстве ... Не здесь ли оно, сказочное государство, птичье царство? Жители его относятся здесь к человеку так же доверчиво, как в раю. Пристаем к Большому острову... Кругом тихое море. На западе дрожит сквозь марево берег Рыбачьего полуострова, а там, далеко на востоке у берегов Норвегии, чуть-чуть мерещатся снега нежно-голубыми лазоревыми пятнами, оттуда, на север, разлегся мрачно спокойный океан, Бог знает, куда спрятавший свои края, закрытые лиловой дымкой...

На острове стоит хижина, ее построили приезжающие за сбором гагачьего пуха монахи. Они здесь сейчас; гага сидит на яйцах: "парит", как говорят, и монахи охраняют ее от любителей свежих гагачьих яиц - норвежских промышленников, да и русских тоже.

А выйдут птенчики, соберут пух монахи и уедут, и будет хижинка-избушечка стоять пустой, пока вновь не при едут за морошкой монахи, опять три - четыре дня беспокойных для птиц, и снова опустеет избушка; до следующей весны будет одиноко стоять на далеком острове и смотреть заколоченными окнами на волны седого океана, а белые совы, полярные совы, будут сторожить ее ...

Три монаха на острове. Они встречают нас. Нежданные гости, не заказанные! За птичьим криком не слышно, о чем кричат они, махая руками налево...

Недалеко на кочке сразу вижу темную спинку гаги, иду тихим-тихим шагом, не делая резких движений в сторону, и скоро очутился лишь шагов за пять — она начинает озираться: умные глазки с беспокойством смотрят на странную фигуру. Останавливаюсь ... Полминуты спустя, еще шаг, еще и ... сажусь почти вплотную, рядом. Осматриваем друг друга дикая птица и культурный человек, хотя хищник. Странно! Гага похожа на утку, большую кряковую дикую утку, но больше немного — серые перышки чередуются с темными и белыми таким же причудливым узором, только чувствуется по округлым очертаниям, что под низом на шкурке есть теплое исподнее платье из мягкого гагачьего серого пушка; тот же глубокий прорез глаз, нос же хотя и похож на утиный, такая же лопаточка, но гораздо длиннее и характерного "дикого цвета".

Вынимаю альбомчик и зарисовываю красавицу на ее кочке и горизонт моря за нею. Моя натурщица совсем свыклась со мною и могу сказать, что мало приходилось рисовать таких спокойных моделей: в продолжении 1/4 часа она раз только тревожно повернула головку, когда я сделал несколько резких движений, доставая из под теплой куртки нужную резинку ... Я испытываю ее: разговариваю, прощаюсь, благодарю - она спокойна и продолжает думать о своем потомстве и не смотрит даже, когда я ухожу.

Но как нужно осторожно идти. Если не смотреть под ноги, не замечая, разрушишь много раз семейное счастье граждан птичьего города. Тут и там, по бесконечной морошке, как нарочно, набросаны маленькие яички чаек-зуй- ков; не заметишь у кустика утиного гнездышка, пары баклановых. В той же Морошке ютятся целыми городками гагачьи гнезда, где в черном пушку нежно зеленеют 3-4 крупных яйца.

Но их легко заметить: вся остальная птица скорее слетает с насиженного места, гага же сначала степенно сойдет и посмотрит, действительно ли её намерены потревожить. Но раз я, буквально, чуть не наступил на гагу; она сидела глубоко между двумя кочками и мы, должно полагать, одинаково испугались: она, увидав над своей головой мой сапог, а я, поднявшейся вертикально с криком и треском крыльев, черной массы, невольно заставившей меня вздрогнуть.

Впечатление от моего первого посещения островов в трех словах: гнезда, гнезда и гнезда!

https://belushka.ru/site/novaya-zemlya-v-iskusstve/mir-n-pinegina#sigFreeIdd1f4862226

Галерея картин и рисунков Н. В. Пинегина

Весь остров заражен вакханалией рождения и сколько нежности, забот, самоотверженности и суровой борьбы с холодом! Среди кишащего птицей озерка-лужицы плавала какая-то миниатюрная уточка, она то подлетит, то упадет мне под ноги, как будто просит: "возьми пожалуйста меня, но не тронь, ради Бога, птенчиков и моего гнездышка!" И снова она летит в сторону и кричат, стонет с отчаянья, что я иду прямо туда, где ее маленькое семейство ...

Вспоминаются последние исторические моменты островов... Стояли с незапамятных времен, как и сейчас, стоят они на океане; никто из частных лиц не заявлял прав на них, и никому они не принадлежали... Заезжали, приворачивали, с проходивших мимо судов, разные добрые молодцы; может быть повидали пустынные берега и варягов, и "шишей", и удалых новгородцев - вольницу, да норвежцев и наших горемычных поморов. Наберут яиц, посбирают пуху "женкам" на душегрейки и уедут дальше, куда путь лежит.

Печенгский монастырь, восстановленный в начале 80 годов (ХІХ в. - Н. Вехов), начал усиленно хлопотать об отводе в его собственность многих незаселенных мест у Мурманского берега, в том числе и Айновых островов, мотивируя последнюю просьбу главным образом тем, что гаги, предоставленные сами себе, уничтожаются без охраны и скоро совершенно исчезнут. Монастырь обещал охранять их от истребления. Конечно, монастырь прельщался не гагой, а главным образом морошкой, которой кормились печенгские колонисты, и сеном. По ВЫСОЧАЙШЕМУ указу монастырю были отданы острова. Это прибавление к монастырским угодьям "незаселенного места теперь составляет почти без хлопот недурной доход. Так, одной морошки, по словам монахов, собирают, смотря по урожайности, на 2-3 тысячи рублей; продают ее тут же в Вардэ. Сена снимают ежегодно до 800 пудов; в переводе на деньги это составило бы по здешним ценам довольно кругленькую сумму. Гагачьего пуха до сих пор не продавали, разве только теплые колпачки шили себе монахи, т. к. распуганные гаги только в последние годы начали вновь селиться в более значительных количествах и с каждым годом более и более. В прошлом 1908 году было на двух островах до 1000 гнезд, а ныне на одном "Большом" коршик (кормщик) насчитал 1200, кроме того, на "Малом" до 800 ... В 1908 году чистого пуху было собрано немного более 1-го пуда и в этом году уже около 3-х пудов. Надо сказать, что количество очищенного пуха зависит от места кладки яиц и связанного с этим большого или меньшого количества сору; так, в прошедшем году весна была более ранняя и сухая, гаги гнездились ближе к морю в траве и кустарнике; ныне же более поздняя весна заставила вить гнезда выше, среди чистой морошки и вороники; потому пух был более чистый и меньше терялось его на ветках и травинках... Надо думать, что со временем и от пуха монахи будут получать порядочные сборы; в Петербурге мне говорили цена его от 7 до 10 руб. за фунт и если перевести в монету хотя бы нынешний сбор сложится сумма 1200 рубликов. Недурно... Стоит послать 3 монахов на две недели.

Нужно видеть, что делается в этих озерках, когда вылупится молодежь; черно, как говорят охотники про осенние перелетные стаи уток; озерко меняет свой вид, кажется не озером, а скорее болотцем, испещренным десятками тысяч двигающихся кочек, соединяющихся и распадающихся. Стон, гвалт. Нечто невообразимое, не поддающееся никакому описанию; лишь кто сам стоял у такого озерка, с раскрытыми от изумления глазами, тот может воссоздать в своей голове эту картину. Ее видел я на "Малом" во время вторичного посещения островов. Только к осени озерки пустеют, и окрепшие птенцы улетают стаями питаться в океан, на побережья губ и заливчиков; а улетает большая часть; покинутый остров исполнил свою миссию, а выросшее молодое поколение держится в море, главным образом у берегов Рыбачьего полуострова, чтоб к весне вновь возвратиться на родину и начать снова "комедию любви".

Белые, стонущие "гагуны", рассказывает мой монах, держатся около самок до той поры, пока не будет готово гнездо, а потом полная отставка.

Гнездо устраивается вот каким образом. Нежная супруга, почувствовав неотложную необходимость гнезда, начинает понемногу готовить его довольно оригинальным способом: во время любовных утех она ласково щекочет брюшко у самца-супруга и выщипывает из-под пера пух, сколько ей нужно для мягкой теплой колыбельки — а потом ... облетели цветы, догорели огни ... отставка и ... ощипанное брюхо! ... Стонет белый красавец ... "Это он ее все зовет", разъясняет всезнающий монах "только нет, шалишь, не придет!"

Откуда это? Торчат из земли кости- бревна, позвонки-табуреты, ребра, ос колки... Садимся на сломанное ребро - бревно, на позвонок, а кругом норы тупиков; не хотят ли они вырыть эти остатки, иль наоборот, кость не дает обвалиться рыхлой земле и в мертвом городе глубоко устраивают они свою жизнь. Большие отверстия, в норы свободно проходит рука до плеча, но ничего не достает. По рассказам, там галереи и лабиринты; мне хотелось бы разрыть, взглянуть на эти чудеса архитектуры, но жаль разорять гнезд, - я, ведь, не с "научной целью" смотрю сейчас на всю эту разнообразную жизнь, а у них всеобщее ожиданье птенцов, нового поколения... Сидят по норам. Ближайшие беспокоятся, высунет один из них свою курьезную голову и спрячется, а другой выйдет степенно из земляного коридорчика и оглядит всего с головы до ног; но малейшее движение нет его, провалился; не успеешь разглядеть. Странная птица: живет на воде, гнезда роет в земле, ныряет, как гагара, летает быстрее утки-чирка, нос попугая и утиные ноги".

Николай Васильевич Пинегин из основателей русской полярной школы художников. Его кисти принадлежат такие работы, как "Белые медведи", "Полярный пейзаж", "Ледник на Земле Франца-Иосифа", "Лед взломало", "Льдина", "Белесоватый свет", "Трехслойные туманы", "Мыс Флоры", "Водопад на реке Туломе", "Остров Кильдин", "Скала Рубини", "Глетчер Таисия", "Ледяные торосы", "Айсберг", "Весенняя симфония Севера", "Незнаемый залив", "Суровые берега Новой Земли", "Маточкин Шар", "Стамуха". Во время своих экспедиций он создал большую галерею графики. Увы, многое из его наследия погибло во время блокады Ленинграда в 1941-1942 гг. Часть полотен, написанных маслом, всё же сохранилась и ныне находится в фондах Государственного Русского музея и Российского государственного музея Арктики и Антарктики, но всё равно его имя остаётся практически неизвестным широкому читателю.

Н. ВЕХОВ, кандидат биологических наук, Институт Наследия

Журнал "Охота и охотничье хозяйство" №5 2011 г.