О ходе работ новоземельской экспедиции Академии Наук летом 1925 г.

Новоземельская геологическая экспедиция Академии Наук 1925 г. являлась продолжением работ, начатых проф. П. В. Виттенбургом на Новой Земле в 1921 г., когда наметились основные вопросы, подлежащие исследованию, и определился район работ и, вместе с тем, она являлась выполнением программы первого года работ из трехлетнего плана, выработанного в 1923 г. Новоземельской подкомиссией при Полярной комиссии Академии Наук для исследования северного острова Новой Земли.

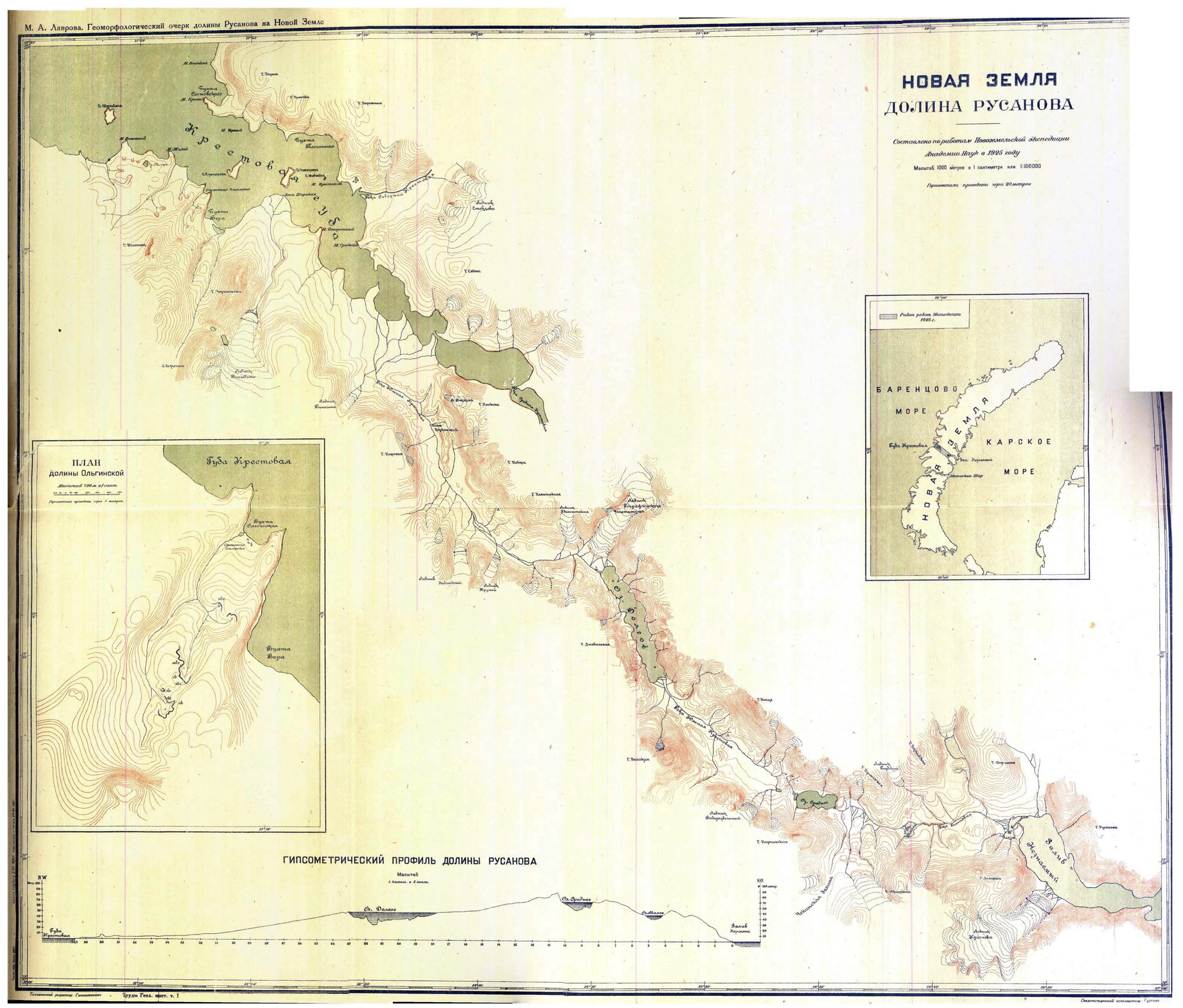

В задачу экспедиции входило геологическое исследование южной части северного острова Новой Земли по линии пересечения ее от губы Крестовой к заливу Незнаемому на Карской стороне по Южной Крестовой долине, названной нами долиной Русанова, с целью составления геологического профиля по пути пересечения и выяснения истории долины в послеледниковое время.

Путь пересечения был уже известен с 1909 г., когда его прошел геолог В. А. Русанов из Крестовой губы в бухту Гольцовую залива Незнаемого и обратно, но полных геологических данных по пересечению не имелось, так как неожиданная кончина В. А. Русанова помешала завершению обработки собранного материала, который остался во Франции в Национальном Естественно-Историческом музее в Париже. В виду того, что геологические данные по пересечению были необходимы для разрешения вопросов, связанных с выяснением геологического строения центральной зоны Новой Земли, в 1925 г. был повторен маршрут пересечения по Южной Крестовой долине, так как путь этот обещал дать богатый материал по стратиграфии наименее изученной центральной зоны Новой Земли, а также по четвертичной геологии.

Лаврова Мария Алексеевна (1887 – после 1969) — российский учёный в области экспериментальной физики, дважды лауреат Государственной премии СССР. Родилась в марте 1887 г. в с. Георгиевское Рыбинского уезда, Ярославской губ. в семье священника. Закончила высшие женские (Бестужевские курсы) и прошла государственные испытания при Санкт-Петербургском Университете. 1 ноября 1920 г. была приглашена П. В. Виттенбургом в качестве научного сотрудника Геологического Музея Академии наук. В 1921 г. Лаврова становится заведующей Отделом негативов Геологического и Минералогического музея (СПб). И под руководством П.В. Виттенбурга Мария Алексеевна принимает участие в работе геологического отряда Северной научно-промысловой экспедиции на Новой Земле. В 1925 г. экспедиционным геологическим отрядом Академии наук на Новой Земле волею случая пришлось руководить уже Марии Алексеевне Лавровой. Т.к. профессор Виттенбург был задействован в подготовке праздничных мероприятий по поводу юбилея Академии наук. Имеющиеся свидетельства из опубликованных источников характеризуют М. А. Лаврову как отважную женщину, страстно увлеченную наукой и Арктикой. |

Принимая во внимание, что на Новой Земле О. Гренли, сотрудник экспедиции Хольтедаля, в 1921 г. наблюдал древние береговые валы на высоте 370 м, а на высоте 240 м собиралась постплиоценовая фауна морских моллюсков, можно было ожидать, что Южная Крестовая долина, соединяющая Баренцово море с Карским, была морским проливом, а вследствие этого на склонах ее могли сохраниться морские террасы, а в озерах морские реликты. Таким образом, исследование долины могло дать богатый материал по выяснению истории Новой Земли в послеледниковое время.

С целью выяснения этих вопросов предполагалось произвести гидробиологическое обследование озер на пути пересечения, что и было осуществлено благодаря содействию Российского Гидрологического института.

На производство геологических работ экспедиция располагала суммой в 1500 руб., отпущенной Полярной комиссией Академии Наук.

Экспедиция предполагала работать в составе пяти человек. Начальник руководитель ее геолог проф. П. В. Виттенбург и четверо научных сотрудников: — геологи М. А. Лаврова и Б. Ф. Земляков, гидрограф Ю. Д. Чирихин и гидролог Г. Е. Ратманов.

Перед отъездом экспедиции из Ленинграда выяснилось, что П. В. Виттенбург, в связи с празднованием в 1925 г. 200-летия Академии Наук, не мог лично принять участие в экспедиции, так как должен был остаться в Ленинграде, и экспедиция принуждена была работать в составе только научных сотрудников при заместителе начальника М. А. Лавровой. Состав геологической партии был пополнен приглашением геолога А. К. Шенкмана, уже работавшего в 1923 и 1924 гг. на Новой Земле.

Благодаря содействию Центрального управления Госторга нам был предоставлен бесплатный проезд и провоз экспедиционного снаряжения на пароходе экспедиции Северо-Беломорского отделения Госторга на острова Баренцова моря: Колгуев, Вайгач и Новую Землю.

10 июля в составе 4 человек экспедиция выехала из Ленинграда в Архангельск, где к ней присоединился А. К. Шенкман. В Архангельске были закончены организационные работы, причем необходимо отметить, что все учреждения города, как-то: Убеко-Север, отделение Островного хозяйства, Губисполком, Северо-Беломорское отделение Госторга, Губоно и другие, к которым нам приходилось обращаться, оказывали нам полное содействие, что с чувством глубокой благодарности считаю своим долгом отметить.

23 июля на пароходе Госторга "Сосновец" экспедиция покинула Архангельск.

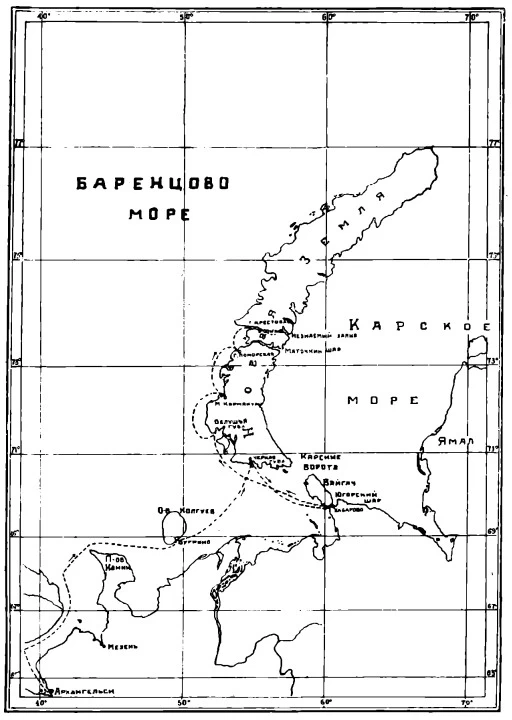

Следуя маршруту, пароход должен был посетить все главнейшие становища Баренцова моря. Таким образом, прежде, чем достичь места работ экспедиции — губы Крестовой, мы принуждены были совершить продолжительное плавание на пароходе с заходом на о-ва Колгуев, Вайгач и становища южного и северного о-вов Новой Земли.

Во время остановок парохода сотрудники экспедиции совершали небольшие экскурсии на берег в ближайшие к становищам районы. В некоторых местах удалось выяснить те или другие спорные геологические вопросы, собрать дополнительный к прежним исследованиям материал или получить, хотя и отрывочные, но новые данные по геологии Новой Земли.

25 июля пароход достиг о. Колгуева, где и продолжал находиться до 28 июля. Во время стоянки парохода нами были совершены две небольшие экскурсии на южном берегу острова, между рр. Васькиной и Пушной в окрестностях становища Бугрино.

Покинув о. Колгуев 28 июля, пароход направился в губу Черную на южной стороне южного острова Новой Земли. Здесь, 30 июля в глубине губы было положено основание новому становищу, названному "Красино". Во время стоянки парохода нам удалось посетить район к северу и северо-западу от места постройки становища и собрать богатую коллекцию фауны из верхнедевонских отложений, доселе неизвестных из этих мест.

В ночь на 1 августа "Сосновец" оставил губу Черную и направился в Югорский шар, в становище Хабарово, куда прибыл 2 августа.

4 августа пароход направился на о. Вайгач в бухту Варнека. Небольшие экскурсии дали нам возможность собрать коллекцию фауны из развитых здесь верхнесилурийских отложений.

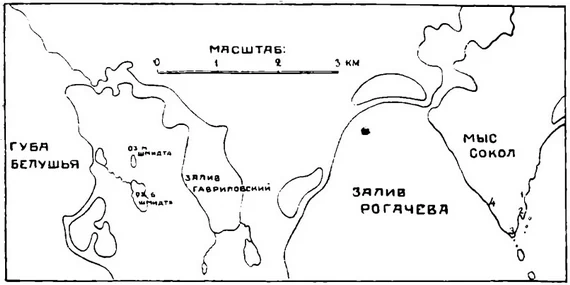

6 августа судно направилось к юго-западному берегу Новой Земли в губу Белушью. Пользуясь однодневной остановкой судна, мы совершили экскурсию к востоку от становища на п-ов Рогачева. Во время экспедиции 1921 г. его посетил П. В. Виттенбург. Здесь у мыса Сокол было обследовано месторождение нового минерала из группы твердых смол, содержащего большое количество серы, а на восточной стороне полуострова была собрана фауна верхнего девона. При научной обработке материала потребовались дополнительные данные по геологии этого района, которые и были нами собраны во время нашей экскурсии.

7 августа "Сосновец" держал путь к становищу Малые Кармакулы, а 11 августа судно перешло в Маточкин шар в бухту Поморскую. Пользуясь непродолжительной остановкой парохода, мы совершили здесь две небольшие экскурсии в районе становища. Во время одной из них на берегу, к востоку от становища, была найдена in situ древнепалеозойская фауна трилобитов и брахиопод, открытая в 1921 г. Хольтедалем на Новой Земле.

13 августа, после 22 дней пути, мы прибыли в губу Крестовую в становище Ольгинское. Оно расположено на южном берегу губы в 22 км от берега Баренцова моря и в 19 км от вершины губы Крестовой и состоит из двух жилых домов и небольшой часовни, находящейся поодаль от них.

Имея своим главным заданием работы по пересечению острова, мы, прежде всего, должны были доставить экспедиционное снаряжение и продовольствие в глубину губы для устройства здесь главной базы, от которой и должно было начаться пересечение.

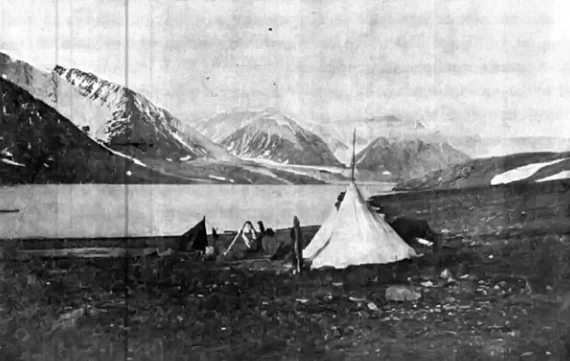

17 августа на большом карбасе, предоставленном нам агентом Госторга А. Ф. Усовым, экспедиция в полном составе отправилась в путь, забрав с собой весь экспедиционный груз и всю свою флотилию, состоявшую, кроме шлюпки, еще из легкой парусиновой лодки, которую мы взяли с собой для работ на озерах. Только вечером достигли мы верховьев губы и, выгрузив вещи, расположились на заранее выбранном для базы месте, у подножья г. Языковой.

Из этой главной базы экспедиция начала свой путь на Карскую сторону. Было решено, прежде всего, по всему пути пересечения устроить ряд продовольственных складов и уже на обратном пути, познакомившись с долиной и пользуясь готовым продовольствием, идти с работой, перенося постепенно весь собранный материал к главной базе. Такое решение напрашивалось само собой, так как для выполнения работ по пересечению нам необходимо было перенести следующие вещи: малый универсальный теодолит Гильдебранта со штативом, рейку, буссоль Шмалькальдера, Хронометр Эриксена, предоставленный нам Убеко-Севером в Архангельске, радиоприемник с четырехламповым усилителем, антенной и элементами, полное геологическое снаряжение, два фотографических аппарата со штативом, парусиновую складную шлюпку для работ на озерах, барометр Рихтера, походную гидрологическую лабораторию и необходимую стеклянную посуду для образцов воды, метеорологические инструменты, упаковочный материал, парусиновую палатку датского типа 2.1 х 2.1 м, брезенты, ружье и принадлежности к нему, хозяйственное снаряжение: примус, кастрюли, чашки, кружки и т. д., керосин и свечи, спальные меховые мешки и шубы, запасную обувь и одежду, продовольствие (около 240 кг). Все вместе взятое представляло такой груз, для перенесения которого силами участников экспедиции требовалось достаточное время, большой запас сил и выносливости.

18 августа нами была совершена первая рекогносцировочная экскурсия по Южной Крестовой долине, а с 19 числа началась переноска вещей. После того, как все вещи, необходимые для работы, были занесены на склад No 1, началась переноска их на следующий склад (No 2) к западному концу оз. Долгого. На каждом из складов оставлялось необходимое количество продовольствия и упаковочного материала для работы в этом районе на обратном пути. Все оставленные вещи покрывались брезентом и закладывались камнями, в предупреждение от расхищения их песцами.

Для облегчения переноски нами был испробован способ перевозки вещей на парусиновой лодке по р. Южной Крестовой, который, благодаря большому количеству порогов, не привел к желанным результатам. На озерах наша лодка оказала нам большую услугу. Мы нагружали ее багажем до 160 кг и бечевой тянули по берегу. Конечно, такое путешествие не обходилось без небольших аварий. Но так как путь около озер, особенно по берегу оз. Долгого, был труден из-за осыпей диабазов, то перевозка вещей на лодке являлась для нас большим облегчением.

Постепенно перенося вещи от одного склада к другому, пользуясь лодкой для перевозки по озерам Долгому и Среднему, где была оставлена парусиновая лодка, мы двигались к Карской стороне. На всём пространстве от главной базы экспедиции до бухты Гольцовой в верховьи залива Незнаемого нами было устроено шесть складов продовольствия. Весь этот путь в 39 км нами пройден был в 15 дней. За это время были совершены две экскурсии на ледники для установки марок, а все остальное время потра чено на переноску. Так как нам приходилось неоднократно возвращаться за вещами при переноске их со склада на склад, то на всем этом пространстве каждым из сотрудников сделан путь около 200 км, причем две трети всего расстояния пройдено, в среднем, с грузом по 22 кг на человека.

Дорога все время шла по сравнительно ровному дну долины с небольшими перевалами поперечных древних морен, с низкими заболоченными между ними пространствами и полями галечников, выносимых ледниковыми ручьями. Главным затруднением при переноске были россыпи диабазов, которые тянулись иногда на несколько километров.

Встречая на своем пути многочисленные, иногда глубокие, ледниковые потоки, мы принуждены были совершать наше путешествие в нерпичьих пимах. Эта местная обувь вполне отвечает своему назначению. Она легка, не пропускает воды, хотя требует тщательного ухода, просушки, и подошва ее не отличается большой прочностью.

Во время наших работ по пересечению мы пользовались легкой полотняной палаткой датского типа (2.1 х 2.1 м), которую мы ставили только на двух вертикальных стойках, помещаясь в ней всем составом. Для ночлега имелись спальные английские меховые мешки и английского образца шубы. Питаться приходилось исключительно теми продуктами, которые мы приносили с собой. Никакой дичи в долине нам не встречалось. Да и вообще долина казалась безжизненной. За все время пути встречена была лишь чайка на оз. Среднем да следы песцов и леммингов на песке указывали на их присутствие. Только звуки неорганической природы нарушали полное безмолвие. Временами раздавался грохот снежных обвалов, осыпей щебня по склонам гор да журчанье ледниковых потоков.

Погода во время продвижения на Карскую сторону нам благоприятствовала. Стояли все время относительно тихие дни с минимальным количеством осадков. Первое замерзание воды в ручьях было уже 20 августа.

Достигнув Гольцовой бухты, в Верховьи залива Незнаемого, 2 сентября начали работы. Прежде всего была проверена контрольная марка, поставленная экспедицией Геологического комитета под начальством Б. К. Лихарева в 1923 г. на леднике Краснова, и затем от ледника были начаты геологические работы, которые велись по всему обратному пути до губы Крестовой.

От бухты Гольцовой была начата Ю. Д. Чирихиным топографическая съемка долины Русанова с нивелировкой всего пути. Для развязки съемки на берегу бухты Гольцовой 4 сентября Ю. Д. Чирихиным определен астрономический пункт. Благодаря исключительно ясному и тихому дню удалось взять вполне достаточное количество высот солнца для определения широты, долготы и склонения. Отсчет времени производился по хронометру Эриксена, любезно предоставленному экспедиции УбекоСевером в Архангельске, поправку которого удалось 8 сентября проверить, благодаря приему сигналов времени Исакогорки радиоприемником с 4-ламповым усилителем, находившимся в распоряжении экспедиции.

Определение показало, что координаты астрономического пункта φ=73°50′36′′, λ= 56°46′15′′Е от Гринвича (фиг. 2).

В результате топографических работ Ю. Д. Чирихиным составлена карта пути пересечения в масштабе 500 м в 1 см.

4 сентября были закончены работы в районе бухты Гольцовой и 5 сентября, после установки знака на месте определения астрономического пункта, мы занялись переноской вещей на предыдущий склад к оз. Малому.

Обратный путь экспедиции шел тем же порядком. Окончив экскурсии в районе лагеря, мы со всем нашим снаряжением и собранными материалами передвигались на предыдущий склад. Работали очень интенсивно, так как из-за недостатка продовольствия промедление хотя бы на один день для нас было невозможным. Продвигаясь постепенно с работой и переноской вещей, мы выполнили наше задание.

При возвращении погода не всегда нам благоприятствовала. С 6 сентября началось уже выпадение снега, температура заметно понизилась, хотя нерабочих дней из-за погоды было только 1.5 дня, а именно 6 и 14 сентября. 6 сентября юго-восточный ветер со снегом до половины дня не дал возможности выходить из палатки. Это был день празднования юбилея 200-летия Академии Наук. В память этого события все доминирующие пункты окружающего рельефа получили названия, связанные с этим знаменательным днем. 14 сентября буря была настолько сильна что мы вынуждены были весь день пролежать в спальных мешках. Нашу палатку и вещи на следующий день пришлось откапывать из-под снега. После 14 сентября началось более интенсивное замерзание ручьев, причем ледяной покров сохранялся и в течение дня.

24 сентября, окончив работу в западном конце долины, мы принуждены были спешить на главную базу, так как началось уже замерзание верховьев губы Крестовой.

26 сентября со всем своим снаряжением и коллекциями снялись с лагеря, и, пользуясь восточным ветром, который несколько расчистил лед, благополучно выбрались из верховьев губы и остановились на северном берегу губы к востоку от мыса Среднего. Здесь мы пробыли до 29 сентября. За это время нами были окончены работы по съемке долины, продолжены несколько к западу от г. Каровой геологические работы, а также совершены экскурсии для осмотра выходов погребенного льда в районе мыса Среднего и в долине Северной Крестовой у подошвы ледника Стеклова. Это обнажение было посещено в 1921 г. П. В. Виттенбургом. Обработка собранного материала доставила много интересных данных. Нам необходимо было посетить его для дополнительных наблюдений и сбора материала.

За время нашего пребывания у мыса Среднего температура упала уже до -6°, образовался снежный покров до 10 см, началось усиленное образование шуги и замерзание губы.

При создавшихся условиях работать было очень трудно и нам ничего не оставалось делать, как спешить в становище Ольгинское и ожидать пароход для возвращения с Новой Земли. Наша задача была уже выполнена, и нам пришлось отказываться лишь от продолжения ее по берегу Крестовой губы.

29 сентября с большим трудом удалось освободить наш карбас из шуги и молодого льда и перебраться на южный берег губы к востоку от мыса Поворотного. 30 сентября мы возвратились в становище Ольгинское.

Здесь нас встретили с большим радушием. Оказывается нас уже поджидали, беспокоились и даже собирались разыскивать, так как предполагали, что мы задержаны образованием молодого льда в верховьи губы.

Итак, работы по пересечению, начатые 2 сентября, были окончены 25 сентября. За это время рабочих дней было 14, дней переноски 10. Всего на выполнение пересечения нами истрачено 39 дней, а именно с 18 августа по 25 сентября, из которых большая часть времени ушла на переноску вещей.

За это время, кроме геологических исследований и производства топографической съемки с нивелировкой всего пути, нами производились наблюдения над ледниками, а для определения скорости движения льда устанавливались контрольные марки. Г. Е. Ратмановым собирался материал для составления почвенного профиля по пути пересечения и вместе с Ю. Д. Чирихиным сбор ботанического и зоологического материала. На озерах Долгом и Среднем удалось осуществить гидрологические разрезы.

При обратном маршруте экспедиции Г. Е. Ратмановым велись метеорологические наблюдения. Оказалось, что средняя температура воздуха с 3 по 29 сентября была 1.1. Максимальная 10.0 наблюдалась в бухте Гольцовой 4 сентября в продолжение 2-3 часов. Минимальная за этот период -6.2 была 27 сентября у мыса Среднего. В большинстве случаев температура держалась от 2.5 до 2.0. Выше 2.5 отмечена только в течение 5 дней, ниже -2.0 была 4 дня. Ветры преобладали SE направлений около 5 м/сек. Сильный ветер наблюдался только 3 дня (5, 6, 14 сентября). Средняя облачность равнялась 8.2. Дней с осадками 19.

С 1 октября экспедиция вступила в новую фазу своей жизни. Мы снова поселились в том же доме и стали ожидать прихода парохода.

Сильные морозы и выпавший снег лишили нас возможности продолжать работу по составлению геологического профиля, и нам пришлось ограничиться для своих работ районами, близкими к становищу Ольгинскому.

4 сентября (вместе с Ю. Д. Чирихиным) были начаты работы по исследованию обнажений погребенного льда, развитых в Ольгинской долине, где нам удалось собрать интересный дополнительный материал к тому, что было уже известно из исследований П. В. Виттенбурга в 1921 г. Работая в то время, когда началось замерзание, наряду с большими трудностями по расчистке покрывающих лед наносов, мы имели и большие преимущества, так как могли исследовать характер льда в обнажениях.

За время ожидания парохода производились геологические экскурсии в ближайших к становищу районах. Ю. Д. Чирихин имел возможность довести топографическую съемку до астрономического пункта, определенного в 1910 г. Г. Я. Седовым и летом 1925 г. проверенного экспедицией Главного Гидрографического управления, а также произвести детальную топографическую съемку Ольгинской долины в масштабе 100 м в 1 см, что являлось необходимым для обработки материалов по четвертичным отложениям.

Со 2 октября Г. Е. Ратмановым производились срочные метеорологические наблюдения, а 5 октября, совместно с Ю. Д. Чирихиным, произведен гидрологический разрез губы Крестовой с тремя станциями и 6 станциями драгировок.

11 октября совершена экскурсия на ледник Благодать, отстоящий от становища на расстоянии 7 км для установки контрольной марки. Эта экскурсия дала нам возможность познакомиться с областью стока ледника и произвести сравнение структуры льда ледника с погребенным льдом Ольгинской долины, что было очень важно для окончательного выяснения его характера. Вторая экскурсия на ледник Благодать была совершена 15 октября. На этот раз мы подошли к нему с западной стороны между горами Чернышева и Сарычева и имели возможность наблюдать зону соединения выносов ледников-цирков г. Сарычева с руслом ледника Благодать.

17 октября сильный ветер с востока принял характер урагана. Скорость ветра со снегом достигала 30 м в секунду. Пустые бочки, легкие лодки отнесло от берега на 300 м к горе. Так как на всех неровностях рельефа после этого ветра образовались большие сугробы снега, то производить геологические исследования после 17 октября стало почти невозможно.

Мы совершенно были готовы к отъезду, но парохода все не было. Запасы нашего продовольствия приходили к концу, таково же было положение и на складе Госторга. После 21 октября ожидание парохода усилилось.

26 октября у нас вышло почти все продовольствие, и приходилось думать о пропитании охотой. Наряду с недостатком пищи, началась ощущаться и нужда в топливе.

В виду того, что положение становища было очень тяжелым, 1 ноября под председательством старейшего из колонистов самоеда Ефима Хатанзея состоялось совещание всех жителей становища по вопросу о продовольствии и топливе. Было решено поручить особой комиссии взять на учет все имеющееся в становище топливо и продовольствие и равномерно распределить его между нуждающимися. В заключение собра нием было единогласно постановлено просить Госторг озаботиться заготовкой и доставкой в становище дров и непортящихся предметов первой необходимости с запасом на год вперед. Пожелание это было, конечно, вполне рационально, так как задержки с приходом парохода влекут за собой большие лишения среди колонистов Новой Земли и вредно отзываются на колонизации северных островов.

После учета продовольствия выяснилось, что на долю каждого человека приходится по 1.2 кг круп, по 400 гр масла и по 400 гр сахарного песку. Это весь запас до следующего весеннего рейса парохода, в том случае, если бы пришлось зимовать. В неограниченном количестве можно было получить только ржаную муку и соленую рыбу (голец). Мы великолепно сознавали, что при таких условиях зимовка в Крестовой губе для нас не прошла бы благополучно. Отсутствие необходимой пищи, одежды и обуви, топлива и освещения привели бы, конечно, к серьезным заболеваниям.

Начали серьезно думать о походе на радиостанцию на Маточкином шаре. Было решено после 8 ноября послать двоих из сотрудников экспедиции для того, чтобы сообщить в Ленинград о нашем положении и организовать переход для зимовки на радиостанцию, так как мы полагали, что там имеются достаточные запасы продовольствия, снаряжения и, конечно, нашлось бы и помещение.

Испытывая нужду в продовольствии и топливе, русские колонисты решили разъезжаться по зимним избушкам на берегу моря для охоты на медведей и песцов, а самоеды собирались направиться на Карскую сторону в Медвежий залив.

Надежды на приход парохода было уже слишком мало, так как температура быстро понижалась и началось полное замерзание губы. Не бывало случая, чтобы пароход приходил так поздно. Солнце уже не показывалось на горизонте, а освещало лишь на короткое время верхушки гор. С каждым днем ночи становились длиннее, а северное сияние все более ярким. Новая Земля вступала в зимнюю пору.

Наконец, когда надежда на возвращение была уже потеряна, 7 ноября в Крестовую губу пришел ледокольный пароход экспедиции Беломорского отделения Госторга "Русанов", и экспедиция 8 ноября покинула становище Ольгинское.

Команда судна во главе с командиром Б. И. Ерохиным, а также и начальник экспедиции Госторга В. Я. Воркавецкий оказали экспедиции все возможное содействие, за что считаю своим долгом принести глубокую благодарность.

Замедление прихода судна объяснялось тем, что пароход Госторга "Декрет" 17 октября во время сильного шторма у южных берегов Новой Земли потерпел аварию и должен был вернуться в Архангельск. На смену ему был послан пароход ледокольного типа "Русанов", который по ходатайству Академии Наук и по предписанию из Москвы направился в первую очередь в губу Крестовую для того, чтобы снять с берега экспедицию.

В дальнейшем следование экспедиции зависело от маршрута судна "Русанов".

Получив предписание снабдить радиостанцию в Маточкином шаре углем, который унесло у них штормом 17 октября, "Русанов" безрезультатно старался пробиться через сплошной ледяной покров пролива. В заключение уголь был выгружен на северном берегу Маточкина шара у мыса Двойного. Также с большим трудом и задержками была произведена выгрузка товаров в становище Поморском.

14 ноября "Русанов" направился в Малые Кармакулы. Здесь тоже изза полного замерзания залива Моллера доставка продовольствия на берег сильно задержалась. Жители становища Малых Кармакул, потеряв надежду на приход парохода, разъехались по зимним промысловым избушкам.

21 ноября, не окончив выгрузки топлива из-за неблагоприятной погоды и состояния ледяного покрова, "Русанов" направился на о. Вайгач, куда должен был доставить продовольствие. От Малых Кармакул судну приходилось все время идти молодым льдом. На траверсе Карских ворот были встречены уже более тяжелые льды. Неоднократная попытка пробиться через лед и пройти к Вайгачу не привела к благоприятным результатам, и "Русанов" принужден был держать курс на Архангельск, куда мы прибыли 27 ноября и, наконец, 1 декабря экспедиция возвратилась в Ленинград.

В настоящей заметке я касаюсь только хода работ экспедиции, описанию же произведенных наблюдений и достигнутых результатов будут посвящены особые статьи.

Должна заметить, что экспедиция работала на слишком скромные ассигнования и поневоле проходила под девизом "режима экономии", даже при удовлетворении самых необходимых потребностей в одежде, обуви и питании. Она не имела возможности иметь также подсобной рабочей силы и принуждена была большую часть удобного для работ времени употреблять на преодоление чисто технических трудностей, что, конечно, отразилось на продуктивности самых работ.

В заключение не могу не выразить глубокой благодарности Академии Наук за помощь, оказанную экспедиции в крайне затруднительном положении при возвращении ее с Новой Земли, а также всем лицам, принимавшии участие в обработке материала.