Новые материалы

Германская исследовательская экспедиция на Новую Землю

Постоянные и резкие северо-восточные ветры задержали отплытие нашей экспедиции из гавани Хаммерфеста на несколько дней. Тем не менее, у нас еще была возможность собрать здесь некоторые сведения о Новой Земле и соседнем материке. Русский лоцман из Архангельска, который более десяти лет плавал по морям между Самоедским полуостровом (полуостров Ямал – belushka.ru) и Печорой и который в 1870 году служил лоцманом на "Варяге", дал нашему капитану различные советы о гаванях и ледовых условиях, а так же высказал мнение, что Югорский пролив является наиболее подходящим путем к Карскому морю.

Российский консул в Хаммерфесте, господин Йентофт, был настолько любезен, что предоставил нам некоторые подробности о богатых графитовых рудниках, которыми известный купец Сидоров управляет недалеко от устья реки Енисей, а также о пути, по которому этот ценный минерал доставляется вверх по реке, а затем на оленьих упряжках до Печоры. Говорят, что на Енисее уже работает около 70 пароходов, а на Оби — около 40.

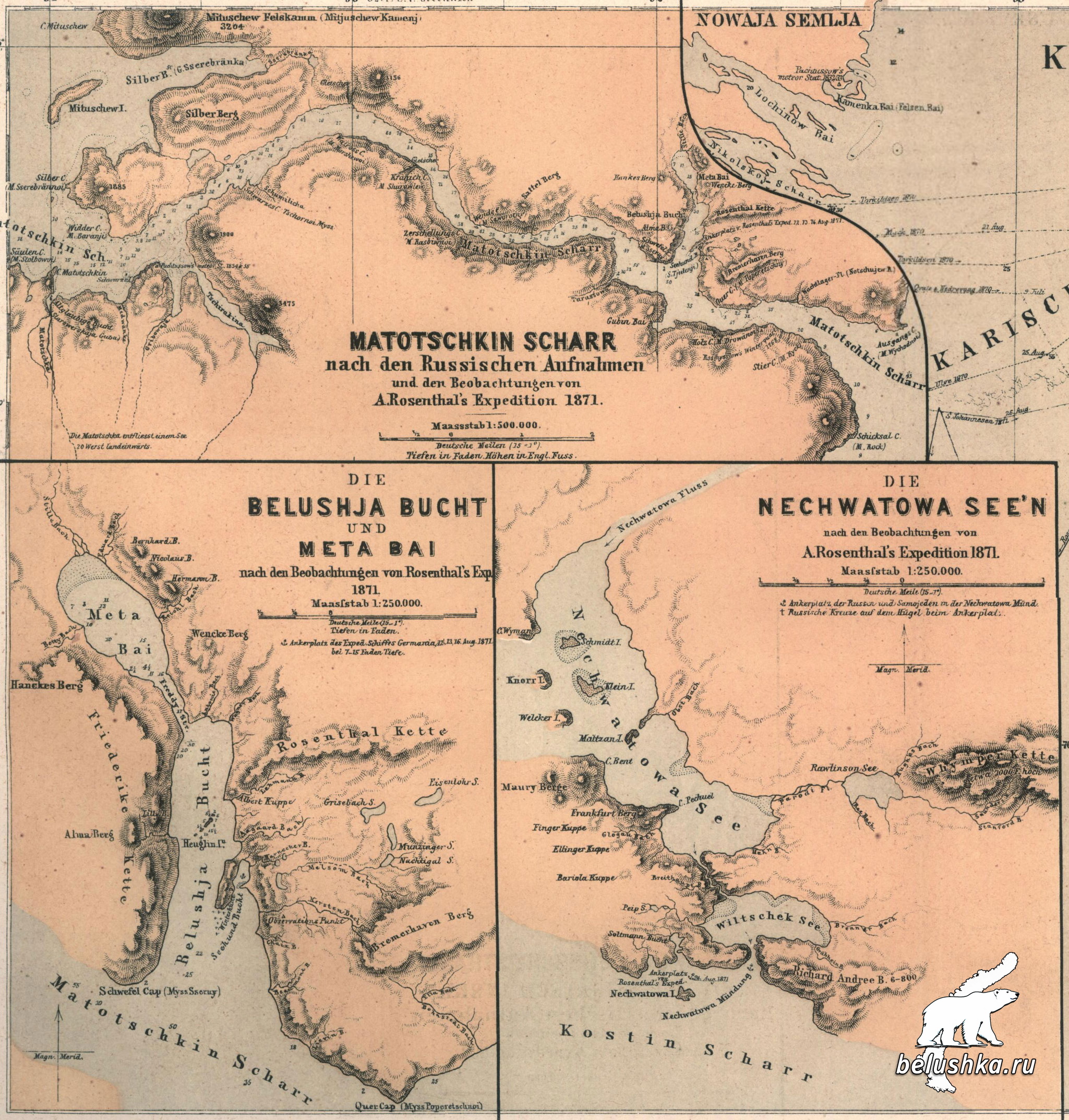

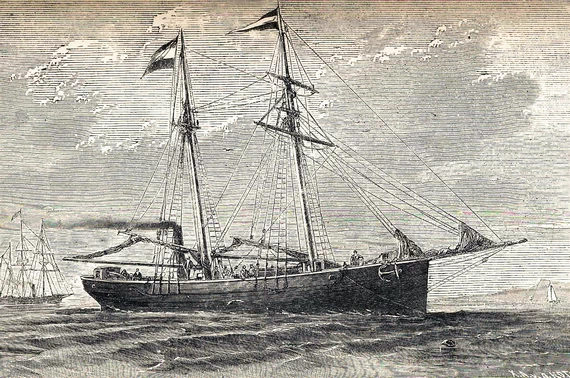

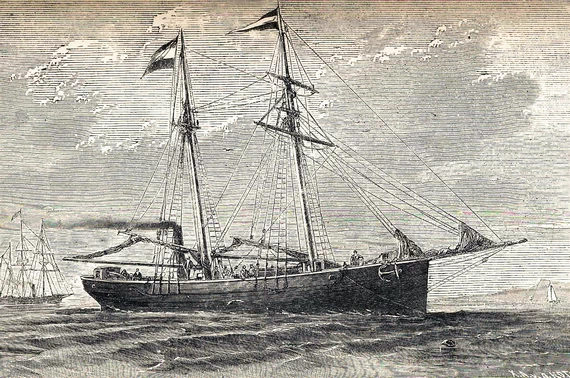

В 1871 состоялась германская экспедиция на пароходе "Германия", принадлежавшим А. Розенталю, под командой известного норвежского капитана Якова Мельсона. На пароходе было два штурмана, 15 матросов, переводчик с русского и самоедского языков, племянник владельца парохода, Штиле, естествоиспытатель Гейглин и норвежский ученый Аагорд. Пароход был снабжен всем необходимым на пятнадцать месяцев. Особого успеха экспедиция не имела. Здесь представлен отчет Теодора Гейглина (Martln Theodor von Heuglin) о ней, переведенный Валентином Майном и MisrtalAI. |

Вечером 26 июля ветра почти не было, а температура воздуха заметно повысилась. Немедленно были сделаны необходимые приготовления к отплытию, сигналом были вызваны все еще находящиеся на берегу члены команды на борт, и в 10 часов вечера "Германия" отправилась на север. Вскоре мы обогнули северо-западную оконечность острова Куалё (остров Хаммерфеста) и теперь держали курс более на северо-восток к проливу Рольфсё, пройдя между островами Хавё и Хьельмё через пролив Бридсунн, позже через проливы Мосёсунн и Магерёсунн на восток к северу на Сверхольтсклуббен и Нордкин. Фарватер здесь в основном узкий, водные пути обрамлены не очень высокими, но, как правило, очень крутыми и голыми скалами первозданных гор; редко видны зеленые долины с небольшими группами рыбацких хижин или ферм. В более узких и мелких местах находились флотилии рыбацких лодок. Местность все еще производит очень зимнее впечатление, так как на некоторых плоскогорьях, а особенно в ущельях и трещинах скал лежат глубокие сугробы снега. Около полуночи 27/28 июля "Германия" обогнула мыс Нордкин, который, как известно, расположен примерно на 71° северной широты. Тем временем северо-восточный ветер значительно усилился, а море стало невероятно бурным, так что судно принимало много воды. Тем не менее, была предпринята попытка продолжить плавание лавированием, поскольку запасы угля, полностью пополненные в Тромсё, настолько сократились, что, по словам капитана, их могло хватить не более чем на пять суток.

Только два дня спустя шторм и сильное волнение на море немного утихли. Многочисленные птицы северного моря кружили над волнами, в основном это были трёхпалые чайки, буревестники, утки, отдельные топорики и поморники (Lestris pomatorhina и L. longicauda). Однако ветер оставался встречным до 2 августа, когда он ненадолго сменился на северо-западный. В указанный день наше судно примерно на 73° северной широты пересекало 35°, а на следующий день — 40° восточной долготы от Гринвича. Погода оставалась преимущественно суровой, туманной и дождливой, температура великолепной лабрадорской синевы морской воды на поверхности упала до +3°- 4° C. Неподалёку было замечено несколько косаток, а вскоре и финвалов.

В полдень 5 августа, по расчётам мы должны были достичь 50° в. д. на восток и согласно морским картам, глубина моря здесь должна была составлять всего около 100 саженей, в то время как измерения глубины с помощью прибора "Бульдог" на глубине 110 саженей всё ещё не выявили дна. В это время дня небо было ясным, поэтому были проведены измерения долготы и широты. Однако позже навалился туман, который рассеялся только к 17:00, когда на востоке показалась земля в виде заснеженных горных хребтов, которые вскоре стали более чёткими и отчётливыми, и из-за сильной рефракции казались гораздо выше и круче, чем на самом деле, принимая весьма причудливые очертания.

Уже несколько дней назад пришлось снова использовать паровую машину. На спокойной глади моря толпились тысячи и десятки тысяч кайр (Uria Bruennichii) рядом с меньшими группами арктических крачек, трёхпалых чаек и длиннохвостых поморников. В полночь с 5 на 6 августа, когда большой бледный лунный диск поднялся за горами Новой Земли, можно было снова измерить высоту солнца.

В 24 милях к западу от "первой увиденной горы" Литке (Первоусмотренная Гора) лот показал на глубине 70 саженей: тёмно-серую липкую глину. Оттуда к побережью глубина моря уменьшается довольно равномерно. Плывя вдоль бухты Грибовой на северо-восток, мы обнаружили, что здесь грязно-оливково-зелёная вода нагрелась до +8°C. Плоская, однообразная прибрежная низменность, издали кажущаяся лишенной растительности, тянется к северу от вышеупомянутого залива до пролива, разделяющего острова-близнецы Новой Земли. До сих пор мы не встречали дрейфующего льда; лишь вдоль отмелей западного побережья местами встречались значительные толщи льда, состоящего из спекшегося снега. Выше в горах, в расщелинах и долинах, появлялись еще более обширные снежники; настоящих ледников здесь (на западном побережье Южного острова) похоже, нет.

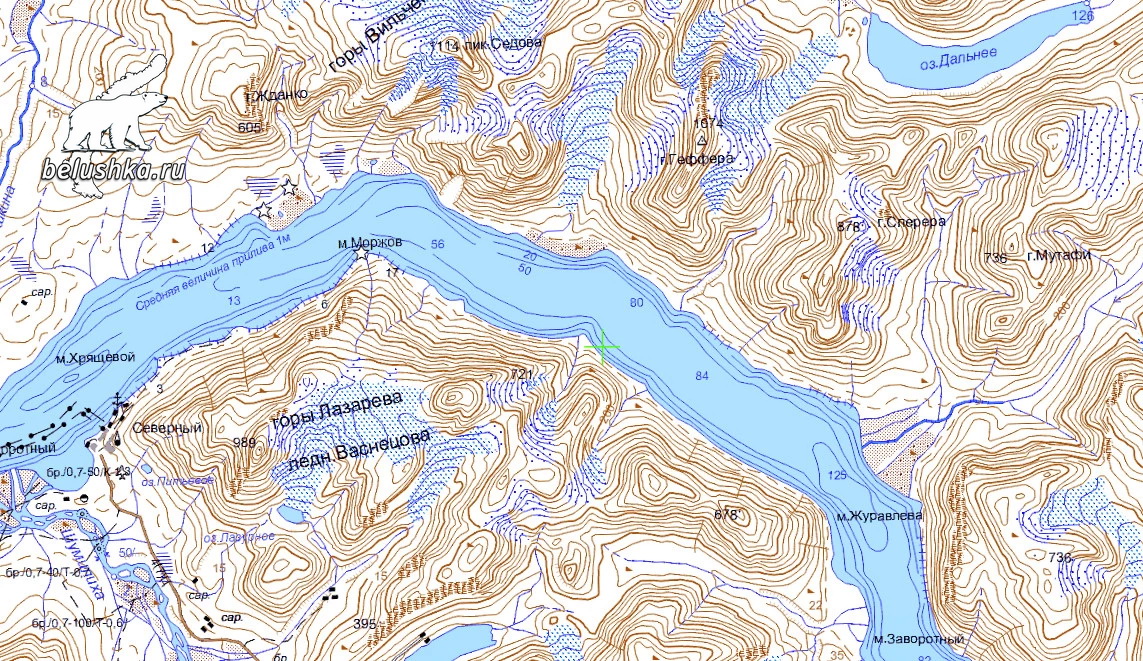

Вход в Маточкин Шар (это единственное название, под которым пролив известен русским, занимающимся здесь рыболовством) было бы трудно найти судну без лоцмана на борту. Указанные адмиралом Литке морские ориентиры (остров Паньков и мыс Столбовой) едва видны на расстоянии 8 морских миль. Крутые, ступенчатые склоны Митюшева Камня высотой более 3000 футов, одноимённого острова, а также несколько довольно изолированных, выступающих вершин вокруг Чиракина и Моржового мыса (Баранего мыса — belushka.ru), гораздо более узнаваемы. Мыс Столбовой едва достигает высоты 6-8 футов и, являясь продолжением упомянутой выше прибрежной равнины (по русским данным, длиной 100 вёрст!), круто обрывается в море; рядом с несколькими низкими скалами непосредственно перед самим мысом появляется скальная масса в форме колонны или печи, которой маленький мыс обязан своим названием. Мыс Бараньий состоит из невысокого массива окруженного отмелями.

Напротив восточной части устья реки Чиракиной, шириной около 6 миль и полностью заиленного, и в 1 миле к северо-востоку от мыса Бараньего, "Германия" бросила якорь вечером 6 августа примерно в середине пролива на глубине 12 морских саженей. Течение в Маточкином Шаре всегда направлено с востока на запад и усиливается при восточном ветре и отступающей волне прилива до скорости около 6 миль.

Наша якорная стоянка обеспечивала необходимую защиту от ветра и волнения, в нескольких небольших эстуариях можно найти питьевую воду, а также немного плавника. Несмотря на поздний час, мы переправились на лодке к Чиракиной. Две попытки войти в одно из русел реки, вода в которой солоноватая, не увенчались успехом из-за мелководья. Поэтому мы направились на восток к обломкам русского судна, вокруг которых были разбросаны многочисленные останки оленей, лисиц и тюленей.

Отсюда местность поднимается в виде низких холмов ступенями к прибрежным горам высотой от 1500 до 2000 футов. Почва состоит из суглинка, смешанного с песком и обломками твёрдых пород, в частности кварца и сланца. Кое-где выступают также пласты последнего или слюдяного граувакка вплоть до берега, и остров Панкова, несколько скал недалеко от западного рукава устья Чиракиной и мыс Виттер принадлежат к последней упомянутой формации. Впрочем, в этом районе, вероятно, встречаются и пластовые горы, что доказывает выветрившийся белемнит (Belemnites obsoletus, Fisch.), попавший в наши руки вблизи Чёрного мыса. Предгорье во многих местах прорезано глубокими водными каналами, но в основном довольно сухое. Большие торфяные болота почти полностью отсутствуют. В низинах, особенно в более защищённых местах, где накопилось больше гумуса, развивается необычайно богатая, разноцветная и разнообразная растительность, учитывая высокоширотный и уже более океанический климат.

По сравнению со шпицбергенской флорой лишайники и мхи здесь играют более второстепенную роль. В зависимости от природы местообитаний широко представлены и в основном встречаются вместе камнеломки, клоповник, лютиковые, калужница, дриада, несколько внушительных крестоцветных, великолепный сокирки, два вида незабудок, несколько видов остролодочников, крупный астровый (нардосмия?), различные стелющиеся ивы и на подходящих местах — обширные участки с обильным травяным покровом. Относительно беден пролив низшими животными и рыбами. Сильно меняющаяся температура морской воды и сильное течение, вероятно, оказывают здесь явно разрушительное влияние.

Из плавающих птиц особенно многочисленны стаи гусей, в основном белолобых и серых, помёт которых часто покрывает обширные участки берега. Вокруг устьев рек и в мелком, более спокойном море большими цепями кормятся морянки (Harelda glacialis), добывая червей и моллюсков. На отдельных скалах гнездятся гаги (Somateria spectabilis и S. mollissima) в компании с чистиками (Cepphus Mandtii), которые приносят своим птенцам мелких рыбёшек. Более высокие скалы у мыса Серебряного населены кайрами (Uria Bruennichii); в одиночку встречаются большие поморники и белые чайки, а также длиннохвостые и короткохвостые поморники; на влажных склонах и у берегов снежных ручьёв парами обитают различные ржанки, морской песочник и на влажных лугах — кулик-воробей (Tringa minuta). Вокруг скал и обломков пород снуют семейства подорожников, на сухих лугах и пустошах — альпийские жаворонки (Otocorys alpestris).

Из морских млекопитающих здесь встречаются, помимо нескольких видов тюленей, морж и белый кит (белуха – belushka.ru), из наземных млекопитающих — белый медведь, песец, северный олень и лемминг (Myodes torquatus var. pallida), последний из которых живёт семействами в вырытых ими самими норах и преследуется в основном песцами и поморниками.

Я не смог предпринять никаких крупных экскурсий с мыса Бараньего, так как собирал только плавник для топки паровой машины и собирались продолжить путь на восток через несколько дней, как только позволит ветер. Мы посетили так называемый Черный остров (вероятно Черный камень – belushka.ru), окрестности Серебряного мыса, зимовку Пахтусова, построенную на крутом берегу неподалеку от самого западного рукава реки Чиракина и наконец, озеро в нескольких милях к югу от этого поселения, которое теперь лежит в развалинах.

Тем временем из района мыса Нассау прибыли три судна братьев Йоханнесенов из Тромсё. Они ещё не сделали богатого улова, им помешало тяжёлое паковое льды продвинуться дальше на северо-восток, и теперь они хотели попытаться войти в Карское море через Маточкин Шар. Они бросили якорь на несколько кабельтовых к северу от нас. Уже 8 августа небольшие массы пакового льда дрейфовали на запад через пролив. В полдень 10 августа на востоке появилось поле дрейфующего льда шириной около мили, которое двигалось в направлении нашего якорного места. К счастью, за час до этого уже начали разводить пар, но его ещё было недостаточно, чтобы уйти от ледяной массы, и капитан не хотел рисковать ставить паруса из-за штормовой погоды и учитывая узкий фарватер. Однако дрейфующий лёд захватил якорную цепь и, несмотря на то, что цепь всё больше и больше разматывалась, судно тащило за собой на расстояние около мили. В конце концов цепь пришлось полностью бросить за борт, и через несколько минут удалось освободить корабль с помощью паровой силы.

Попытка вечером войти вглубь пролива под парусом не удалась из-за встречного ветра и течения, с которыми не могла справиться мощность паровой машины, в то время как две яхты и шхуна капитанов Йоханнесенов ловко лавировали на восток. При этом одна из яхт села на мель, но вскоре смогла освободиться без посторонней помощи.

На следующее утро ветер немного стих, и мы смогли продолжить наш путь. Однако, чем дальше пароход продвигался на восток, тем больше скапливалось дрейфующего льда. Высокие горы здесь подходят почти вплотную к берегу и состоят из совершенно лишённых растительности серо-голубых и светло-красно-коричневых сланцев, в основном с волнообразным расчленением. Во всех высокогорных долинах лежат мощные снежные массы, и с северной стороны, немного восточнее мыса Моржовый, в довольно узком ущелье небольшой ледник выходит к морю. Он разделён вверху на несколько рукавов и проходит по высокому моренному гребню; его обе боковые стенки довольно крутые, и недалеко от восточной части подножия, отделённые от неё горным ручьём, стоят ещё несколько гряд моренного щебня, которые свидетельствуют о том, что ледник раньше имел значительно большую ширину. Ещё один, менее значительный ледник виден в высокогорной долине недалеко от мыса Журавлева. Большая масса льда застряла между здесь и мысом Заворотный в месте, где узкий водный путь имеет глубину всего 5-7 морских саженей в середине, тогда как южнее, ближе к берегу, глубина составляет 15 морских саженей. Мы частью обходили льды по узким каналам, частью шли против них изо всех сил, прокладывая себе путь.

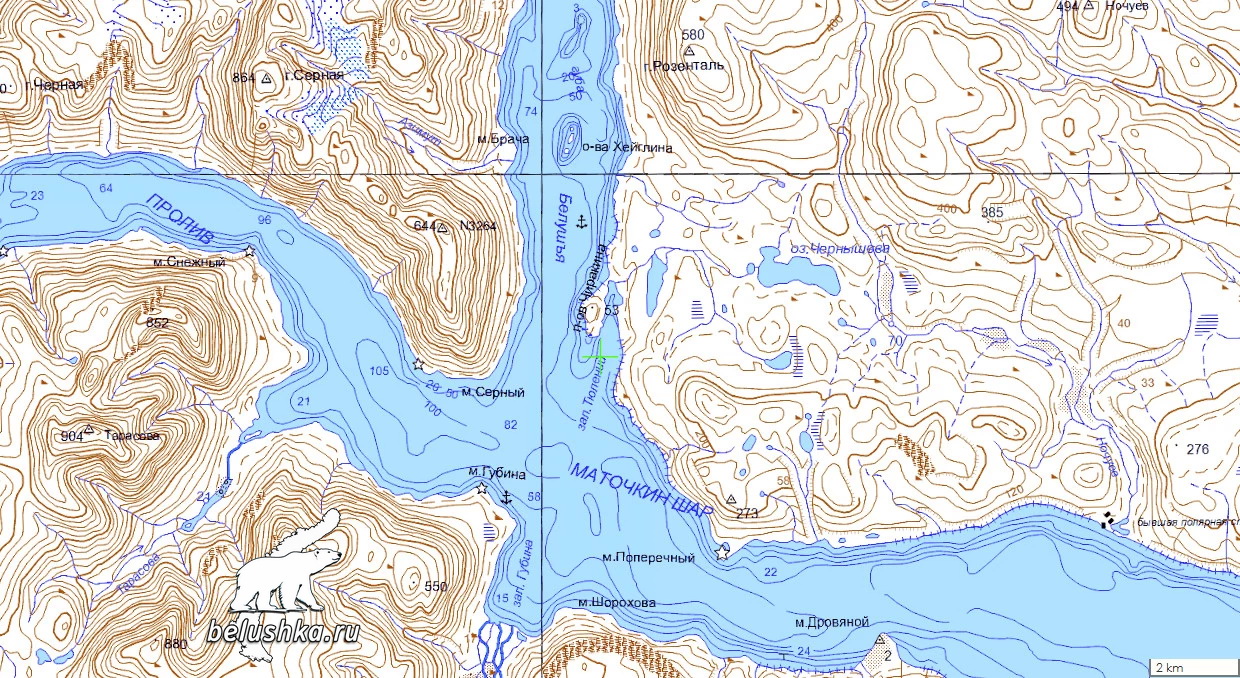

Вскоре воздух стал более туманным, и когда мы достигли мыса Серный, начался дождь. Часто измеряя глубину, мы вечером в 6 часов вошли в бухту Тюленья (залив Тюлений), ответвление обширной губы Белужья (залив Белужья) на северном берегу пролива. Это отличное место для стоянки, защищённое с юга низкой песчаной косой, с запада на север — полуостровом длиной около мили, состоящим из беспорядочно нагромождённых сланцевых масс и валунов, к которому суда не должны подходить слишком близко. Глубина бухты Тюленьей составляет от 7 до 15 морских саженей, а якорное дно состоит из твёрдой глины и обломков сланца.

На этом полуострове находятся руины зимней станции и несколько могил, вероятно, со времён экспедиции Розмыслова. Отсюда на северо-восток губа Белужья простирается вглубь суши ещё на 4 мили. В её середине поднимаются несколько скал из плотного, богатого слюдой сланца с мощными кварцевыми жилами, в которых встречаются красивые горные хрустали, кальцит, сидерит и доломит. Мой спутник, господин Штилле, который на одной из наших охотничьих лодок исследовал всю губу и измерял её глубину, наткнулся на северо-западном конце на широкое устье реки, через которое он вошёл во второе большое водное пространство, в котором может разместиться множество кораблей. Сама губа была довольно свободна ото льда, тогда как, согласно сообщению рулевого, который был послан исследовать устье Маточкина Шара в Карское море, сплошная стена льда между мысом Бык и мысом Выходной полностью закрывала проход; кроме того, само Карское море, насколько можно было видеть с соседних высот, было полностью покрыто льдом.

В надежде, что наконец-то затянувшийся северо-восточный ветер изменится и принесёт с собой перемены, мы оставались в этом районе до 20 августа, время от времени посещая также соседнюю губу Губина и расположенную западнее бухту, в которую впадает река Тарасова. Преимущественно суровая и плохая погода никоим образом не мешала нам совершать экскурсии и заниматься различными работами. Господа Аагаард и переводчик Крог занимались глубоководной рыбалкой и усердно собирали ботанические образцы. Я сам несколько раз отправлялся вглубь суши, особенно в восточном и северо-восточном направлениях от бухты Тюленья, где находится множество озёр значительных размеров, в которых водятся мелкие рыбы и раки. Охота принесла некоторые трофеи в виде северных оленей, тюленей, песцов. Также были обнаружены останки волка, пойманы ошейниковые лемминги, и мы наткнулись на два свежих гнезда белых сов, которые не являются здесь редкостью. Помимо уже упомянутых видов животных, мы собрали немного нового для нас, за исключением нескольких полярных нырков, а из растений — хризосплениум, одуванчик, родиолу и красивый кипрей. Один из наших людей утверждал, что видел белую куропатку, и более опытные охотники также сообщали о наличии этой птицы на Новой Земле.

Утром 15 августа капитаны Йоханнесены попытались вернуться на запад, так как им тоже не удалось проникнуть в Карское море. Однако с востока в пролив нагнеталось всё больше льда, который сильно досаждал норвежским судам, выбросил одну из яхт на берег и заставил две другие вернуться в губу Губина. Только через три дня удалось освободить выброшенную на берег яхту, в чём также участвовала часть нашей команды; однако судно потеряло якорь и цепь и получило повреждения киля и правого борта.

Несколько попыток "Германии" продвинуться на восток оказались совершенно безуспешными, даже после того, как 18 августа ненадолго установился западный ветер. Двумя днями позже мы высадились между мысом Дровяным и мысом Бык недалеко от зимовья Розмыслова, где на мелководном берегу лежало огромное количество выброшенной древесины, из которой мы собрали столько, сколько позволяли наши возможности. Господин Штилле и я, однако, последовали вдоль побережья от довольно хорошо сохранившегося бревенчатого дома в юго-восточном направлении ещё около 3 миль до устья горной реки, глубоко врезавшейся в береговые скалы. Плотный холодный туман в основном скрывал вид на море; недалеко от берега лежали и дрейфовали большие льдины, между которыми лавировала одна из яхт, но вскоре вернулась обратно.

В 4 часа дня небо прояснилось, в то время как, особенно со стороны мыса Выходного, который казался более плотно покрытым льдом, многочисленные льдины и обломки дрейфовали в пролив и в кратчайшее время заполнили пролив между губой Губина и мысом Серным. Таким образом, массы действительно быстро пришли в движение, но, с одной стороны, возможность выхода в Карское море всё ещё казалась очень сомнительной, с другой стороны, в течение нескольких часов наш обратный путь мог быть полностью отрезан. Поэтому мы последовали примеру братьев Йоханнесенов и как можно быстрее поплыли на запад. Не без трудностей и усилий мы добрались до мыса Журавлева, а затем беспрепятственно продолжили путь мимо мыса Столбового и острова Паньков на юг вдоль бухты Грибовой и бухты Безымянной. Полуостров между последней и бухтой Моллера представляет собой длинное низкое плато, чьи мелководные отроги простираются до самого моря. Ландшафт вокруг последней бухты, похоже, имеет тот же характер, только плато разделены многочисленными долинами. Даже невооружённым глазом с моря можно было различить отдельные выступающие, как острова, мысы от мыса Дмитриева, двух Кармакульских и остров Храмцова.

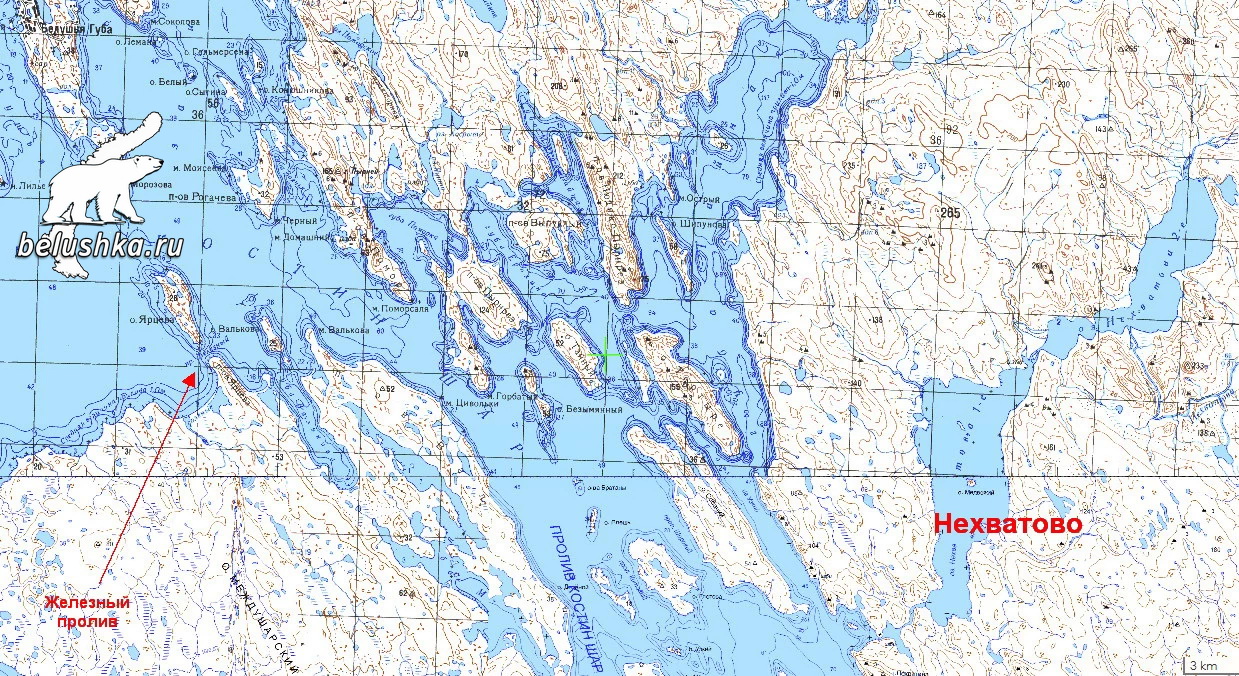

22 августа "Германия" плыла вдоль Гусиной Земли, которая представляет собой довольно однообразное плато высотой от 300 до 400 футов, слегка понижающееся к югу. В 3 часа дня 22 августа "Германия" обогнула мыс Подрезов, два часа спустя обогнула с юга одноимённый остров, затем с северной оконечности острова Ярцева вошла в Костин Шар под штормовой бриз. Недалеко от Железных Ворот (Железный пролив на современных картах – belushka.ru) пришлось стать на якорь на ночь. Отправленная на разведку лодка нашла очень мало древесины, принесённой морем, но выловила полную бочку с нефтью американской упаковки, которая, без сомнения, была принесена сюда Гольфстримом.

На следующий день в полдень экспедиционное судно прошло мимо не указанного на картах мыса недалеко от северо-восточного берега большого острова Междушарский и, оставив множество скалистых островов справа, направилось сначала к островам Власова, которые остались на востоке, затем на северо-восток к северу от острова Долгий к устью реки Нехватовой. Берег Новой Земли здесь довольно однообразен и состоит из голых, часто вертикальных скал, между которыми впадают различные небольшие бухты. Далее на северо-восток виден горный хребет, простирающийся с севера на юг, с очень своеобразными, рваными и крутыми очертаниями.

Держась дальше на восток, вскоре показалось несколько русских и самоедских судов, которые стояли на якоре в узком скалистом ущелье, через которое впадает река Нехватова. Вход узнаваем по лежащему впереди маленькому скалистому острову, сероватому скалистому холму, на котором установлены восемь крестов, и по расположенному напротив (на юго-востоке) холму высотой от 600 до 800 футов красновато-землисто-серого цвета, который выделяется множеством маленьких скал в форме сахарной головы, которые, часто группируясь в гребни, возвышаются на нём.

Все русские суда были раскрашены, и вскоре два хорошо укомплектованных экипажем катера направились к "Германии" с капитанами различных судов, которые нанесли визит и принесли в подарок несколько свежих альпийских лососей (гольцов — belushka.ru). Мы стали на якорь за пределами собственно гавани, между последней и островом Нехватова, и я сразу же со своими спутниками высадился на берег недалеко от маленькой бухты, где русские рыбаки как раз установили свои сети для ловли лосося.

На следующее утро был укомплектован экипажем охотничий катер, мы гребли через устье реки мимо наших новых знакомых в большое озероподобное пространство, в которое также было заложено много рыболовных снастей. Затем мы проплыли почти милю на север через многократно извивающийся, очень узкий канал, окружённый вертикальными скалами, во второе озеро, обширная поверхность которого не полностью видна даже с соседних вершин. Местность в целом представляет собой довольно плоскую, холмистую местность с множеством долин, болот и озёр. Вся местность сейчас была почти свободна от снега, но, за исключением отдельных заболоченных и луговых участков и нескольких небольших, особенно благоприятных для природы мест, она была более голой, чем берега у мыса Столбового и мыса Бараньего. Однако здесь мы встретили множество растений, которых нет в Маточкином Шаре (в частности, зонтичное растение, несколько жёлтых и тёмно-бархатных цветущих сложноцветных, различные травы и т.д.). В аллювиальных холмах обитает пеcтрушка (Myodes obensis), и, по уверениям местных охотников, в горах выше можно найти ещё один, более крупный вид грызунов. Из класса птиц здесь, помимо большинства уже упомянутых ранее, встречаются сокол-сапсан (которого я, кажется, также заметил в Маточкином Шаре), различные виды уток, включая Anas fusca, малый лебедь-кликун (Cygnus Bewickii).

Река Нехватова, чья прозрачная вода остаётся солёной на много миль вверх по течению, и в устье которой прилив всё ещё входит с большой силой, считается одним из лучших мест ловли высоко ценимого альпийского лосося (Salmo alpinus). Эта красивая серебристо-серая рыба, более белая снизу, с оттенками утренней зари и частично с желтоватыми пятнами по бокам, обычно достигает веса от 4 до 8 фунтов, и её нежное и вкусное мясо также имеет лососёво-красный цвет. Он особенно хорошо ловится в августе и сентябре у устьев рек южной Новой Земли, и многие русские и самоеды в это время отправляются на остров для ловли лосося со своими рыболовными снастями. Последний осуществляется с помощью больших ставных сетей, состоящих из нескольких камер, а иногда также ловят тюленей и белых китов, которые следуют за косяками рыб далеко вверх по рекам. В благоприятные лета улов лосося для одного судна может достигать более 18 000 фунтов, и цена солёного альпийского лосося на рынках Кеми, Архангельска и Мезени поднимается до 4-6 серебряных рублей за пуд.

Суда из Белого моря, стоявшие здесь на якоре, были в основном довольно внушительными шхунами, тогда как суда самоедов, хотя и двухмачтовые, были намного меньше и всё ещё очень примитивной конструкции, едва обеспечивая обитателям минимальную защиту от холода и непогоды. Соединение отдельных частей, даже досок, осуществляется только с помощью ремней из шкур моржей или тюленей, железные детали встречаются редко. Ещё менее мореходны лодки самоедов.

Кстати, для охоты и рыбалки иногда и семьи самоедов зимуют на Новой Земле. Как только такая семья прибывает на место назначения и прячет свою лодку, она ставит высокое коническое шалаш из оленьих шкур. Всё имущество состоит из шкур, кухонной утвари и нескольких инструментов. Несколько ездовых собак, которые должны использоваться для охоты, слоняются вокруг лагеря. Эта порода по типу имеет некоторое сходство с нашими шпицами, но они намного крупнее и сильнее, с густой, длинной и не гладкой шерстью, в основном чёрные, белые снизу с жёлтыми отметинами. Они кажутся мало живыми, угрюмыми, упрямыми, мало преданными своему хозяину и совсем не бдительными; также редко слышно их слабый лай. Их пища состоит из отходов рыбы. Если много тюленей, то каждая ездовая собака привязывается к ободранному телу тюленя до тех пор, пока оно не будет съедено.

Все самоеды, с которыми мы встречались во время нашего пребывания на Новой Земле и на Вайгаче, имели подлинные монгольские черты лица; они невысокого роста, но в остальном крепкого телосложения, особенно широкоплечие, с несколько низким лбом, сильно выступающими скулами, маленькими, узкими, тёмными глазами, широким носом, особенно сильно вдавленным в середине, большим ртом с редкими чёрными усами, в то время как борода на подбородке и щеках почти полностью отсутствует; волосы на голове длинные, густые, гладкие и тугие, также тёмного цвета. Очарование желтовато-коричневого лица часто усиливается косоглазием и другими недостатками глаз. Большинство мужчин говорили по крайней мере на ломаном русском языке. Их одежда полностью состоит из шкур тюленей и оленей. На голове сидит шапка из меха, немного заострённая кверху. Поверх нижней одежды и длинных меховых сапог каждый самоед носит ещё рубаху из того же материала, доходящую до колен, на задней части шеи которой часто прикреплен капюшон. Она удерживается широким кожаным поясом, который обычно украшен медью. В поясе находится нож с рукояткой и ножнами, отделанными медью. По-настоящему со вкусом, напротив, одежда женщин, которые в целом также не отличаются многими природными прелестями. Эти женщины обычно ходят с непокрытой головой, у них более светлый, часто поразительно красный цвет лица, как и у детей, среди которых можно заметить многих милых кудрявых. Длинные чёрные и густые волосы женщин туго завязываются на макушке и свисают не заплетёнными, но часто украшены разноцветными стеклянными бусами и блестящими металлическими пуговицами. Покрой и стиль одежды женщин похожи на мужские, только женский пол, где это возможно, выбирает более тонкий мех и уделяет больше внимания и роскоши верхней одежде, которая состоит из милой белой меховой куртки с отделкой и более длинного платья, составленного из трёх-четырёх поперечных полос зелёной, красной или жёлтой шерстяной ткани. Вокруг каждой из этих полос идёт полоса шириной в ладонь из белого оленьего или медвежьего меха.

Наше пребывание на Нехватово, к сожалению, было слишком коротким, так как уже вечером 24 августа капитан снова отдал приказ отплыть. Он хотел сначала попытаться пройти через Югорский Шар, и, соответственно, мы направились на юго-восток, сначала ещё через южную часть Костина Шара. Судно двигалось частично на пару, частично на паровой тяге. Южнее Костина Шара температура воды на поверхности моря составляла +5 до 6° C, на глубине 60 морских саженей +0,3° C.

Вечером 26 августа, согласно нашим расчётам, мы должны были находиться недалеко от залива Саханиха. В предстоящую ночь и следующий день ветер был очень благоприятным, так что через следующие 24 часа мы должны были оказаться недалеко от устья Печоры. Не увидев земли, мы развернулись, так как лот показал глубину всего 7-9 морских саженей. Капитан теперь держал курс на северо-восток и восток на глубине 30, 20 до 15 морских саженей. Определение местоположения, которое удалось провести только 27-го, показало, что судно снесло на несколько градусов долготы к западу. Причиной этого, вероятно, был неправильный курс, так как дымоход паровой машины, который был опущен для облегчения маневрирования с грот-мачтовым парусом и таким образом оказался в непосредственной близости от компаса, сильно отклонял магнитную стрелку. 29-го на юге была видна низменная береговая линия, ранним утром 30-го мы находились к северу от острова Долгий, а днём был виден большой остров Вайгач (после шестидневного плавания из Костина Шара!). Прежний оливково-коричневато-зелёный цвет морской воды здесь сменился морским зелёным оттенком, глубина моря постепенно уменьшалась с 19 до 10 морских саженей. Длинные стаи диких гусей спешили вдоль побережья в юго-западном направлении. Перед нами открылся обширный залив (губа Лямчина) с различными группами островов, и с помощью пара "Германия" вошла в него. Море здесь становилось всё мельче, командир приказал дать только половину паровой мощности, но прежде чем машину можно было полностью остановить, судно село на мель на гравийной отмели, которая сейчас при приливе имела глубину всего несколько футов, так что с борта можно было ясно разглядеть каждый, даже самый маленький предмет на морском дне.

Толчок, который получил корабль, был совсем лёгким, он сел на мель только передней частью, и поэтому у нас была надежда вскоре освободиться. Быстро выбросили два якоря, канаты которых были закреплены на якорной лебёдке, и попытались с помощью паровой силы и натягивания канатов добиться обратного движения, но безуспешно; кроме того, начался отлив, и мы надеялись на следующий прилив. Однако, несмотря на все усилия всей команды, положение не изменилось, и мы начали разгружать весь груз. Сначала пришлось опорожнить паровой котёл и выбросить за борт весь балласт, затем пришла очередь тяжёлых якорных цепей и запасного руля; самые необходимые припасы спасли, несмотря на сильное волнение и непогоду, на пустынном берегу соседнего скалистого острова. К счастью, во время отлива, несомненно вследствие изменения ветра, море быстро поднялось на 4-5 футов, и судно начало сильно раскачиваться кормой. Теперь хотели выбросить большой якорь с цепью, но наши охотничьи лодки оказались слишком лёгкими, чтобы выдержать такой большой груз. Совершенно неожиданно судно, однако, вскоре получило немного больше воды, и нескольких минут хватило, чтобы полностью освободить его. После нескольких небольших происшествий удалось, наконец, вывести его в море, и вскоре началась погрузка спасённого груза.

По этому случаю я посетил один из соседних скалистых островов, у берегов которого вечером ранее я заметил моржей. На берегу лежало большое количество выброшенных водорослей с мидиями (Mytilus) и останками крупных ракообразных. Геологический и ландшафтный характер островов почти одинаков. Они состоят из тёмного, почти не содержащего окаменелостей известняка (альпийский известняк), относящегося к угольной формации, который на своих, как правило, очень крутых склонах к морю образует многочисленные пещеры, иногда показывает неясную горизонтальную слоистость и часто пронизан прожилками роговика и кальцита, доломита и жемчужного шпата. Немногие найденные здесь окаменелости относятся к кораллам, принадлежащим к родам Michelinia и Favosites. На скалах охотно растёт красивый очиток рядом с жёлтоцветущими сложноцветными. На ровных влажных местах и на торфяных отложениях встречаются красивые участки пастбищ с пышным травяным покровом, другие места полностью покрыты морошкой (Rubus Chamaemorus), которая, однако, встречается в очень чахлой форме и, вероятно, лишь в исключительных случаях приносит плоды.

Капитан направился к острову Вайгач, чтобы собрать здесь древесину, принесённую морем, для обогрева паровой машины. Однако в губе Лямчина её нашли лишь в небольшом количестве, и 1 сентября "Германия" снялась с якоря, чтобы взять курс на Югорский пролив. Вскоре показался мыс Пырков, а затем и скалы мыса Гребени, на которых стоит русский крест. Устье пролива шириной около 6 морских миль, в его середине заметно довольно сильное морское течение на запад. У мыса Пыркова лежали обширные ледяные поля; недалеко от юго-западной оконечности Вайгача стояли на якоре пять норвежских судов, среди них два судна братьев Йоханнесенов. Последние одновременно с "Германией" и третьим братом покинули Маточкин Шар, откуда они также направились к Вайгачу и через Карские ворота, которые они нашли почти свободными ото льда, действительно вошли в Карское море. Но вскоре лёд подошёл, двум судам с трудом удалось спастись, а третье было от них отделено. Эти парусные суда прибыли в Югорский пролив на три полных дня раньше нас, но вскоре поняли, что и здесь лёд создаёт непреодолимые препятствия. Они хотели снова идти вдоль западного побережья Новой Земли на север.

Днём 1 сентября "Германия" бросила якорь в одной миле к северу от устья реки Никольская, которая, как и соседняя Ою, берёт начало в Пай Хой, северо-западном отроге Самоедского Урала. К северо-западу от нашего якорного места от Вайгача тянется низкая коса, основание которой, как кажется, покрыто морем при самом высоком уровне воды. Вокруг этого мыса находится много песчаных отмелей и мелководий, также на самом острове Вайгач не заметно никаких заметных холмов. Южный берег Югорского Шара также состоит из низменности, за которой ступенчато поднимаются низкие плато, только на востоке и юге видны два, по-видимому, не очень мощных горных хребта, которые простираются в северо-западном направлении.

Уже издалека мы могли заметить несколько бревенчатых домов и самоедских шатров, а также несколько высоких крестов на берегу, и поэтому сразу же отправились на материк. Эта маленькая летняя станция расположена совсем рядом с устьем реки Никольская, на её западном берегу, прямо на краю тундры, в действительно отталкивающей пустыне. Один из бревенчатых домов представляет собой маленькую русскую часовню, состоящую из двух частей: притвора и самой церкви, длина и ширина которой составляют около 18 футов. Вся задняя стена украшена подсвечниками, восковыми свечами и картинами, частично выполненными в технике чеканки по серебру; среди масляных картин выделяется красивая старая голова Христа. Остальные стены, напротив, совершенно голые, также нет никаких других церковных принадлежностей, скамеек для молитв и т.д. К западу от покрытой галькой береговой площади между несколькими крестами возвышаются ещё три бревенчатых дома, покрытых корой и дёрном, рядом с ними канатная мастерская, бочки, сети, ящики, оленьи упряжки. Немного в стороне на зелёной лужайке можно увидеть различные группы самоедских шатров из оленьей кожи или берёсты, окружённые собаками, шкурами, упряжками и множеством связанных вместе оленей.

Немногие жители приветствовали нас по-своему, русские торговцы, чей дом в Печоре, находились в сильно подвыпившем состоянии; местные самоеды, похоже, находились в не очень завидных служебных отношениях с первыми, и те сначала хотели помешать им вступать с нами в дальнейшие контакты.

Чтобы избежать конфликтов, мы перешли через примерно сорокашаговую ширину солоноватой реки и прошли около двух миль на восток вдоль берега до второго почти такого же значительного водоема; здесь однажды низкие темные сланцевые скалы выступают вплоть до моря. Сам берег в основном узкий и совершенно плоский, частично песчаный, частично болотистый, за ним поднимается ступень высотой от 20 до 30 футов, граница настоящей тундры, болотистой местности с разнообразной растительностью, которая, особенно если смотреть издалека и при ярком освещении, имеет своеобразный однородный ржаво-оливково-желтый оттенок. Флора похожа на флору южной Новой Земли и Вайгача, но здесь также встречаются некоторые виды, не являющиеся родными для тех мест. Среди млекопитающих я увидел здесь, помимо множества леммингов, полёвку; из класса птиц особенно часто встречались болотные птицы (хрустаны, золотистые и галстучные зуйки, кулики-воробьи, а также несколько неопределённых видов), затем водоплавающие птицы (большие поморники и такой же крупный тёмноспинный вид, широкохвостые поморники, утки, гаги, черногорлые полярные нырки); из наземных птиц мы заметили только белых сов, ржавошейного конька и альпийского жаворонка рядом с небольшими стайками подорожников, вероятно, смешанных с лапландскими подорожниками.

На следующее утро несколько русских и самоедов поднялись на борт, позже я совершил большую экскурсию вглубь материка с господами Штилле и Аагаардом, и 3 сентября "Германия" перешла на стоянку к противоположному (Вайгачскому) берегу, после того как нас несколько раз беспокоил дрейфующий лёд. Там также стояли различные группы самоедских шатров на скалистом высоком берегу, жителям которых мы нанесли визит. Внутренняя часть острова состоит в основном из болотистой местности с бесчисленными лужами и болотами, где обитают тысячи и десятки тысяч леммингов (Myodes obensis); здесь это настоящие болотные животные, которые в лёгком, всегда влажном мховом покрове тундры имеют свои бороздчатые тропы и маленькие жилые места, заполненные сухой травой.

Когда мы вернулись к берегу, нашему судну пришлось уйти с пути из-за больших масс льда, дрейфующего с востока, и сняться с якоря. Однако едва мы поднялись на борт, как лёд снова начал напирать со всех сторон и угрожал полностью окружить нас. От сильных ударов сломалось крыло гребного винта, и мы едва избежали второй посадки на мель. Всю следующую ночь машина оставалась в готовности, и под утро мы вышли с хорошим бризом, снова взяв курс на губу Лямчина, где ещё можно было собрать немного древесины, принесённой морем, отремонтировать якорь и установить запасной гребной винт.

Губа Лямчина имеет большое протяжение в юго-западном и северо-восточном направлениях; самый северо-восточный мыс соединён с второй бухтой лишь узкой косой. Несколько больших и малых ручьёв, вытекающих из внутренних озёр, впадают в бухту. На высоком берегу стоят в основном более высокие скалы из уже упоминавшегося ранее древнего известняка, образующие интересные пещеры. На острове нет постоянных жителей, но повсюду встречаются следы людей. Отдельные семьи кочевых племён соседней тундры ежегодно переправляются через Югорский пролив со своими стадами оленей, которые находят здесь очень обильные пастбища, другие приезжают на своих лодках и даже на небольших судах, чтобы заниматься рыболовством и, в частности, охотой на тюленей, так как бухты и устья рек часто посещаются большими стадами тюленей и китов, и их ловля очень благоприятствуется природными условиями. Так, в начале сентября 1871 года несколькими маленькими охотничьими лодками за 3 дня было добыто около 500 белых китов (белух — belushka.ru)).

Ранним утром 7 сентября снова подняли якорь, при ясном небе и лёгком бризе плыли на северо-запад вдоль побережья Вайгача, а позже повернули на северо-запад к Карским воротам недалеко от острова Воронова. Однако и здесь мы столкнулись со льдом, который сначала был разбросан, а позже в больших, плотно соединённых глыбах быстро двигался на запад. Среди дрейфующего льда было много морских животных, особенно гренландских тюленей, которые толпились вокруг льдин группами по 5-15 и более особей. У побережья Вайгача и различных соседних скал скапливался лёд, в то время как массы, которые хлынули через Карский пролив, принимали всё большие размеры, так что пришлось несколько раз менять курс. Несколько судов, выходящих из Карского моря, лавировали мимо "Германии" на запад, в то время как мы в целом пытались держать северо-западный курс. Поскольку восемью днями ранее мы не встречали ледяных масс на море ни у юго-западного побережья Новой Земли, ни в самой восточной части Русского Полярного моря, а только в Югорском проливе, я придерживаюсь мнения, что паковый лёд, теперь вытекающий через Карские ворота, скопился перед восточным устьем последнего и теперь был разрыхлён преобладающими западными ветрами и унесён сильным течением, распространяясь в виде широких потоков. В любом случае при таких обстоятельствах можно было с уверенностью рассчитывать на скорое освобождение пути на восток. Опыт показывает, что внутренняя часть Карского моря обычно судоходна с конца июля, и в этом году она также была судоходна, как доказывают путешествия норвежских капитанов Мака, Карлсена и других.

Ещё раньше капитан "Германии" заявил, что он сделает ещё одну последнюю попытку войти в Карское море, но даже в случае успеха не думает больше переправляться на Самоедский полуостров, так как основная цель экспедиции — достижение устья Оби — из-за позднего времени года уже не может быть достигнута этой осенью. Если бы это можно было сделать вовремя, он намеревался отправиться на открытой охотничьей лодке от Белого острова до Обдорска (небольшое расстояние примерно в 550 миль!) и оттуда вернуться на сушу через Урал вверх по течению, в то время как "Германия" взяла бы прежний курс вокруг Северного мыса. Кроме того, с самого начала путешествия возможности судна, как в отношении парусного, так и парового движения, оказались настолько недостаточными, что он не мог взять на себя ответственность за задержку обратного пути до времени наступления ноябрьских штормов; наконец, он считал необходимым обратить внимание на текущие расходы экспедиции.

При таких обстоятельствах я посоветовал, поскольку предприятие уже приняло значительные масштабы, исследовать хотя бы часть южной Новой Земли, а затем либо посетить различные пункты русского северного побережья, либо, как гласил наш инструктаж, направиться к восточному Шпицбергену. Однако капитан Мелсом уже с 9 сентября начал готовиться к отступлению на запад и север от льда.

11 и 12 сентября несколько раз замечали землю на севере, а 13 сентября, согласно судовым расчётам, судно должно было находиться всего в 4 географических милях к югу от острова Междушарский; затем без остановок, сначала иногда с помощью пара, двинулись на запад. Различные перелётные птицы, спешащие с северо-востока на юго-запад, были видны, особенно гуси, несколько лебедей, кулики и подорожники. При частично неблагоприятных ветрах часто возникали снежные бури, но ночью с 17 на 18 сентября дул сильный и жестокий ветер с востока и севера, так что уже утром 18-го удалось пройти Нордкин; двумя днями позже "Германия" высадилась в Тромсё, где, конечно, ещё не думали о нашем возвращении, так как даже самые маленькие норвежские лодки для охоты на тюленей обычно покидают воды Новой Земли и Шпицбергена только после конца сентября и даже позже. Из Тромсё Мелсом сначала хотел совершить экскурсию на Ян-Майен, но он также отказался от этого плана, который был совершенно далёк от нашего первоначального назначения.

На самой Новой Земле я смог посетить только два места, а именно Маточкин Шар и Костин Шар, районы, которые, вероятно, с научной точки зрения имеют относительно второстепенное значение по сравнению с бухтой Моллера, Гусиной Землёй и различными островами, холмами и бухтами самой южной части двойного острова. В Маточкином Шаре у меня было около восьми рабочих дней, а в Костин Шаре — едва ли один день. У меня не было возможности для больших лодочных экскурсий и многодневных путешествий вглубь страны.

Что касается научных результатов нашей экспедиции, то я считаю необходимым подчеркнуть точное ведение судовых журналов. Этой работой, а также регулярным наблюдением за атмосферным давлением, температурой воздуха и воды, измерением глубины и сбором проб грунта с помощью лот-машины занимались два штурмана, Ларсен и Дессен. Господин Аагаард также участвовал в этом и проводил магнитные измерения, а также измерения солёности моря. Если позволяли погодные условия, капитан, два упомянутых офицера и господин Аагаард измеряли высоту солнца для определения долготы и широты и определения отклонения магнитной стрелки, а также записывали портовое время и условия течения.

Натурные коллекции я собирал совместно с господами Аагаардом, Штилле и переводчиком Крогом, в то время как охотник и рыбак, которые были специально приданы экспедиции, практически ничего не сделали.

Что касается фауны млекопитающих нашего района наблюдения, то здесь ничего особенно неожиданного не встретилось. Спорер, согласно фон Баеру и различным заметкам руководителей русских экспедиций, упоминает только два вида тюленей как обитателей местных морей и побережий, а именно Phoca leporina и Phoca hispida; мы же нашли Phoca barbata, Phoca groenlandica и Phoca hispida. Гренландский или седловидный тюлень временами настолько необычайно многочисленнен, что одно охотничье судно вдоль кромки льда между Колгуевым и Костин Шаром за несколько дней добыло 1200 особей. На материке у Югорского пролива наша экспедиция обнаружила необычного грызуна, вероятно, Arvicola obscurus, Эверсманна. Кроме того, удалось сделать интересные наблюдения за образом жизни двух видов леммингов, обитающих на Новой Земле, живые экземпляры которых я также привёз в Европу. Один из них — это петрушка (Myodes obensis), у которой, вероятно, можно выделить две особые формы. Другой похож на Myodes torquatus с Таймыра и Боганиды, но в некоторых отношениях, особенно что касается его летнего меха, существенно отличается от подробного описания, которое фон Миддендорф даёт сибирским животным.

Согласно русским отчётам и Гиллету, до сих пор было известно около 26 видов птиц с Новой Земли. Включая несколько видов, которые гнездятся на острове Вайгач и, следовательно, без всякого сомнения, встречаются и на самой Новой Земле, мы смогли увеличить количество видов в нашем районе наблюдения до 43. Среди ранее неизвестных я упоминаю здесь только альпийского жаворонка (Otocorys alpestris), который гнездится даже на Северном острове, ржавошейного конька, песочника (Calidris arenaria), альпийского и карликового улита (Tringa variabilis и minuta), узкоклювого плавунчика (Phalaropus cinereus), свиязь, длинноклювого крохаля и малого лебедя (Cygnus Bewickii).

Моря вокруг Новой Земли и местные реки временами богаты рыбой, особенно альпийским и омулевым лососем. Кроме того, мы собрали там различных представителей родов Gadus, Liparis, Cottus и др., а также ряд ракообразных, морских моллюсков, иглокожих, червей и мшанок, а также многочисленных маллофагов и кишечных паразитов. Как уже было сказано ранее, климатические условия благоприятствуют удивительно богатой и разнообразной растительности. Здесь не только лишайники, мхи и грибы процветают в изобилии, но и многочисленные, частично очень сочные и крепкие лиственные растения цветут и плодоносят, различные ивы и берёза представляют древесную растительность, обширные участки земли покрыты нежными кормовыми травами, как луга, морское дно в подходящих местах полностью покрыто водорослями и морскими травами, которые частично достигают поистине гигантских размеров.

Вторая большая немецкая полярная экспедиция, которая обошлась нации, без учёта затрат на ещё предстоящую публикацию труда, в 84 251 талер, привезла 19 видов.

Также удалось уделить некоторое внимание геологическим условиям. В посещённых нами районах основную породу составляют в основном богатые слюдой сланцы и доломитовая граувакка. Они часто пронизаны кварцевыми жилами, в которых встречаются горный хрусталь, сидерит и другие железные руды значительных размеров. Сланцевые образования в Маточкином Шаре достигают абсолютной высоты до 3400 футов. На юге Новой Земли и на Вайгаче встречается принадлежащий к угольной формации, довольно бедный окаменелостями, иногда горизонтально слоистый, тёмно-серый известняк. В галечнике горного ручья недалеко от Маточкина Шара мы нашли белемнит, принадлежащий к формации бурого юра. Также можно обнаружить следы вулканической деятельности, особенно на юго-западной части Южного острова. В Югорском Шаре встречается битуминозный мергелистый сланец.

На различных побережьях повсюду встречаются древесина, принесённая морем, и другие предметы, принесённые морским дрейфом и льдом. Особенно восточное побережье Новой Земли и Маточкин Шар в подходящих местах покрыты частично свежими, частично гниющими стволами всех размеров и форм; повсюду мы собирали такие образцы древесины, и они должны быть подвергнуты специальному исследованию в Европе.

Большая часть ботанических коллекций была предварительно рассмотрена господином профессором доктором Ахлесом в Штутгарте, и он даёт следующее письменное заключение об этом: "Передачей ваших собранных растений с Новой Земли и окрестностей вы приятно удивили меня. Насколько я смог пока осмотреть собранное, экземпляры частично обильны и поучительны. В частности, здесь также подтверждается мнение Баера о том, что листья некоторых видов, вместо того чтобы опадать, обесцвеченными остаются связанными со стеблем долгое время; но он упустил из виду, что на них в этих широтах поселились грибы. Также разнообразие собранных вами лишайников представляет большой интерес, так как я до сих пор считал, что преобладают кустарниковые, тогда как здесь кустистые в целых колониях и многочисленных видах занимают отдельные камни. Когда я немного освоюсь с литературой, я сразу же сообщу вам определённые данные".

Ещё я должен упомянуть об одном достижении нашей экспедиции, которое состоит в богатом опыте различного рода.

В гораздо большем масштабе, чем русскими экспедициями и рыбаками, моря и побережья Новой Земли были открыты для судоходства и торговли лишь в недавнее время смелыми норвежскими охотниками на тюленей. Йоханнесен, Мак и Карлсен обогнули весь архипелаг и показали, что Карское море почти каждый год полностью освобождается ото льда. С каждым годом небольшие норвежские суда продвигаются всё дальше на восток и север, и вскоре им удастся установить связь с устьями Оби и Енисея и, возможно, создать новые каналы сбыта для богатых продуктов северо-западной Сибири вместо длинных, дорогостоящих и трудных торговых путей через Томск, Тобольск и Урал.

Мне ничего не известно о ходе попыток, которые, как предполагается, были предприняты до сих пор с помощью больших судов, чтобы достичь Карского моря из Обдорска и Андреяновского. В любом случае, судоходство в обширных, почти безбрежных устьях Оби и Енисея должно быть очень опасным, если невозможно взять на борт местного лоцмана, который, без сомнения, найдётся в Обдорске. В Обдорске или Березово, вероятно, можно найти подходящую и мореходную лодку, на которой можно без труда добраться до Белого острова. Если бы большое судно, оснащённое для арктических плаваний, лучше всего пароход, вошло в Карское море, обогнув Северный мыс, и смогло бы объединиться вблизи Белого острова с местными самоедами из Обдорска, которые должны прибыть туда в определённое время, я почти не сомневаюсь в благоприятном исходе экспедиции для исследования устьев рек и торговых условий тех районов. Хорошее якорное место для глубоко сидящего парохода, вероятно, можно найти, и он должен был бы служить в качестве оперативной базы для больших экскурсий на покрытой лодке, которая предлагает достаточно места для припасов и товаров для обмена.