Новые материалы

Новоземельский полигон: быть или не быть

Политика односторонних мораториев М. С. Горбачева практически разрушила отлаженную систему ядерных испытаний. Семипалатинский испытательный полигон после распада СССР оказался вне территории России и был закрыт, Новоземельский продолжал хранить ядерное молчание.

Проведенный на этом полигоне 24 октября 1990 года последний ядерный взрыв вызвал резкий протест антиядерной общественности, выразившийся в создании движения за экологическую безопасность "К Новой Земле".

В сложившейся обстановке, осложненной многими внешними и внутренними факторами, Президент России издал 27 февраля 1992 года Указ "О полигоне на Новой Земле", в котором в порядке нормативного акта оперативно-распорядительного характера в пределах своих полномочий постановил передать этот полигон в качестве Центрального полигона Российской Федерации (ЦП РФ) в федеральную собственность.

5 июля 1993 года Президент Российской Федерации в очередной раз продлил срок действия моратория на ядерные испытания. И несмотря на то, что Китай и Франция провели новые серии своих ядерных испытаний, Россия, тем не менее, не отступила от своего решения, полагая, что цель заключения Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) более важна, чем соревнование в гонке ядерных испытаний.

Верховцев Владимир Николаевич — Генерал-полковник. Родился 27 января 1955 года в поселке Ляль-Микар Джар-Курганского района Сурхан-Дарьинской области Узбекской ССР. После обучения в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского (1972—1977; 1982—1984) проходил службу в сборочных бригадах и в штабах на объектах Главного управления в Сибирском и Московском военных округах. В последующее десятилетие В.Н. Верховцев проходил службу в центральном аппарате Главного управления и Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В августе 1997 года В.Н. Верховцев был назначен первым заместителем, а в июле 1998 года начальником штаба-первым заместителем начальника 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. С 21 декабря 2005 года В.Н. Верховцев начальник 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Здесь приведена глава из сборника "Рожденные атомной эрой" т.1 2007 г. |

Наряду с общей положительной оценкой будущего ДВЗЯИ, для специалистов было совершенно очевидно, что перед ядерными державами в этой связи встанет ряд проблем, которые необходимо решать и притом безотлагательно. В частности, профессор Академии военных наук В. С. Белоус с тревогой акцентировал внимание на одной из таких проблем: "На первом месте среди них находится проблема надежности и безопасности имеющихся в наличии ядерных арсеналов. Это объясняется тем, что во время хранения боеприпасов в них происходит процесс деления ядер урана или плутония, накопление отдельных элементов распада, изменение физико-химических свойств взрывчатого вещества. Это вызывает изменение состава заряда, что приводит к ухудшению его первоначальных военно-технических характеристик, оказывает влияние на конструктивные материалы, изменяя их свойства".

Стало быть, ядерные боеприпасы, находящиеся на хранении, требуют периодического контроля. Однако самые современные методы контроля не позволяют с достаточной достоверностью прогнозировать работоспособность ядерного заряда основного узла любого ядерного боеприпаса, определяющего его боевые возможности, эффективность и безопасность в повседневном обращении. Физическая схема и конструкция современных ядерных боеприпасов слишком сложна. Подтверждение их работоспособности и необходимого уровня безопасности в современных условиях реально только в результате проведения ядерного взрыва, то есть натурной проверки.

Таким образом, само наличие ядерного оружия у страны требует проведения ядерных испытаний. Без них наличный ядерный боеприпас будет неизбежно морально и физически устаревать, как любая техника, поскольку он имеет пусть продолжительный, но все же ограниченный срок гарантии.

Особое значение в современных условиях приобретает осуществление второй задачи: проверка взрывобезопасности ядерных зарядов, в том числе при нештатных аварийных ситуациях, при групповом хранении и при транспортировке. Предшествовавший опыт разработки ядерного оружия (как отечественный, так и зарубежный) свидетельствовал, что приоритет в решении проблемы обеспечения высокой безопасности эксплуатации ядерных боеприпасов должен отдаваться мерам техническим, обеспечивающим качественное совершенствование характеристик самих ядерных боеприпасов. Без осуществления натурных ядерных испытаний эта задача неразрешима.

А тем временем испытательный потенциал бездействующего ядерного полигона продолжал резко снижаться: аппаратурный парк морально и физически устаревал; квалификация профессионалов-испытателей терялась; утрачивался богатейший опыт их подготовки; многие специалисты, забытые государством, преждевременно увольнялись с воинской службы...

Все это, а также потенциальная возможность ядерных держав в любой момент выйти из будущего Договора, диктовали необходимость реанимирования Новоземельского полигона. И в Минатоме, и в Минобороны забили тревогу. Активизировались усилия по разработке предложений для Федеральной целевой программы модернизации Центрального полигона Российской Федерации. Под председательством Председателя Правительства В. С. Черномырдина была создана Государственная комиссия по комплексным проблемам ядерного оружия.

Параллельно между Минатомом и Минобороны велись переговоры о передаче полигона из состава ВМФ в 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. Министерство обороны, считая, что в условиях отсутствия должного финансирования военного ведомства от такого переподчинения положение коренным образом не изменится и ссылаясь на зарубежный опыт, выступило со встречным предложением передать полигон Министерству Российской Федерации по атомной энергии.

"Мы понимали, чтобы реанимировать полигон, необходимо было его переподчинить центру: либо Минатому, либо 12 Главному управлению, — комментирует создавшуюся ситуацию генерал-полковник Е. П. Маслин. — Я был сторонником переподчинения полигона Минатому мощной структуре, непосредственно завязанной на ядерные вопросы, во все времена хорошо финансируемой, которая наверняка могла бы эффективно содержать этот полигон с добавлением определенных военизированных сил и средств.

Почему не 12 Главное управление?

Наше Главное управление в тот период само было в состоянии недофинансирования. Хотя я понимал и понимаю сейчас и, наверное, давно понимал, что всеми ядерными вопросами должна заниматься одна организационная структура".

В итоге пришли к следующему:

— Центральный полигон Российской Федерации является научно-испытательным и исследовательским учреждением и состоит в подчинении Министерства обороны Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 1995 года);

— подготовку и проведение испытаний на полигоне осуществляет Минатом России, а обеспечение полигона и содержание личного состава — Минобороны России;

— в целях повышения оперативности и централизации руководства межотраслевой экспериментально-испытательной базой по совершенствованию ядерных боеприпасов, обеспечения единой технической политики по вопросам развития и обеспечения безопасности ядерных боеприпасов, сохранения научно-испытательной базы и специалистов с 1 апреля 1998 года Новоземельский полигон включен в состав 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Этим решениям предшествовал ряд значимых событий.

Активно готовясь к заключению ДВЗЯИ, специалисты Минатома разработали технологию неядерно-взрывных испытаний ядерного оружия. Для их проведения на полигоне были выбраны опытные площадки в зоне Д-9, расположенной в северной части Южного острова архипелага Новая Земля на берегу пролива Маточкин Шар. Но тяжелое финансовое положение тормозило развитие соответствующей экспериментально-испытательной и вычислительной базы, модернизацию Центрального полигона Российской Федерации...

24 сентября 1996 года. Все пять ядерных держав подписали в Нью-Йорке Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В дальнейшем к ним присоединились более 140 государств. "Мало кто знает, — вспоминает бывший в это время министром Российской Федерации по атомной энергии В. Н. Михайлов, — что основополагающим условием для подписания этого Договора явились суперположительные результаты "полигонных макетов" — гидродинамических опытов, осуществленных на полигоне в 1995—1996 годах".

Испытательные работы с макетами ядерных зарядов получили высокую оценку на заседании Правительственной комиссии по специальным вопросам, проходившем в феврале 1997 года. По сообщениям из США известно, что там аналогичные эксперименты называются "подкритическими" или "субкритическими". Но суть их одна и та же — отсутствие ядерного энерговыделения.

Итак, с 1995 года Центральный полигон Российской Федерации перешел к практике гидродинамических экспериментов и иным неядерным исследованиям. Как отмечалось на одной из пресс-конференций Минатома, результаты этих испытаний "непосредственно используются для целей прямого подтверждения уровня безопасности эксплуатируемых и хранящихся боеприпасов, а также их надежности и возможности продления гарантийных сроков службы". С заключением Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний положение Новоземельского полигона принципиально изменилось: с одной стороны, он получил статус неядерного, а с другой — должен быть в готовности к ядерным испытаниям, если таковые возобновятся в других странах и будут угрожать национальной безопасности Российской Федерации.

"Общее состояние объектов полигона в вопросах социально-бытового и энергообеспечения, состояния объектов тыла находилось в критическом состоянии, — вспоминает генерал-майор В. С. Горбатько. — Достаточно сказать, что в жилых и служебных помещениях, в казармах температура не превышала 10 градусов. Сложившееся положение явилось следствием того, что из 8 котлов котельных энерготеплохозяйства в рабочем состоянии было всего 2-3, из 11 дизельных электростанций исправны были лишь 4, т. е. запас по теплу и энергообеспечению практически отсутствовал.

Казармы, солдатские столовые, хлебозавод, банно-прачечный комбинат, заправочные пункты (если их таковыми можно было назвать), складские здания и сооружения практически были непригодны к дальнейшей эксплуатации. Устаревших образцов оборудование, выработавшее свой амортизационный ресурс, наполовину было несправным. Также в неисправном состоянии находилось 70% автомобильной и инженерной техники.

Свежие овощи на архипелаг доставлялись морскими транспортами "Яуза" и "Двина" в конце сентября. При разгрузке почти наполовину происходило непроизвольное замораживание свежих овощей, особенно картофеля и моркови. А потому большую часть года люди вынуждены были питаться консервированными и сухими овощами. Но самое страшное было то, — отмечает Владимир Семенович, — что командование и должностные лица полигона смирились с таким положением и считали его вполне допустимым".

Включение Центрального полигона Российской Федерации в состав Главного управления благотворно сказалось на состоянии и перспективах его развития. Благодаря усилиям командования, управлений и служб Главного управления удалось вывести из критического состояния системы жизнеобеспечения полигона.

"Не стоит думать, что после передачи полигона в 12 Главное управление Минобороны и выхода в марте 1998 года директивы министра обороны, поставившей задачи органам военного управления и видам Вооруженных сил по всестороннему обеспечению деятельности полигона, все проблемы этого полигона стали решаться просто — отмечает главный инженер Главного управления генерал-майор В. Е. Беляков. Полигоном занимались все управления, отделы и службы Главного управления, но главную, организующую роль выполняли офицеры испытательного отдела Шестого управления полковник С. И. Ельцов, капитан 2 ранга П. М. Попов, подполковник А. В. Меньшиков, капитан 3 ранга А. В. Мирошниченко. Не случайно и то, что в это непростое время в состав Шестого управления был введен отдел авиационно-морского обеспечения (начальник полковник Н. В. Пырин), который также в основном работал на полигон.

Вопрос "Что сделано для полигона?" был взят под жесткий контроль начальником Главного управления генерал-полковником И. Н. Валынкиным и начальником штаба генерал-лейтенантом В. Н. Верховцевым, которому испытательный отдел был передан в оперативное подчинение".

При решении проблем энергообеспечения полигона были восстановлены старые и поставлены новые котлы и дизели-генераторы, осуществлена замена подрядных организаций по ремонту и обслуживанию котельного и дизельного оборудования.

Начиная с 1999 года завоз свежих овощей стал осуществляться самолетами Ил-76 (20-25 рейсов). Были отремонтированы и введены в строй новая казарма, две столовые, хлебозавод, банно-прачечный комбинат, автозаправочная станция, отремонтированы детский сад, военный госпиталь, оборудован объединенный автомобильный парк со всеми техническими и ремонтными пунктами, вновь создана складская зона. На все эти объекты было поставлено новое оборудование, обновлен парк автомобильной и инженерной техники.

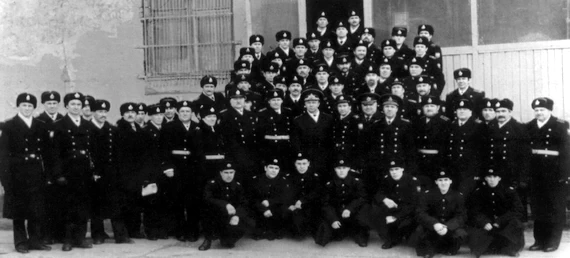

Первый ряд (слева направо): В.Л. Вавилов, В.Л. Сомов, А.В. Шипилов, В.Е. Беляков, С.Б. Жолобов, С.М. Москалец, А.А. Чеботарев; второй ряд: Е.А. Быков, А.Р. Варнавин, И.В. Кустов, О.А. Ночвин, О.В. Стапанов, Е.Е. Волков, А.В. Пичугин, В.П. Ефимов, А.А. Музыкантов; третий ряд: А.Б. Афанасьев, А.В. Гребняк, А.И. Коростелев, И.М. Дарземанов, А.Л. Стефанович, С.М. Бобр, Д.С. Козлов, В.В. Говорун, А.В. Тарасов, Р.Б. Петинов, А.А. Погодин, А.В. Мирошниченко

К проблемам полигона постоянно привлечено внимание руководства Минобороны и Федерального агенства по атомной энергии, Правительства и Президента Российской Федерации. Так, в июне 2002 года Центральный полигон Российской Федерации посетила комиссия в составе министра обороны Российской Федерации С. Б. Иванова, министра Российской Федерации по атомной энергии А. Ю. Румянцева, других представителей различных министерств и ведомств. Главной целью, поставленной перед комиссией, было изучение технического состояния Новоземельского полигона, ознакомление с социальной инфраструктурой.

На полигоне министр обороны посетил испытательную станцию в поселке Северный, где осмотрел экспериментальную базу, побывал в одной из штолен, в которой проводятся неядерно-взрывные эксперименты; осмотрел объекты различного назначения в поселке Белушья Губа, в том числе побывал на дизельной электростанции, в школе, магазине, посетил одну из квартир поселка.

По результатам работы этой комиссии Президент Российской Федерации принял решение по дальнейшему развитию полигона, в соответствии с которым успешно проводятся работы по капитальному строительству и ремонту объектов социальной сферы, реконструкции жилого и казарменного фондов поселков архипелага. Также восстанавливаются объекты специального назначения и жизнеобеспечения гарнизонов.

Во время повторного посещения полигона в июне 2006 года заместитель Председателя Правительства-министр обороны Российской Федерации С. Б. Иванов высоко оценил проделанную работу по восстановлению инфраструктуры и научно-технического потенциала полигона.

Перспективы полигона обозначены в Федеральном законе о ратификации ДВЗЯИ. Они состоят в модернизации и адаптации полигона к проведению не запрещенных ДВЗЯИ работ (неядерно-взрывные эксперименты и модельные опыты) и поддержании готовности к возобновлению подземных ядерных испытаний.

Новоземельский полигон молчит уже 17 лет. Длительное время не было финансирования, произошло значительное штатное сокращение, что в совокупности с климатическими и географическими условиями расположения полигона обусловило сложные проблемы его нормального функционирования. Да, в настоящее время государство уделяет внимание Новоземельскому полигону все большее и большее. Но остается еще одна проблема: сегодня на полигоне проходят службу лишь двое военнослужащих, принимавших непосредственное участие в полномасштабных ядерных испытаниях.

В связи с этим Министерством обороны осуществлены дополнительные меры по подготовке специалистов-испытателей: открыты специальные академические курсы при одной из военных академий; во взаимодействии с Росатомом организована учеба офицеров Центрального полигона в российских федеральных ядерных центрах; регулярно проводятся специальные тренировки и учения. Неоценимую помощь оказывают ветераны, прошедшие школу ядерных полигонов и продолжающие свою трудовую деятельность. С их непосредственным участием были разработаны программы обучения и учебные пособия, замыслы учений и сценарии специальных тренировок. Ветераны-испытатели проводят теоретические занятия и практические работы со слушателями академических курсов и офицерами испытательных подразделений.

В результате проведения этой работы в настоящее время удалось подготовить достаточное количество специалистов. Показателем их профессионального уровня является успешное проведение неядерно-взрывных экспериментов на Центральном полигоне Российской Федерации.