Новые материалы

Из записок Командующего флотом (продолжение)

Ядерный полигон

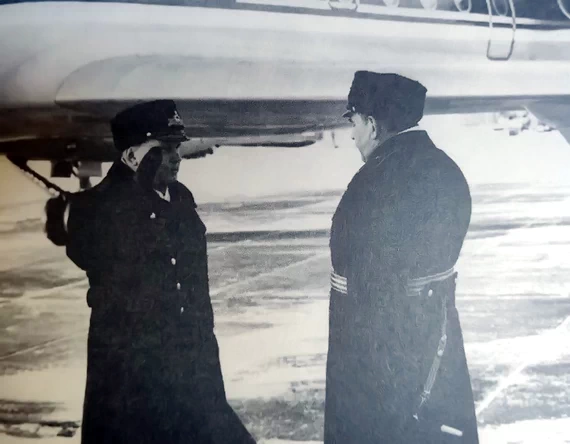

Все оказалось, как всегда. Аэродром вполне современный, не хуже чем Североморск-1. У трапа самолета, зарулившего на стояночную площадку, знакомая фигура контр-адмирала В. К. Чирова. Неподалеку в строю несколько старших офицеров флота и войск ПВО. Поодаль вытянулась в линию дюжина автомобилей "уазиков" во главе с черной "Волгой". Все присутствующие в шинелях и зимних головных уборах. Пришлось и мне сменить белую фуражку на черную каракулевую шапку с козырьком. А как же иначе? Температура воздуха, невзирая на майский день, близка к нулю. И вообще — с Арктикой не шутят!

Тем не менее встреча получилась теплой. Короткий официальный рапорт начальника полигона завершился дружеским рукопожатием с последующим представлением мне основных должностных лиц гарнизона. Затем по машинам и в Белушью...

— В штаб, на заслушивание, поскольку обед мы еще не заработали.

Автомобильный кортеж рванул с места и понесся вдоль вполне сносной дороги, выложенной из плотно утрамбованного сланца. Однако местность вокруг изумляла почти черным цветом чешуйчато-галечного грунта, из которого кое-где торчали какие-то растительные колючки.

— Все это к ядерным взрывам отношения не имеет, — оправдывался Чиров, поводя рукой, — только Арктика способна понаделать этакое на своей земле.

Но вот впереди поселок Белушья Губа — множество вполне современных светлых зданий, чистеньких да еще и покрашенных разными тонами, что придает им на фоне черной тундры особо привлекательный вид. Я даже присвистнул от удовольствия, а Чиров показывал, где и какие у него тут жилые дома, казармы, гостиница, школа, детский сад, госпиталь, комбинат бытового обслуживания, хлебопекарня, столовые и магазины, гарнизонный Дом офицеров, зимний плавательный бассейн со спортзалом, собственный телецентр. Наконец наш автомобиль остановился возле здания штаба полигона.

Аркадий Петрович Михайловский (1925 — 2011) — советский военачальник, командующий Северным флотом (1981—1985), Герой Советского Союза (18.02.1964). Адмирал (1980). Доктор военно-морских наук, профессор. Родился 22 июня 1925 года в Москве, с 1942 года служил в Военно-Морском Флоте СССР, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1947 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Под командованием Михайловского в 1963 году атомная подводная лодка К-178 совершила переход подо льдами Арктики через Берингов пролив, за что 18 февраля 1964 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. До 1978 года офицер-подводник последовательно занимал должности начальника штаба, командира дивизии подводных лодок, начальника штаба и командующего флотилией атомных подводных лодок Северного флота. 21 февраля 1969 года Михайловскому было присвоено воинское звание контр-адмирала, а 25 апреля 1975 года — вице-адмирала. В апреле 1978 — декабре 1981 годов — командир Ленинградской военно-морской базы — комендант Кронштадтской военно-морской крепости. В декабре 1981 — марте 1985 годов — командующий Краснознамённым Северным флотом. Одновременно с военной службой Михайловский занимался научной работой, в 1969 году стал доктором военно-морских наук. В 1976 году он окончил Высшие академические курсы при Военно-морской академии. С января 1989 года по последних дней жизни Михайловский — профессор кафедры оперативного искусства Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова, где руководил созданной научной школой "Военно-морское искусство на рубеже XX–XXI веков". Опубликовал более 100 научных, публицистических и литературных работ, лично подготовил трёх докторов и 12 кандидатов военных наук. Автор нескольких книг мемуаров. Здесь приведен отрывок из его книги "Цена успеха. Записки командующего флотом." Начало — Из записок Командующего флотом |

Надо сказать, что Валентин Кузьмич подготовился к докладу основательно, а его офицеры потрудились на совесть. Предназначение и задачи ядерного полигона в точных формулировках, история его создания и развития, структура и состояние, укомплектованность и обеспеченность, проблемы и особенности, степень готовности к очередным испытаниям в октябре нынешнего года были доложены мне менее чем за два часа.

Чиров напомнил, что постановление Совета Министров СССР о создании на островах Новая Земля морского научно-испытательного ядерного полигона вышло в июле 1954 года. Затем в сентябре была подписана директива Главного штаба ВМФ с объявлением оргштатной структуры новой воинской части. Вскоре специальная комиссия под председательством тогдашнего командующего Беломорской военной флотилией контр-адмирала Н. Д. Сергеева, изучив на месте особенности климата и водообмена заливов и бухт южной части архипелага, пришла к заключению, что губа Черная может стать подходящей акваторией для подводных ядерных взрывов.

Всего через год именно там был испытан торпедный ядерный заряд, разработанный в КБ трижды Героя Социалистического Труда Н. Л. Духова. Руководил этим первым испытанием адмирал С. Г. Горшков. С тех пор испытания не прекращались, хотя характер их проведения заметно изменился. А полигон растет, обустраивается, осваивает новые территории. Он занимает ныне добрую половину площади арктического архипелага. Все четче очерчиваются контуры испытательных зон, боевых полей, военных городков, портовых гаваней, основного аэродрома и вертолетных площадок. Местного населения на Новой Земле нет. Для ненцев построен специальный городок на острове Вайгач. Зато в столице архипелага, Белушьей Губе, создан гарнизон, обладающий вполне современной инфраструктурой.

Еще в 1958 году морской ядерный полигон был преобразован в Государственный центральный полигон, предназначенный для испытания ядерного оружия всех видов Вооруженных Сил. Бывали на этих испытаниях такие видные деятели, как министр среднего машиностроения Е. П. Славский, Маршал Советского Союза К. С. Москаленко, главный маршал артиллерии М. И. Неделин, академики Н. Н. Семенов, М. А. Садовский, Е. К. Федоров, не говоря уже об адмиралах, заместителях Главнокомандующего ВМФ. В первый период существования полигона здесь было произведено 87 ядерных взрывов (3 подводных, 1 приземный и 83 воздушных). Причем взрывали заряды преимущественно мегатонного "калибра", включая бомбу с эквивалентом 50 миллионов тонн тротила.

Эту чудовищную, единственную в мире бомбу некоторые журналисты почему-то именуют "детищем академика А.Д. Сахарова", хотя специалистам известно, что Сахаров, выдающийся физик-теоретик, — лишь носитель идеи термоядерного взрыва. Истинным "отцом водородной бомбы" следует считать академика Юлия Борисовича Харитона, главного конструктора всех советских ядерных боеприпасов.

А у Андрея Дмитриевича замыслы бывали всякие. Он, например, вынашивал идею "утопить Америку", залив ее побережье искусственной гигантской волной, порожденной водным термоядерным взрывом. Для доставки боеприпаса к берегу академик предполагал даже построить атомную подводную лодку с единственной сверхмощной торпедой. Больше того — подобное строительство началось! Правда, последующий детальный анализ глубин океана, структуры и протяженности побережья шельфа, а также системы противолодочной обороны США заставил отвергнуть идею и отказаться от предлагаемого проекта. Впрочем, атомоход все-таки был построен, но в варианте обычной многоцелевой подлодки с торпедным вооружением. Этот первенец советского атомного подводного флота, носящий гордое имя "Ленинский Комсомол" и тактический номер "К-3", по сей день в строю, базируется на Гремиху и благополучно ходит в море.

В 1963 году Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, образумившись, заключили Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. Теперь такие испытания проводятся только в подземных штольнях и только ограниченной мощности, что резко сокращает случайный выброс радиоактивных продуктов в атмосферу. За 20 последующих лет на Новой Земле проведено 25 подобных испытаний. Очередное намечено на октябрь нынешнего 1983 года. Контр-адмирал Чиров не сомневается, что все работы будут выполнены в срок. О ходе подготовки он доложил мне в поселке Северный на южном берегу пролива Маточкин Шар. Вертолет подготовлен. Погода в пределах допуска.

А пока я успеваю убедиться, что органы управления полигоном почти аналогичны таковым на крупных объединениях флота, к примеру, как на флотилиях атомных подводных лодок. К ним тотносятся в первую очередь штаб, политотдел и тыл полигона.

Штаб решает множество разнообразных проблем по кругу деятельности. Он обеспечивает управление собственными и приданными силами и средствами, организует морские и воздушные перевозки, охрану и оборону важных объектов, поддерживает оперативный режим, что особенно необходимо в период испытаний оружия. В руках штаба находятся службы связи и наблюдения, службы погоды, навигационной и радиационной безопасности. Штаб полигона отвечает за поддержание взаимодействия со штабом флота, Беломорской ВМБ и Архангельской армией ПВО. Этими сложными делами успешНо руководит начальник штаба контр-адмирал Е. П. Горожин. высокая подготовка, добросовестность, пунктуальность, по словам начальника полигона, являются примером для офицеров органов управления и командиров частей. Теперь Горожину предстоит освоение и налаживание взаимодействия со штабом недавно созданной Кольской флотилии разнородных сил.

Тыл полигона представляет собой обширное войсковое хозяйство, объекты которого раскиданы по островам на многие сотни километров друг от друга. Главная задача тыла состоит в том, чтобы в короткое арктическое лето обеспечить завоз продовольствия, обмундирования, топлива, строительных материалов, техники и специального оборудования. Все это надо успеть разгрузить с кораблей, транспортов, самолетов и переправить в соответствующие пункты. Там имущество надо складировать и сохранять. Несмотря на то что личный состав тыла испытывает огромные физические и моральные нагрузки, с этой задачей героически справляются начальник тыла полковник Н. А. Ярмак и его заместитель капитан 1-го ранга В. С. Белов.

Зимой, когда на Новой Земле свирепствуют лютые морозы, ураганные ветры и абсолютная темень, инженерные службы тыла обеспечивают тепло и свет в жилых домах и служебных помещениях. Для этого несется круглосуточная вахта в многочисленных котельных, дизельных электростанциях, насосных подстанциях тепловой сети, водозабора, водопровода, топливопровода. Здесь многое зависит от личной деятельности специалиста высшего класса капитана 1-го ранга Б. А. Крупинина, инженера — организатора всех трудных энергетических забот.

Важную роль в жизни полигона играет организация "Спецстрой", возглавляемая полковником В. Г. Повидишем. Строительство, начиная с испытательных штолен в прибрежных горах и кончая жилыми домами в поселке гарнизона, осуществляется на Новой Земле непрерывно и круглогодично. Заняты этим военные инженеры, шахтеры-добровольцы и солдаты-строители. Срыв сроков строительства недопустим, несмотря на вечную мерзлоту, полярную ночь и печальную необходимость весь рабочий день проводить на открытом воздухе. Ну а ежели в гарнизоне начинают звучать оперативные сигналы "Вьюга 1..2..3", то вводятся ограничения в движении транспорта, военнослужащих и жителей, особенно детей и женщин. Выставляются специальные посты контроля, высылаются патрули с целью обнаружения в белом аду заблудившихся людей и автомобилей. Осуществляется немедленное оповещение о появлении в поселке белых медведей. Это ведь только летом, да еще слопав полученную в подарок банку сгущенки, белый мишка выглядит добродушным и симпатичным. Зимой, в пургу, медведь зол и голоден. Он вполне способен задрать человека или, разгромив свинарник, перебить дюжину свиней. Сложная это штука — арктическая пурга. Недаром, все новоземельцы, от адмирала до матроса, солдата-строителя или шахтера-добровольца, включая женщин и видимо, детей, имеют личную долгополую шубу или бараний тулуп, теплые валенки или унты, меховую ушастую шапку с прикрепленным к ней "телевизором" — опускаемым противовьюжным прозрачным забралом из оргалита. Без подобного снаряжения зимой на Новой Земле делать нечего.

Совсем худо бывает, если, не дай Бог, "прорвет" где-либо трубы, случится неисправность энерго-тепло-водяной системы и возникнет опасность ее размораживания. Тогда объявляется аврал, в штабе полигона развертывается пост энергетики и живучести, а в работах, обеспечивающих ликвидацию аварии, принимает участие весь личный состав гарнизона, невзирая на воинские звания и занимаемые должности. Люди понимают выжить на острове, особенно в полярную ночь, можно только благодаря дружным, совместным усилиям. Все должно быть подчинено единой цели не потерять ни одного человека, сделать так, чтобы все были живы и находились в тепле.

Именно поэтому в Белушьей Губе существует воинская часть, которая работает днем и ночью в любую погоду. Это военно-морской госпиталь. Здесь жизнь кипит круглые сутки, трудятся терапевты и хирурги, производят сложные операции, функционирует реанимационное отделение. Врачи предельно ответственны и самостоятельны, поскольку получить своевременный совет от специалистов Североморского и Архангельского госпиталей можно разве что по радио, а надеяться надо на собственные силы.

Валентин Кузьмич доложил мне о своих летчиках и моряках. Представил заместителя начальника полигона по авиации полковника А. М. Мелконяна. Рассказал о деятельности отдельной авиационной эскадрильи полковника В. Н. Кочеткова, вертолеты которого доставляют людей и грузы к местам испытаний, обеспечивают оперативный режим, дозиметрический контроль и гидрографические работы. Летчики прекрасно понимают свою ответственность, поскольку только они зимой, несмотря на полярную ночь и снежные заряды, способны обеспечить деятельность людей на больших расстояниях от Белушьей Губы. Ну а батальон аэродромного обслуживания подполковника В.Г. Кубышенко снабжает летчиков всем необходимым — как в Рогачево, так и иных площадках архипелага.

Летом и осенью, когда берега Новой Земли освобождают ся от ледяного припая, основная транспортная нагрузка ложится на дивизион судов обеспечения, приданные десантные корабли флота и транспорт архангельского пароходства. Моряки хорошо освоили район плавания. Аварий и навигационных происшествий на судах и катерах дивизиона не имеется, чему в немалой степени способствует работа новоземельского участка гидрографической службы.

Подобный, мягко говоря, оптимизм в докладе контр-адмирала Чирова вызвал у меня определенную настороженность. Пришлось напомнить ему, что в один из зимних дней 1980 года опытовое судно "ОС-30" новоземельского полигона после ремонта на заводе в Росте собралось выходить в море на испытания. На борту "ОС-30" находился заместитель начальника полигона, который со штабом флота этот выход не согласовал. Таким образом, опытовое судно, да еще и с гражданскими позывными "Алтай" вышло самовольно. В это время налетел свирепый шторм. При возвращении судна в Кольский залив его выбросило на прибрежные камни в губе Малая Волоковая, севернее острова Торос. Только тогда на КП флота поступил сигнал бедствия, что оказалось для оперативной службы полной неожиданностью, поскольку судно с позывными "Алтай" в составе флота не значилось. К счастью, экипаж удалось снять без потерь, но "ОС-30" и поныне торчит на камнях этаким "памятником" преступно-халатного отношения к флотской службе.

Оправдания Валентина Кузьмича, сводившиеся к тому, что ни его, дескать, ни меня в ту пору на Северном флоте еще не было, пришлось отвергнуть. Учиться предпочтительнее на чужих ошибках, чем на собственных. Чиров заверил меня, что нынешнее поколение моряков-новоземельцев воспитывается в духе величайшего уважения к правилам плавания и опера тивного режима и что под его командованием ничего похоже го на эпопею "ОС-30" произойти не может. Правда, упомянул, что осенью морякам порою бывает туго, особенно при переходах с Южного острова на Северный и обратно, пересекая один из самых "злых" районов Баренцева моря — залив Моллера, когда приходится выдерживать яростные удары стихии.

Среди своих моряков контр-адмирал Чиров похвалил и отметил экипаж морского транспорта "Яуза": это судно под командованием капитана 1-го ранга Н. Н. Макарчука систематически выполняет план перевозок, участвует испытаниях оружия, попадает иногда в экстремальные ситуации, но всегда выходит из них победителем.

Немало интересного услышал я относительно особенностей работы на островах различных других частей и подразделений: охраны, режима, комендатуры, дозиметристов, связистов, синоптиков, гидрографов. Но мозгом и сердцем ядерного полигона, по оценке его начальника, является научно-испытательная часть, состоящая из специалистов-испытателей высочайшего класса, составляющих основу офицерского коллектива. Обладая научными знаниями и высоким интеллектом, эти люди, уяснив суть ядерного опыта, разрабатывают конкретный план каждого испытания и определяют организацию изучения его результатов.

Служба испытателей тяжела и ответственна. Собрать и установить ядерный заряд, сложнейшую пусковую и измерительную аппаратуру, проверить ее непосредственно на боевом поле или в штольне, получить уверенность, что техника не подведет, а запишет параметры взрыва и результаты его воздействия на окружающую среду — задача не из легких. Эти офицеры, находясь в непосредственной близости от грозного оружия, часто рискуют жизнью. Но работают они не только за деньги, хотя имеют двойные оклады и срок выслуги год за два, как на войне: именно офицеры-испытатели создают на полигоне всеобщий климат беззаветного служения своей Родине, проявляя в критических ситуациях разум, волю и смелость. Контр-адмирал Чиров рассказал мне о некоторых из этих офицеров.

Среди них капитаны 1-го ранга В. В. Чугунов, В. А. Цаубулин, Ф. П. Авлесович, полковник Е. Г. Русов, подполковник медслужбы Ю. В. Панасенко, капитан 2-го ранга В. П. Думик, гражданские ученые Г. А. Цырков, В. Н. Михайлов, Е. И. Парфенов.

Поддерживает на должном уровне этот замечательный климат, воспитывает чувство осознанной необходимости сво его труда для защиты Отечества политический отдел полигона во главе с контр-адмиралом В. В. Абрамовым.

— Опытный политработник, большой души человек, прекрасный товарищ, с ним приятно работать, — говорит Чиров.

Ежегодные испытания ядерного оружия повторяются с завидной периодичностью, но люди при этом меняются: уходят ветераны, приходят молодые специалисты. Любому человеку, прибывшему на Новую Землю для службы или работы, необходимо физически и морально приспособиться к местным условиям, с которыми он нигде и никогда в жизни не встречался. Именно поэтому офицеров политотдела можно часто встретить на кораблях, аэродромах, в частях, на удаленных постах и в экспедициях: вместе с офицерами штаба они создают там атмосферу всеобщей доброжелательности при взаимной строгости и контроле.

Валентин Кузьмич Чиров признался, что служба на островах отличается особой строгостью: "убежать" отсюда физически невозможно; любой убывающий и прибывающий "борт", будь то военный самолет Ан-12 или гражданский Ту-134, находится под строжайшим контролем службы режима. Однако тюремных "традиций" в гарнизоне не наблюдается, годковщина практически отсутствует, хотя матрос матросу честь отдает даже на безлюдной улице Белушьей Губы. Гауптвахта при комендатуре, конечно, имеется, но чаще всего пустует.

Женщин на Новую Землю долгое время не пускали, во всяком случае в тот период, когда проводились множественные натурные испытания боеприпасов в атмосфере. Да и теперь главным условием получения разрешения на приезд семьи офицера или мичмана является наличие жилья и работы для жены. Квартиры, правда, предоставляют быстро, причем двухкомнатные и, как правило, со всеми удобствами, а вот с работой для женщин дело обстоит сложнее. Не всем выпадает радость трудиться по специальности. Тогда приходится браться за любую работу. Тем не менее жены новоземельцев служат инженерами и техниками, лаборантами и связистами, работают медицинскими сестрами, воспитателями в детских садах и яслях, выпекают для островитян вкусный хлеб.

Дети сразу же идут в школу, обладающую опытным коллективом женщин-учителей, прекрасными помещениями, хорошей учебной базой. Уровень подготовки школьников, по словам начальника полигона, превосходный. Практически все выпускники с первого захода поступают в высшие учебные заведения на Большой земле. Давая разрешение на приезд очередной семье, командование полигона учитывает, что это событие заметно улучшает семейный и общественный климат в суровом арктическом гарнизоне.

И все же новоземельцы не чувствуют себя оторванными от страны и флота. Тому способствует в первую очередь собственная телестанция, которая принимает центральные программы, записывает их и транслирует по гарнизонам в удобное для людей время. Работают почта, телеграф, телефон, редакция и типография местной газеты. Налажена военная торговля и бытовое обслуживание. Центром спортивной жизни является зимний плавательный бассейн и спортзал, а главным летним развлечением — рыбалка, снимающая вялость, безразличие и порождающая массу веселой правды или выдумки. В домах офицеров и матросских клубах работают библиотеки, отмечаются праздники, собираются художественные коллективы, организуются концерты. Несмотря на то что медицина рекомендует ограничить продолжительность службы на острове холостякам — двумя годами, семейным — тремя, многие их них, рискуя здоровьем, стремятся продлить свое пребывание на Новой Земле на два-три оптимальных срока, а то и более.

В заключение контр-адмирал Чиров напомнил мне, что, в день своего двадцатилетнего юбилея, Государвенный центральный полигон за успехи, достигнутые при испытаниях ядерного оружия, был удостоен высшей награды с в 1974 году Родины — ордена Ленина.

Слушать толковый доклад всегда приятно, однако увидеть все собственными глазами — куда важнее. Поэтому два по следующих дня я потратил на детальное знакомство с объектами полигона. Осмотрел причальный фронт, погрузочно-разгрузочное хозяйство, навигационное оборудование в губе Белушья. Побывал в частях и службах, цехах и лабораториях. Не упустил возможности положить глаз на энергетическую систему жизнеобеспечения. Заглянул в школу, где учителя и ученики активно готовились к завершению учебного года и предвкушали радость летних каникул. Для многих здешних ребятишек даже суровый Архангельск представляется далеким экзотическим курортом. Не отказался я и от предложения В. К. Чирова отмахать сотню метров в плавательном бассейне. При этом мы вспоминали, как пару лет назад таким же образом я открывал (оплавывал) бассейн, только что построенный в Кронштадте. Наибольший интерес вызвал у меня музей, оборудованный при гарнизонном Доме офицеров. Здесь, через документы и фотографии, можно познакомиться не только с историей архипелага, но и с людьми, принимавшими непосредственное участие в создании полигона. Особо привлекает великолепная экспозиция, отражающая животный мир Новой Земли. Очень уж соблазнительно взять за холку матерого белого медведя, даже если он представлен искусно сделанным чучелом. Одним словом, успел побывать всюду, даже на гауптвахте, где объявил амнистию двум лейтенантам, переоценившим собственные возможности в период пребывания в гарнизонной гостинице. Директорша там — дама серьезная, а военный комендант гарнизона — человек суровый.

Понравился мне поселок Белушья Губа, хотя и не вызвал особого удивления. Инфраструктура здесь примерно такая же, как и во всех закрытых флотских гарнизонах (Заозерск, Гаджиево, Ведяево, Островной), построенных в последнее тридцатилетие. Тем не менее главной, в моем представлении, все отчетливее проявлялась необходимость побывать именно в тех местах, где непосредственно производятся ядерные взрывы, вникнуть в проблемы их научно-технической подготовки и сложившейся практики проведения испытаний. Для этого, собственно говоря, я и прилетел на Новую Землю.

От Белушьей Губы до аэродрома поселка Северный, что расположен на южном берегу пролива Маточкин Шар, расстояние чуть больше 200 километров. Вертолет полковника Кочеткова преодолел его за полтора часа. Шли не высоко, над берегом, так что с высоты птичьего полета можно было разглядеть и оценить подходы к местам базирования как со стороны моря, так и через пролив Костин Шар. Затем, перелетев над тундрой Гусиной Земли, где, как говорят, любил пострелять диких гусей хорошо мне известный Кирилл Семенович Москаленко, пошли вдоль изрезанного шхерами побережья залива Моллера, чтобы взглянуть с воздуха на бывшее становище новоземельских аборигенов — Малые Кармакулы.

Наконец контр-адмирал Чиров жестом руки указал через иллюминатор вперед и вниз.

— Это здесь! — произнес он многозначительно.

Вертолет приближался к территории Северной геофизической станции полигона. Вскоре внизу под нами открылись контуры рабочего поселка. Вдали поблескивала лента пролива Маточкин Шар. Чуть правее виднелась излучина впадающей в него реки Шумилихи. Впереди, за проливом, возвышалась заснеженная вершина пика Седова, а слева от него простиралась долина речки Потылихи. Облетев и осмотрев хозяйство с воздуха, приземлились вполне благополучно и сразу же принялись за работу.

Подземный ядерный взрыв — сложнейшее геофизическое явление, иначе говоря, искусственное землетрясение, вызываемое человеком с завидной регулярностью в одном и том же районе. Именно поэтому подконтрольная территория носит хитрое название — "геофизическая станция". Как я успел убедиться, Северная геофизическая станция полигона включает поселок для горняков и испытателей, а также несколько промплощадок для разработки подскальных штолен, уходящих вглубь горного массива. Этот массив, простирающийся вдоль южного берега пролива Маточкин Шар вплоть до устья реки Шумилиха, носит имя исследователя Новой Земли прапорщика корпуса флотских штурманов Степана Моисеева, возглавившего экспедицию после смерти Августа Цивольки.

Здесь имеются промплощадки, на которых горные работы давно завершены, штольни использованы по назначению и загерметизированы навечно. Но я и там побывал. Попросил же при мне замерить радиационный фон возле устья штольни, отработавшей несколько лет назад. Фон оказался мизерным, не превышающим естественных величин, встречающихся в густонаселенных районах Ленинграда, не говоря уже о Североморске или, тем более, Западной Лице.

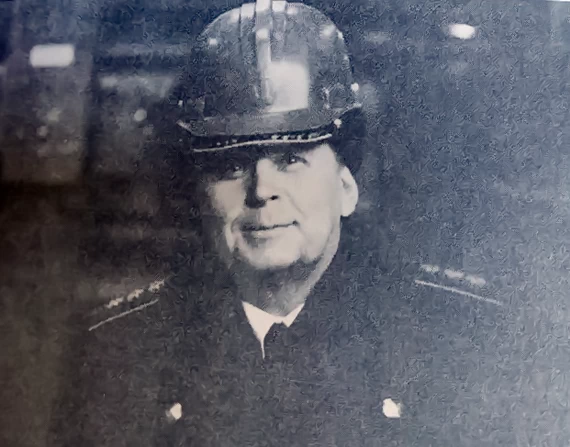

Однако наибольший интерес вызвала действующая промплощадка, откуда ведется проходка сразу нескольких штолен. Часть из них в стадии задела, но одна готова почти полностью. Именно в ней нынешней осенью должен быть испытан очередной ядерный боеприпас. Напялив шахтерскую каску, туда-то я и полез, чтобы увидеть все собственными глазами. Честно говоря, был даже несколько разочарован, поскольку штольня эта по своим габаритам не шла ни в какое сравнение с теми гигантскими горными выработками, к которым я привык на Кольском полуострове, где они использовались для оборудования арсеналов, подземных заводов, командных пунктов или мест укрытия подводных крейсеров.

Тем не менее осмотренная штольня напоминала маленькую линию метрополитена, на подволоке которой закреплена электропроводка и вентиляционные трассы, а на дне, по узкоколейке, проложенной вдоль всего сооружения, бегают электровагонетки, доставляющие горняков к местам работы и вывозящие оттуда породу. На такой вагонетке в сопровождении контр-адмирала Чирова и горняка-прораба добрался я до того бокса, где будет установлен боеприпас. Попутно осмотрел горизонтальные штреки и приборные боксы, где собираются разместить аппаратуру физических измерений с автономным источником электропитания. Интересовался местами постановки и степенью надежности железобетонных затворов, которые должны преградить путь ударной волне и раскаленным газам. Уяснил, что устье штольни будет прикрыто стальным герметичным затвором, напоминающим сферическую прочную межотсечную переборку подводной лодки. Затвор оборудован люком, позволяющим при необходимости проникать внутрь устьевой части штольни после окончания испытания.

В эпицентральной зоне дневной (наружной) поверхности горы, под которой находится главный бокс штольни, пробурена узкая скважина. Здесь же возводятся сооружения для размещения сейсмовзрывных и радиационных датчиков, соединенных кабельными линиями с командным пунктом управления подрывом и запуском регистрирующей аппаратуры. Такой командный пункт оборудуется в пяти-шести километрах от эпицентра будущего взрыва. Кроме того, создаются стационарные и организуются подвижные (на судах и вертолетах) посты наружного зрительного и технического наблюдения. Этап научно-технической подготовки испытаний завершается выверкой аппаратуры, доставкой и установкой испытуемого боеприпаса, и полной герметизацией штольни.

Главной задачей научно-технической подготовки является такая постановка опыта, при которой все продукты ядерного взрыва остаются внутри штольни. Как правило, этого удавалось достигнуть даже при испытаниях боеприпасов мегатонного "калибра". Однако выход на поверхность радиоактивных инертных газов иногда, к сожалению, возможен, что обусловливается недостаточной глубиной залегания главного бокса штольни или состоянием (собственной газоносностью) горной породы, либо вероятностью тектонических сдвигов с образованием трещин в породе и герметизирующих затворов. Точно спрогнозировать поведение горы крайне трудно. Тем не менее распространение газов за пределы полигона совершенно недопустимо. Поэтому для проведения испытаний приходится ожидать (иногда неделями) тихую, безветренную погоду, что на Новой Земле, да еще осенью, не так-то часто бывает.

Для заключительного этапа работы проведения ядерных испытаний непосредственного образуется Государственная комиссия, председателем которой назначается должностное лицо из Министерства обороны СССР (чаще всего из руководства ВМФ) или из Министерства среднего машиностроения. При ней создаются всевозможные группы специалистов, отвечающих за тот или иной участок работы. Среди них расчет командного пункта управления, группы радиационных измерений, геофизических измерений, внешнего (поверхностного) наблюдения, обработки и анализа измерений. Важную роль играет группа обеспечения живучести жилого поселка, обязанная перед взрывом отключить электропитание и отопление, а после окончания испытаний устранить повреждения, которые могут быть причинены искусственным землетрясением.

Непосредственно перед испытаниями производится эвакуация всех людей, находящихся в поселке Северный. На судах отряда обеспечения они выходят в море, удаляясь от острова на безопасное расстояние. На берегу остается лишь малое число специалистов-испытателей, в основном из расчета командного пункта. Но и они все расписаны по вертолетам, стоящим с раскрученными двигателями поблизости на вертолетной площадке. За проведение испытаний отвечает председатель Государственной комиссии. Именно он оценивает техническую и организационную готовность полигона, других участников, метеорологическую обстановку и принимает решение на подрыв испытуемого боеприпаса.

Беседуя с некоторыми очевидцами, я пытался представить себе тот мощный толчок, который в момент подрыва способен свалить с ног человека. Земля при этом как бы вздрагивает, якобы привстает и опускается. Гора, под которой находится испытательная штольня, меняет цвет, особенно если она присыпана свежим снегом. Белый снег перемешивается с черным грунтом и становится сизо-серым. Возможен камнепад, способный засыпать приустьевую площадку. А вслед за этим на испытателей обрушивается лавина приборной информации о развитии сейсмической и радиационной обстановки в штольне, на дневной поверхности горы и в прилегающих долинах. Обработать и осмыслить подобную информацию не так-то просто, однако именно она дает возможность оценить результаты опыта и вычислить параметры испытуемого боеприпаса. После взрыва первыми в эпицентральную зону для наземной разведки устремляются дозиметристы службы радиационной безопасности, а вслед за ними — инженеры-испытатели, облаченные в средства индивидуальной защиты. Начальник службы, как правило, лично обследует приустьевый участок, убеждается в герметичности затворов и отсутствии утечки газов через устье штольни. Если же газовая струя все-таки прорывается откуда-либо в воздух, то за ее развитием, движением и рассеиванием устанавливают наблюдение вертолеты разведки. Решение об окончании испытаний и возвращении всего личного состава с моря на берег принимает председатель Государственной комиссии.

Усваивая опыт и практику дела, я все-таки думал о том, что если с радиоактивными газами новоземельцы справляться в целом научились, то удержать сейсмовзрывную волну в пределах полигона, к сожалению, не представляется возможным. Вспоминал, как в свое время, находясь дома в Западной Лице, по легкому позвякиванию хрустальных подвесок потолочной люстры я зафиксировал момент подрыва в одной из штолен Новой Земли аварийного ядерного боеприпаса торпеды, искореженной в результате удара подводной лодки "К-1" о коралловый риф банки Хогуа в Карибском море. Тогда мне пришлось организовывать работы по извлечению заклиненной торпеды из прочного корпуса несчастной подлодки и отправлять боеприпас на Новую Землю для исследования и ликвидации. Естественно, что я напряженно ожидал результата. Поэтому, наверное, я и уловил момент взрыва на слух, без всяких приборов. Чего уж тут удивляться, что норвежские сейсмологи с помощью своей чувствительной аппаратуры великолепно фиксируют каждый ядерный взрыв на Новой Земле. Да ведь и наши ученые не отстают! С их помощью мы знаем все о том, сколько и каких испытательных взрывов произвели американцы на своем ядерном полигоне в штате Невада. Хорошего тут мало, но стратегическое равновесие — не шутка. Поддерживать его все равно придется.

Одним словом, время, потраченное на работу в поселке Северный, даром не пропало. У меня не только просветлел рассудок, но изменился цвет шинели, покрывшейся слоем сизо-серой пыли, всегда присутствующей в горных выработках. Еле отчистился, да и то с помощью местных знатоков. На обратном пути смотрел с борта вертолета на уходящий из-под ног поселок и окружающие его горы уже другими глазами. В Белушью Губу мы возвращаться не будем, поскольку я хочу выкроить пару часов для знакомства с системой боевого дежурства на аэродроме Рогачево в авиационном истребительном полку новейших самолетов МиГ-31.

Дежурное звено этих вызывающих уважение машин, готовых к запуску двигателей, стояло на стартовом участке взлетно-посадочной полосы, а дежурная смена летчиков-истребителей пребывала в одноэтажной сборно-щитовой казарме, расположенной поблизости. Летчики — молодые, но уверенные в себе офицеры, облаченные в яркие оранжевые противоперегрузочные комбинезоны, зашнурованные и затянутые, с гермошлемами, подвешенными к поясам, — вели себя сдержанно и солидно. Некоторые тихо беседовали между собой, другие читали книги, кто-то играл в шахматы. Но у всех сразу же оживлялись глаза, когда я начал расспрашивать кого-либо о жизни на Новой Земле или службе по-соседству с ядерным полигоном.

Командир, представлявший мне свой полк, доложил о его боевых возможностях, уровне боеготовности и способах взаимодействия с системами флота, особенно морской авиацией. Он провел к самолету МиГ-31 и залез вместе со мной в его кабину. Затем рассказал, что скорость полета этой машины на высоте достигает 3000 километров в час, а у земли — 1500. Потолок — 20 000 метров. Максимальная дальность полета — 3300 километров, а тактический радиус — 1000 километров. Самолет оборудован собственным радиолокатором, позволяющим осуществлять поиск воздушных целей в полосе шириной 120 и на дальности до 200 километров. Это существенно отличает МиГ-31 от всех других отечественных истребителей, способных перехватывать цели только при наведении по данным внешних (береговых) радиолокаторов.

На самолет возможно подвесить от 4 до 8 авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух". Система стрельбы имеет 4 целевых канала, что позволяет одновременно поражать столько же воздушных целей, находящихся на различных направлениях, расстояниях и высотах по отношению к истребителю. Кроме того, самолет вооружен еще и авиационной пушкой с боекомплектом из 250 снарядов. Экипаж 2 офицера. Одним словом, великолепная машина, способная прикрыть силы флота в Баренцевом и Карском морях, а то и за их пределами.

В ответ я обещал командиру полка, что договорюсь с командующим Архангельской армией ПВО и попрошу его в период зимнего оперативного сбора посадить пару МиГ-31 на взродром Североморск-1. Надо показать эти новые самолеты руководящему составу объединений и соединений. Очень полезно бывает лично увидеть технику и посмотреть в глаза тому парню, который готов прикрыть тебя от вражеских ударов с воздуха в морском бою. Широкая улыбка полковника свидетельствовала, что обещание понравилось.

Распрощавшись с контр-адмиралом Чировым, гостеприимными новоземельцами и симпатичными летчиками, я устроился поудобнее в салоне своего Ан-24 и принялся наблюдать, как подполковник Борис Баранов выруливает машину на взлетную полосу. А когда самолет набрал высоту и контуры Новой Земли растворились в легком мареве за горизонтом, отстегнул привязной ремень, прикрыл глаза и принялся размышлять о том, что гонка ядерных вооружений продолжается и конца ей не видно. Трехсторонний договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, космосе и под водой, ограничении мощности зарядов, взрываемых под землей, сделали эту гонку еще более изощренной. На пути к безъядерному миру, с полным запрещением ядерного оружия и ликвидацией всех его запасов в любых странах, слишком много препятствий. Едва ли эта прогрессивная идея, выдвигаемая Советским Союзом, получит воплощение в обозримом будущем. Ну что ж, зловещая каша заварена не нами — мы лишь отвечаем взаимностью.

Впрочем, многие ученые, военные, да и политики у нас и за рубежом, утверждают, что победителей в ядерной войне быть не может, а ядерная сила лишь сдерживает агрессора и сохраняет мир. Однако эта грозная сила требует строжайшего контроля за ее состоянием, эксплуатационной безопасностью и боевой готовностью. Высшей, единственно достоверной формой такого контроля являются ядерные испытания. Прекращение испытаний при наличии оружия может привести к последствиям, куда более плачевным, нежели иная война. Поэтому ядерный полигон на Новой Земле — важнейший инструмент государственной безопасности. Он создан в качестве ответной меры, к сожалению, с запозданием по сравнению с атоллом Бикини, однако успешно функционирует, несмотря на сложнейшие физико-географические особенности архипелага. Главным достоянием ядерного полигона являются люди, которые своим воинским трудом, порой ценой собственного здоровья, готовы хранить стратегический паритет в Мировом океане, мир во всем мире и жизнь на нашей Земле. Я горжусь этими людьми и рад, что имею честь находиться с ними в одном строю.